マウスコンバーターというものがあること自体、知らない人も多いかと思います。

PS3、PS4、Xbox、Nintendo Switch、などなど、家庭用ゲーム機は基本的にゲームパッドでプレイします。

それに比べPC版のゲームではキーボードとマウスを使ってゲームをプレイします。

(もちろんPC版でもゲームパッドを使用してのプレイも可能なものが殆どです)

ではPCと同じように家庭用ゲーム機でマウスやキーボードは使用できないのか?

答えは「基本的にはできない」となります。

PS3やPS4ではマウスを認識しますし、一部のゲームでは認識したマウスを使用してゲームができるものがあります。

しかし、ほとんどのゲームではマウスでの操作をサポートしていません。

但し方法がないかと言えばないわけではありません。

それがマウスコンバーターです。

ゲーム機とマウスやキーボードの間に機器を入れることで、マウスやキーボードの入力をゲームパッドの動きに変換してくれます。

あくまでもゲームパッドの動きへ変換するだけなので、マウスやキーボードでやれるる範囲はゲームパッドでやれる範囲です。

ゲームパッドで移動できる以上の速さにはなりませんし、ゲームパッドで押せるボタンの種類を上回る割り当てをすることもできません。

PSの世界でゲームコンバーターと言えば「XIM」が一番有名かと思います。

XIM4はコンバーターのみで別途マウスやキーボードを必要とします。

全部揃えるとなるとそれなりの出費になります。

そこで目を付けたのが「Venom-X4」でした。

Venom-X4

上の写真を見てわかる通り、ロジクールのG502に似たゲーミングマウス、PSのナビゲーションコントローラーに似たワンドが付属しており、他に何も揃えなくても遊べます。

作り自体は多少チープですが、このマウスの操作性は割と良かったですし、ワンドも使い勝手がよかったです。

但し設定がPCもしくはAndroid端末からのみなので、今年に入ってiPhoneに変更したため手放すことになりました。

Android利用者であれば個人的にはお勧めです。

そして手放すことになったのになぜこの記事を書いているかというと、ファームウェアのバージョンアップで動かなくなった時に、情報があまりに少なくて困ったことがあったので、同じように困った人へ情報を残すために書いています。

2018年8月現在 最新のファームウェアはVer 5.0.3 (2018-7-19) となっています。

私の環境ではVer 4.3.0以上にバージョンを上げると操作ができなくなるという現象に遭遇していました。

ですので、Ver 4.1.3 (2017-11-19)以下で使用していました。

色々と調べた結果、なぜ最新のファームウェアで動かないかの原因が判明しました。

使用しているのはPS4 ProでコントローラーがCUH-ZCT2Jという2世代目のコントローラーでした。

薄型になったPS4もこのコントローラーが付属していますし、別途コントローラーを購入した場合も最近のはCUH-ZCT2Jになっています。

このCUH-ZCT2JとPS4の最新ファームウェアの組み合わせで起こる現象でした。

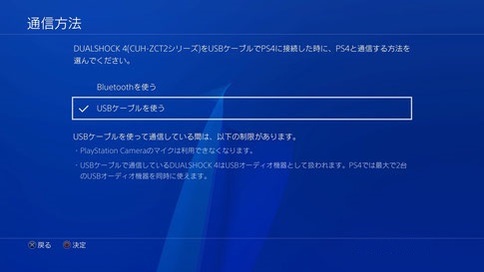

設定 → 周辺機器 → コントローラー → 通信方法に移動して

「Bluetoothを使う」ではなく「USBケーブルを使う」に変更する必要がありました。

Ver 4.1.3まではこの設定を行わなくても動いていたのですが、CUH-ZCT2に正式対応したVer 4.3.0 (2018-1-24)からはダメなようです。

この設定はUSBケーブルでPS4とコントローラーが繋がっている場合に、コントローラーとPS4の通信をどちらでやるかの設定です。

(画面の説明に書いてある通りです)

なので、この項目が「Bluetoothを使う」になっていると、コンバーターを通さずにコントローラーがPS4と繋がってしまい、マウスやワンドの操作ができなくなっていたのでした。

しかも初期設定はUSBではなくBluetoothになっています。

説明が前後してしまいますが、コンバーターにはコントローラーも接続します。

これはPS4が正規のコントローラーかを約8分おきに確認するためで、認証を通すためにコンバーターへコントローラーの接続が必要となります。

最終的に上記の項目を変更することで、無事に最新のファームウェアでも動作させることができました。

最新のファームウェアで動かないという方は一度確認してみて下さい。