CBR250RR用のOHLINS(HO709)を某オークションで落札しました。

出品者曰く「低走行」とのことで外観も綺麗です。

オイル漏れや滲みもありませんでした。

早速取り付けていくのですが、CBR250RR(MC51)の場合、リアサスを取り外すのにミドルカウル、ガソリンタンクを取り外す必要があります。

ガソリンタンクは取り外さずに持ち上げた状態でもいいのですが、取り外す手間はそこまでではないので、私の場合は作業性を考えて取り外します。

リアサスを取り外すにはスイングアームをフリーにする必要があるのでメンテナンススタンドでは作業不可となります。

フレームを吊るかジャッキで下から支えるか、または別の方法で車体を浮かす必要があります。

私はJ-TRIPのステップスタンド(ジャッキタイプ)を使用して車体を浮かせています。

純正ショックを取り外すためにショックの上を止めているボルトと、リアクッションリンケージ(いわゆるリンク)のボルトを外していきます。

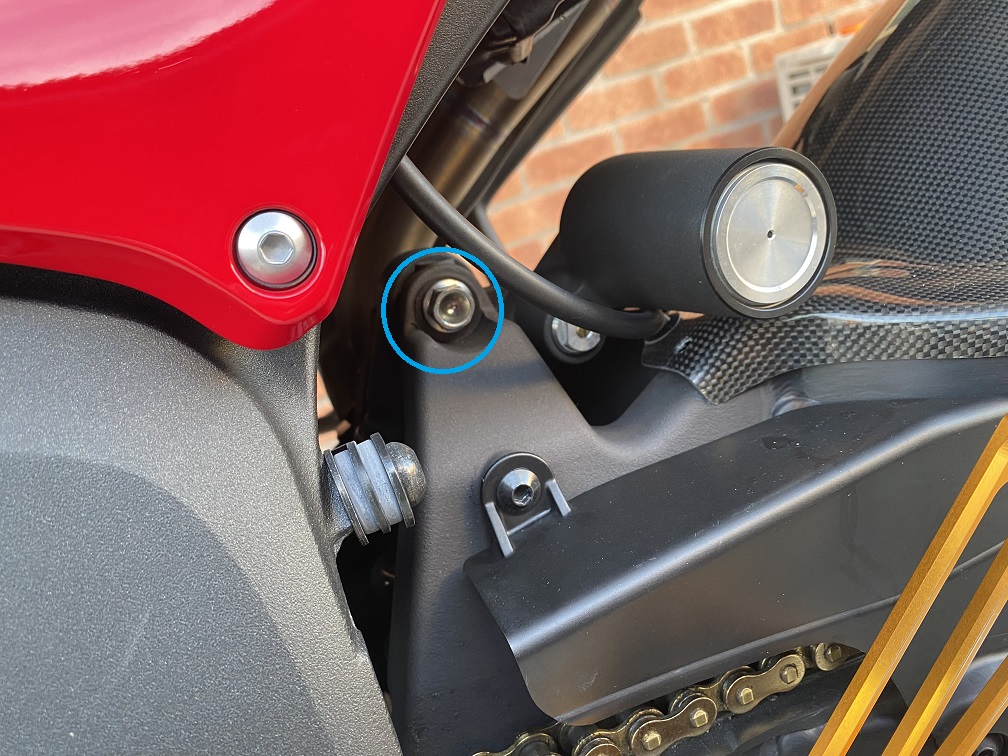

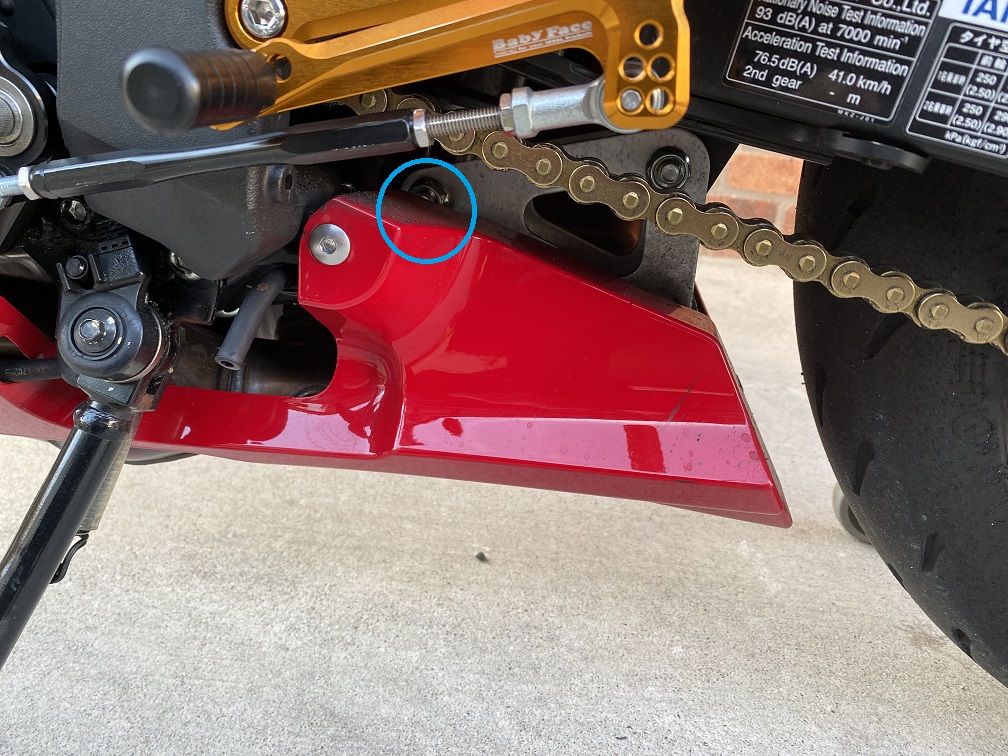

サービスマニュアルでは上の写真の①と②のボルトだけ抜けばいいように記載されています。

私も一旦は①と②のみ取り外して作業を行いました。

ちなみに締め付けトルクは以下となっています。

①44N・m

②36N・m

③44N・m

いずれのボルトも取り外す時はかなり固く、絶対にサービスマニュアルに記載のトルクよりもオーバートルクで締められていると思います(笑)

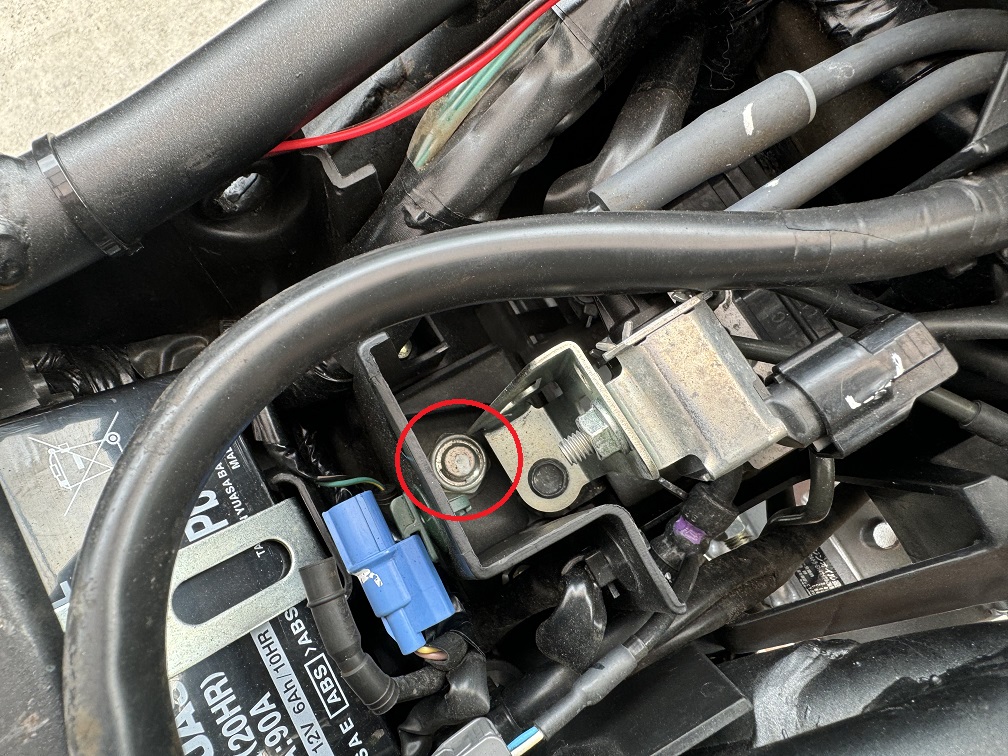

リンクのボルトに続きサスの上部を止めているナットも取り外します。

このボルトを回すには横に写ってる燃料蒸発ガスパージコントロールソレノイドバルブステイ(名前長い)を先に取り外す必要があります。

3本のボルトを外すと純正ショックを抜くことができます。

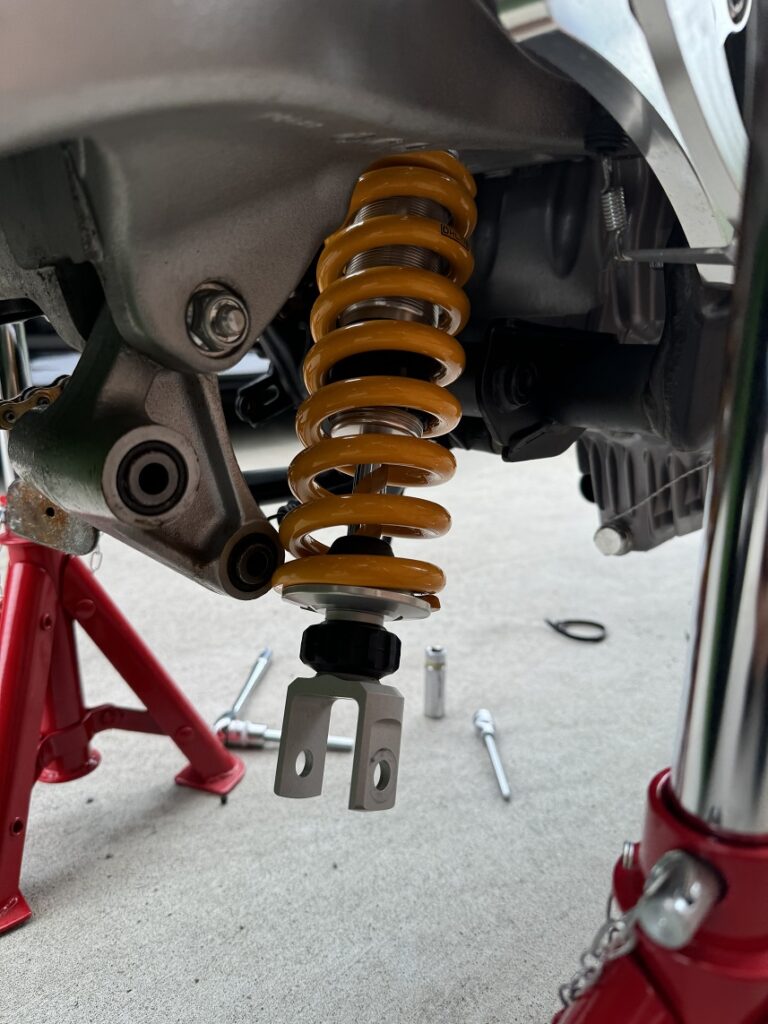

純正ショックを抜き取ったらリアクッションアッパーというパーツ名のショックの一番上に付いている部品を外してOHLINSに取り付けておきます。

リアクッションアッパーとショックを止めているボルトの締め付けトルクは36N・mです。

このまま純正ショックを戻すのであればリンクの③のボルトを外す必要はないのですが、OHLINSの場合はリザーバータンクの出っ張り部分が当たってこの隙間からはどうやっても入りませんでした。

無理して入れようとすると傷だらけになるので素直にリンクの③のボルトを外しましょう。

マフラーのエキパイ部分も干渉するのでエキパイも外します。

私の場合はトリックスターのフルエキが入っているのでエキパイの一番前の2本だけ残し、それ以降の部分を取り外しました。

ここまで取り外すとOHLINSのサスを入れるのに十分なスペースができるので取り付けていきます。

最初にショックのアッパーのナットを止めてサスが落ちてこないようにします。

まだ仮止めで大丈夫です。

上を止めたら下のリンク周りのボルトを止めていきます。

折角リンク周りをばらすのでグリスアップしておくといいと思います。

ニードルベアリングやピボットカラー、ダストシールにはモリブデングリスを塗布します。

サービスマニュアルではニードルベアリングとダストシールは新品を使用するように記載されていますが、私は再利用しました。

ここまで来れば後は逆の手順で元に戻していくだけです。

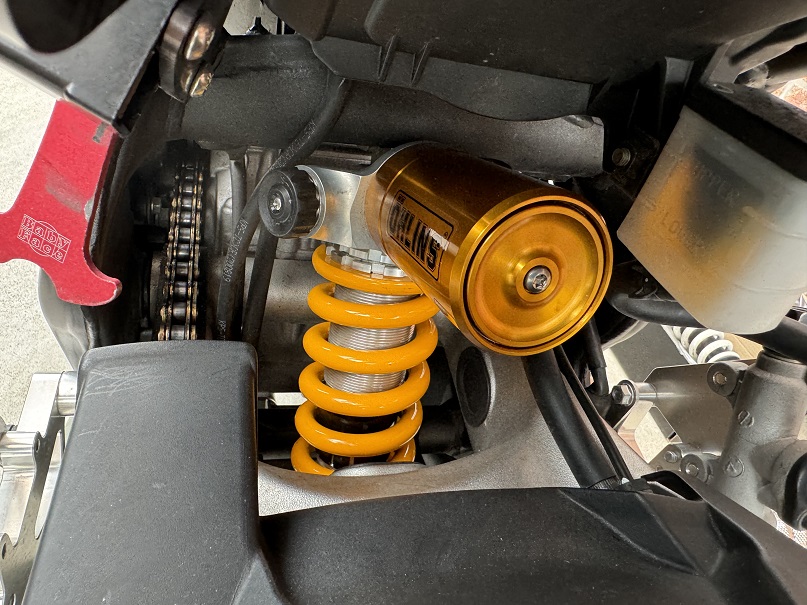

黄色のスプリングと金色のリザーバータンクがOHLINSを主張しています。

取り付けが終わって跨ってみるとリアの車高が上がったのがすぐに分かりました。

恐らく2cmくらいはリアの車高が上がったのではないかと思います。

試しにサイドスタンドで立ててみると…

ノーマルの時よりも結構傾いてます。

元々MC51のサイドスタンドはバイクが立ち気味なので丁度良くなったかと思いましたが以外とそうでもなく、リアだけが上がったためサイドスタンドで立てた際の前後のバランスが少しおかしく、リア側はちょっと押すと直ぐにリアタイヤが浮くくらいに不安定です。

このリア上りでキャスター角も立ってくるので走りにどれくらい影響が出るのかはまだ分かりませんが、次回SPA直入でサーキットを走ってみれば影響がどれくらいか分かると思います。

個人的には良い方向に変わるのではないかと思ったりしてます。

取り付け後に近所をちょっと試走してみました。

どこかのレビューでMC51用のOHLINSは固すぎると書かれているのを見た記憶がありますが、固すぎるなんてことはなく丁度いいかほんの少し固いくらいだと思います。

600RR用のTTXなんかは初期設定が明らかに固かったので…

取りあえずCOMPとREBOUNDの減衰を初期設定から2クリックSOFTの方向に回しました。

街乗りでもなかなかいい感じだと思います。

ちょっと街中を乗っただけでも純正サスより明らかによく動いているのが分かります。

リアサスを変えるとフロントも気になり始めますが、MC51の純正フロントフォークには調整機構が一切ないので、オーバーホールする際に何か取り付けようかなとは思ったりしています。