久々のMC51ネタです。

CBR250RR(MC51)の眉ウインカー化でフロントのウインカーを取り外し、そのウインカー用の穴をHRCのステッカーで隠していました。

元から眉ウインカーのインドネシア仕様は、その穴自体がカウルに空いていません。

少し前にインドネシア仕様のサイドカバーが売りに出ていたので買っていたのですが、特に取り付けが面倒なので何かのついでの時に付けようと思って今までズルズル来てました。

今回オイルフィルター交換でカウルを外したので、そのついでにサイドカバーをインドネシア仕様のものに交換しました。

ちなみにこのパーツは、パーツリストでは「カバー,R,フロントサイド」と書かれてます。

(左側はLになる)

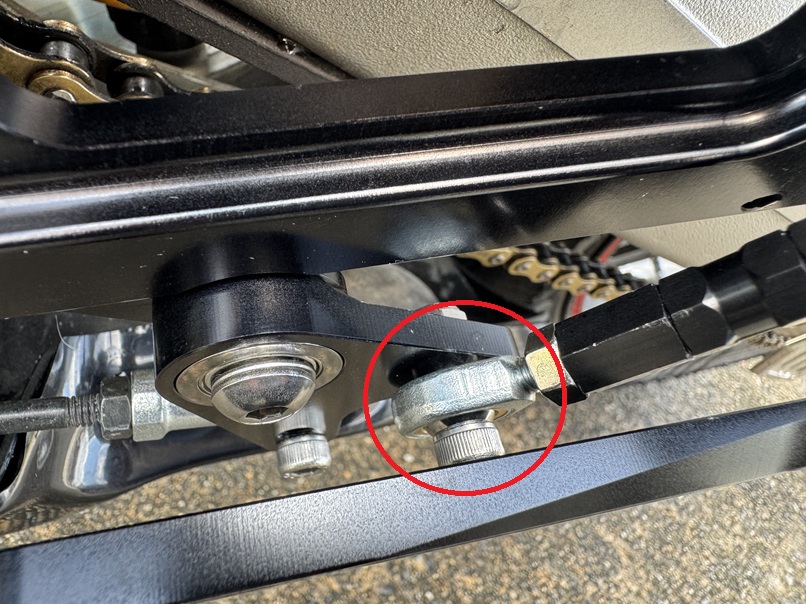

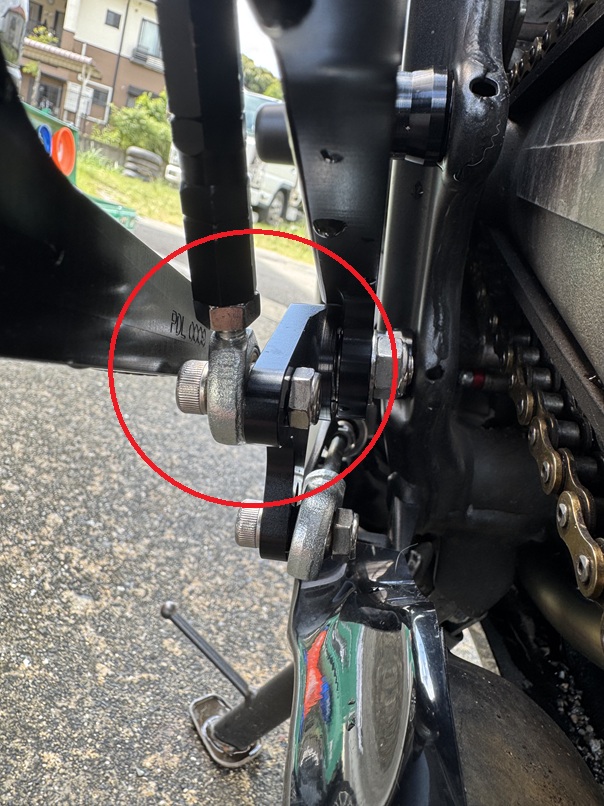

上の写真の上側がHRCのステッカーで隠している国内仕様です。

下側は中古で購入したカウルで、インドネシア仕様の上からカーボンが貼り付けられているものになります。

カーボン柄の印刷ではなく本物のカーボンではあるのですが、どうにも品質がよくなくて各部にヒビがあったり隙間があったりします。

写真では分かりにくいためぱっと見綺麗に見えますが、実際は結構酷いもので、私も手元に届いてから萎えました…

これならカーボンなど貼らずに普通に純正カウルだけでよかったのにと思います。

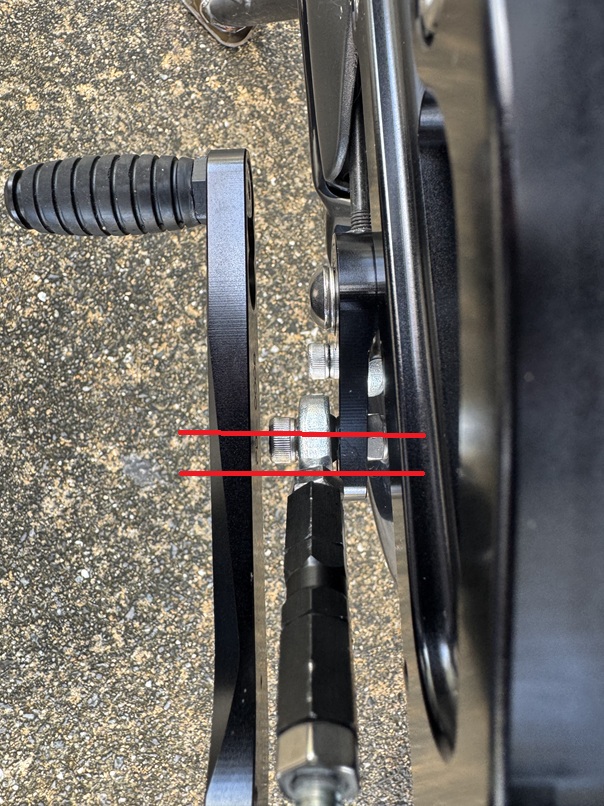

裏からネジ3本で止まっているだけなのでサクッと交換。

う~ん、やっぱり微妙な感じ(笑)

純正のABSカウルの上からカーボンが貼り付けられてるので無駄に厚みもあります。

面倒くさいので戻しませんが、やっぱりカーボンじゃなくていいと思う(笑)

純正カウルが艶ありブラックならそんなに違和感なかったかも?