’21 CBR600RRの純正ラップタイマー機能を自動化するの続きです。

本体に続き磁気センサーを取り付けていきます。

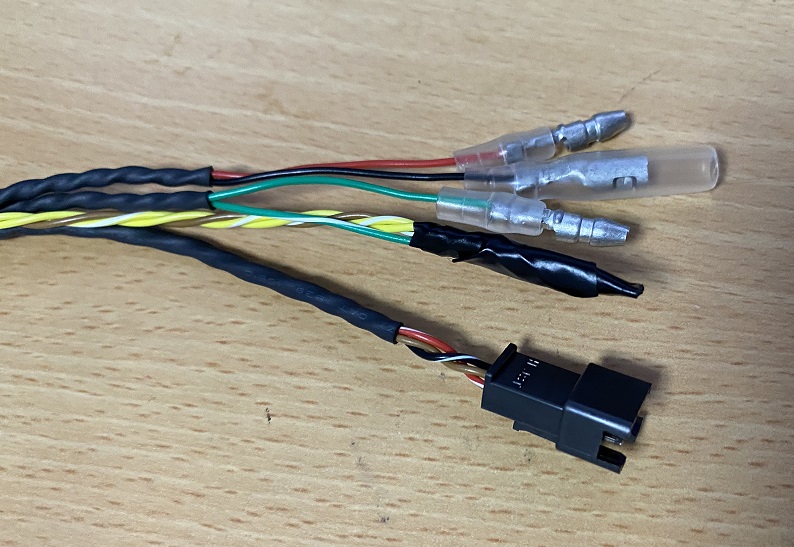

まずは正常に動作するかをラップトリガー本体と繋いで確認します。

磁気センサーに磁石を通したら正常にラップが計測されたので動作確認は問題なし!

続いて磁気センサーを取り付けるためのステーを用意します。

CO2センサー付近にある排気バルイブのネジを借りてステーを取り付けることにしました。

購入したステーを自分で曲げてセットしてみましたが、なんとなく曲げが汚くて気に入らなかったので最初から曲がっているタイプのステーを購入しました。

ステンレスだと錆びないという利点はありますが、かなり固いので何かに引っ掛かったりすると排気バルブにもダメージが行きそうな気がします。

が、そんなことは気にせずステンレスのステーを使って取り付けします。

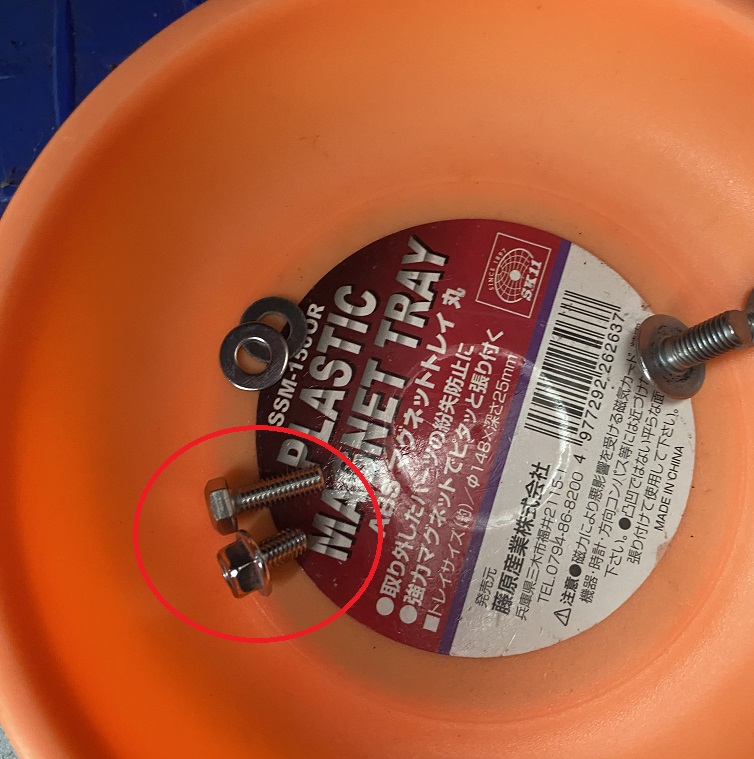

排気バルブのネジに共締めする場合、上部分にあまりスペースがないのでステーが収まるように削りました。

ステンレスは固いため手動でヤスリで削るのは現実的ではないので、リューターにタングステンの刃を付けてゴリゴリ削ります。

タングステンだとステンレスも削れます!

ステーに両面テープを貼ってZiiXの磁気センサーを貼り付けます。

更にインシュロック(タイラップ)でステーと磁気センサーを固定します。

ステー分ネジの長さが足りなくなるのでM5x20のボルトに変更し、ステーを排気バルブのネジに共締めします。

ちなみにステーが長すぎて磁気センサーが地上から7cmくらいしか離れてなかったので、磁気センサーを地上から10cmくらい離すためにステーを削りました。

離れすぎてるとセンサーが磁石バーの磁気を感知できなくなりますが、あまり地上に近いと何かの時に引っ掛かる可能性があるので丁度いい位置にセットするのが望ましいと思います。

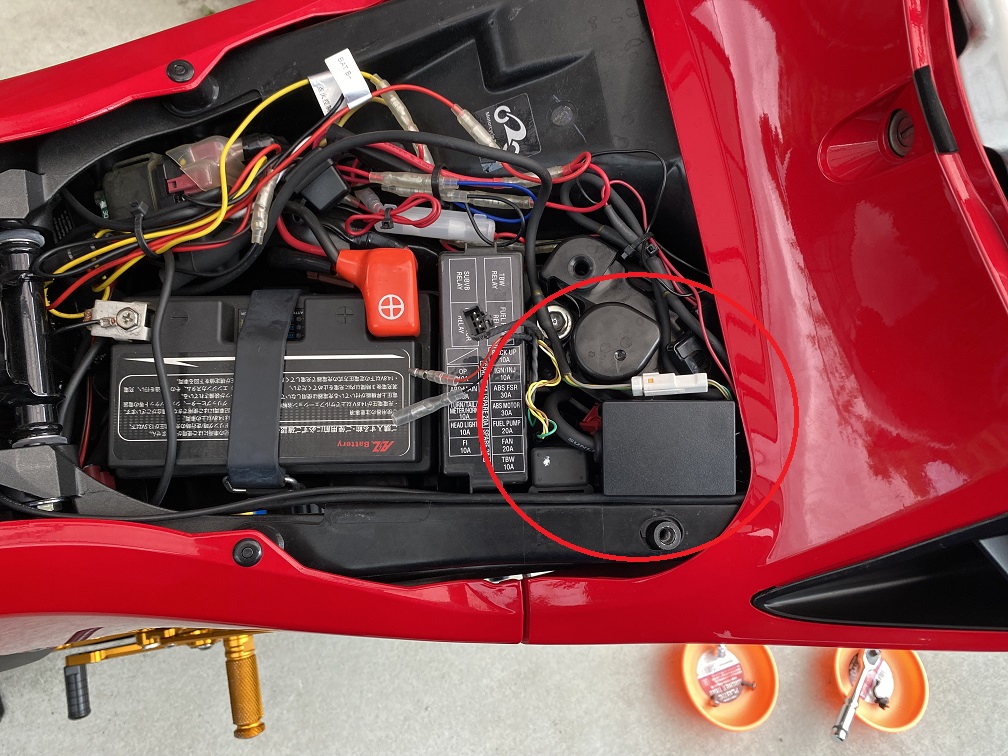

磁気センサーの配線が排気パイプ周りを通るので、配線保護のためにコルゲートチューブを被せておきます。

できるだけ車両の配線が通ってる部分を通していきます。

車両の配線は曲がりとか熱とか考えて通してある場合が多いので、安全に通せる確率が高くなると思います。

(もちろん場所によっては通さない方がいい箇所もあるかと思いますが)

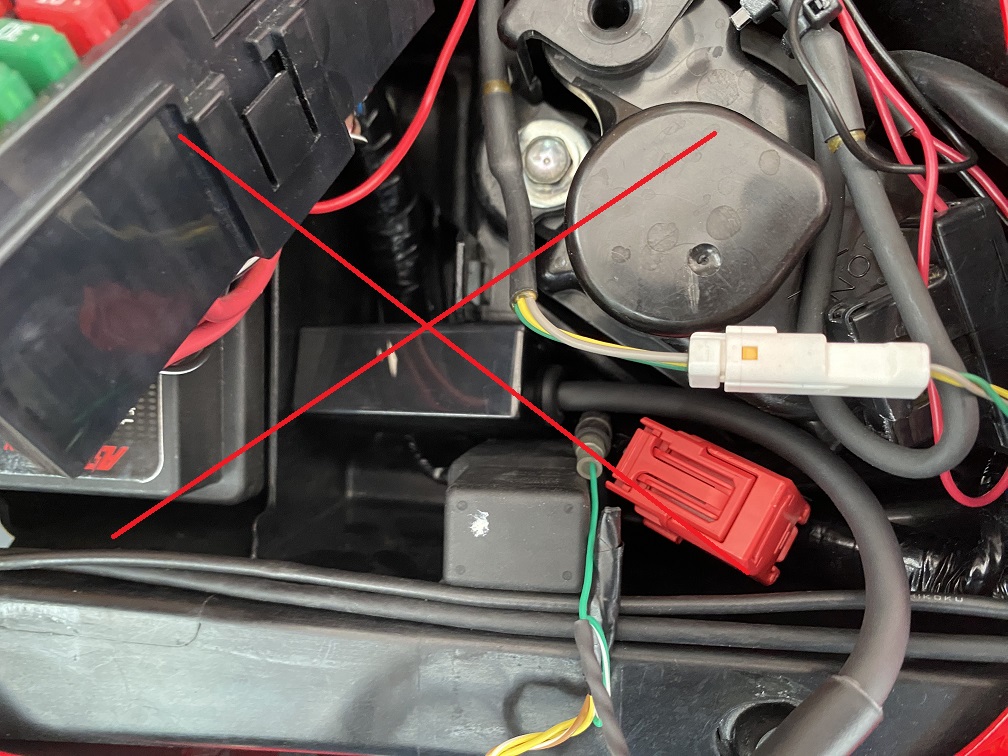

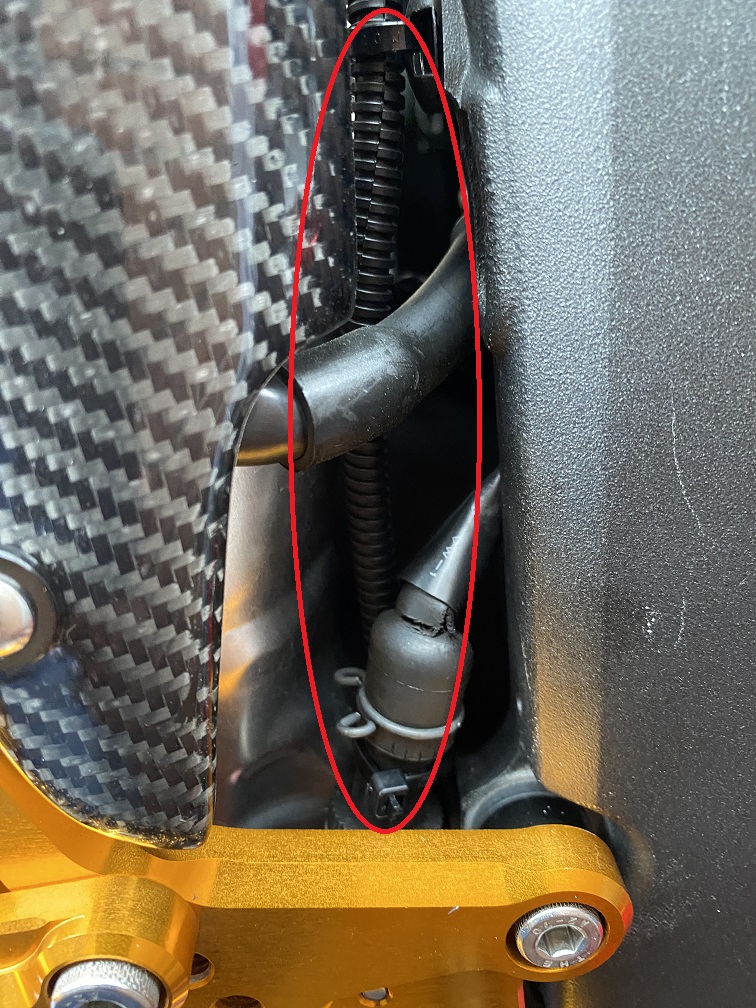

まずはO2センサーの配線の横を通しました。

続いてブレーキスイッチやABSの配線付近を通しました。

この辺りはエキゾーストパイプが通っている付近になるため、かなり高温になる可能性があるので注意して通して固定します。

下の写真の部分に丁度いい穴があったのでインシュロックを通しました。

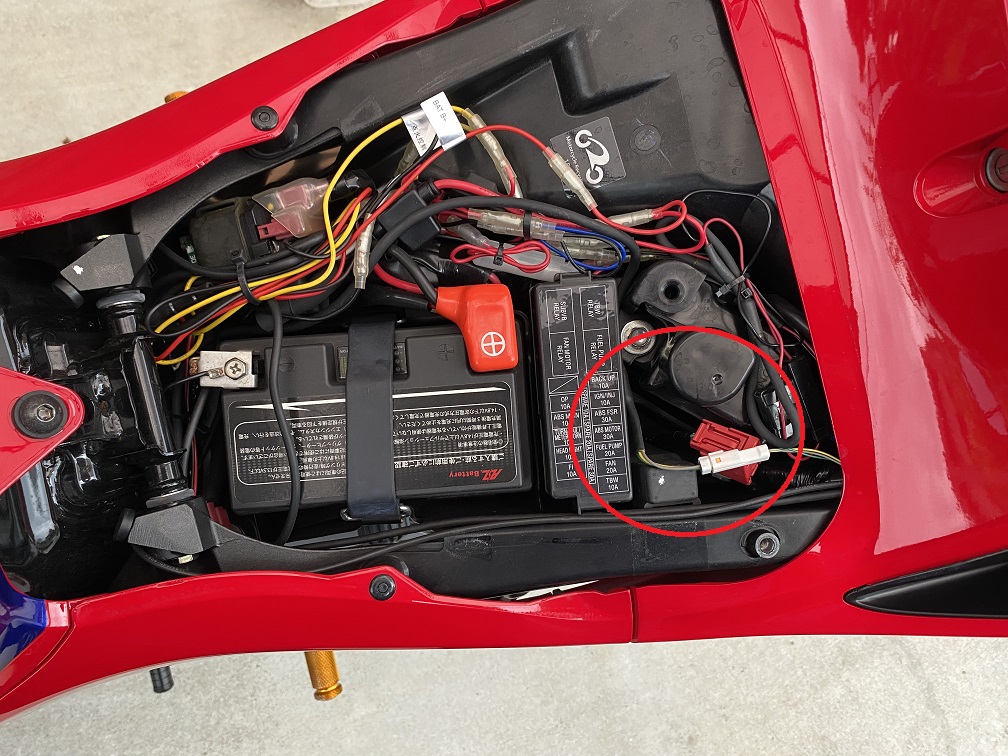

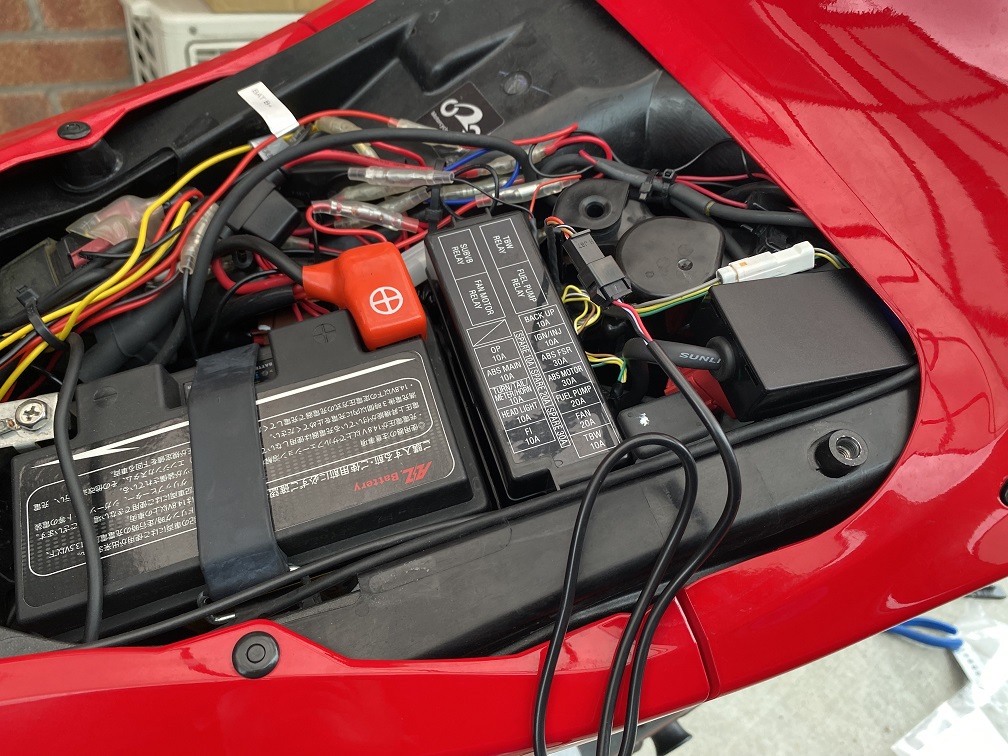

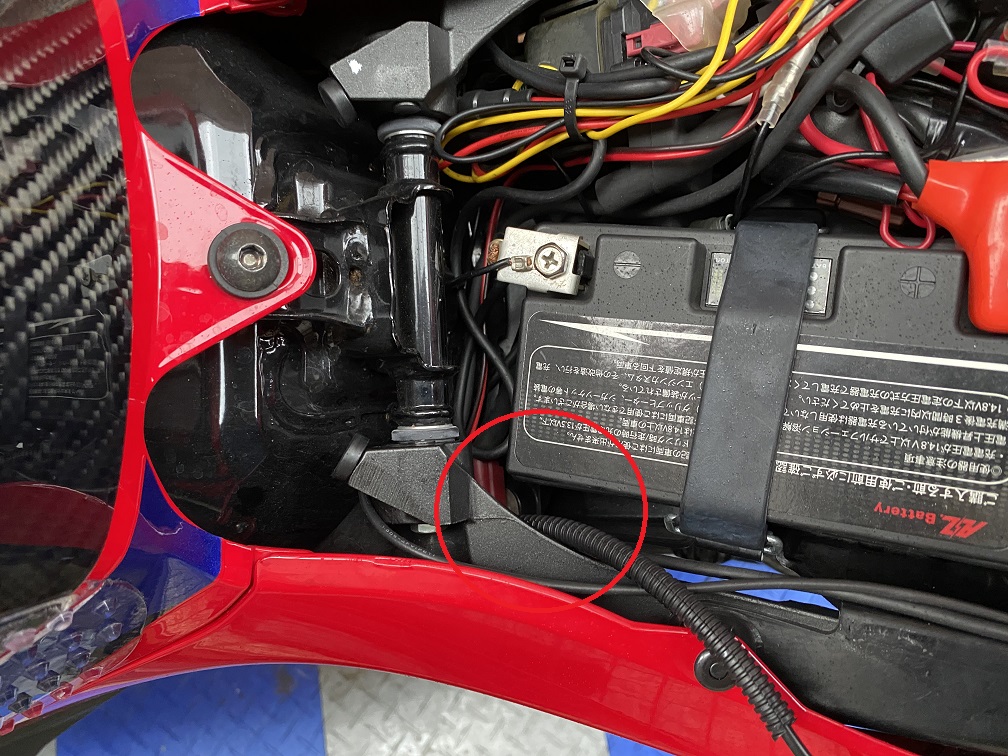

シートの右側にはあまり隙間がないので左側に渡し、左側に渡ったらABSの配線と同じルートでシート下に通しました。

シート下に配線が出てきたら余計な長い部分をまとめてインシュロックでとめて、ラップトリガー本体から出ているセンサー用の配線と接続すれば完了です。

これで全ての配線が完了したので最終動作確認を行って問題なければシートを元に戻します。

完成!

これで純正ラップタイマーの自動化が完了しました。

GPSラップタイマーは走行が終わってから自分の走りを振り返るために必要不可欠なので引き続き使用していきます。