昔流行ったウーパールーパーって凄く安く売られてるんですね。

子供が欲しいというので購入しました。

飼育もそれ程難しくないと聞きました。

詳しく調べもせずに買ったので、買った後で色々と分かった事が・・・

小さな容器に入れられて売られていたのですが、体長は大きいもので30cmまで大きくなるとか。

寿命も5年以上は生きるそうです(自然界だと20年以上らしい)

とりあえず大きめのプラケース(虫向け)に入れ替えたのもの、あっという間に狭くなり、水もすぐ汚れるように・・・

そこで、以前飼っていた熱帯魚用の60cm水槽を引っ張り出して来てお引っ越し。

上部フィルターのポンプが壊れて捨てたのを忘れてました。

なので、上部フィルターを購入。

外部フィルターにしようかとも思いましたが、ウーパー1匹なのと、値段も倍以上するので上部フィルターに。

これで一通り環境が揃ったと思っていたら、ウーパールーパーは寒さには比較的強いが、熱いのは苦手なようです。

水温ですが、下は5℃くらいまで耐えれるようですが、上は25℃を超えると弱ってくるようです。

30℃を超えると死ぬ確率もかなり上がるらしいです。

水温は既に28℃付近です(^^;

ヒーターは熱帯魚の時に買っていたので持っているのですが、温度を下げる装置なんて持っていません。

色々と水温を低下させる方法を調べてみました。

機器としては大まかに3種類あるようです。

1.ファン(気化熱で冷やす) 数千円

2.ペルチェ式クーラー 1万円前後

3.コンプレッサー式クーラー 3万円~

1はかなり厳しいようで、2℃下げるくらいが限界みたいです。

2は製品により全然ダメなものもあるらしいです。

しかも温度設定が25℃固定のものが殆ど。

ウーパールーパーが快適に過ごせる温度はもっと低めがよさそう。

結果3を選択することに。

値段は少々高いですが、生き物を買った以上は責任があります。

ペットを販売するショップも、これらの情報をもっと正確に伝え販売すべきです。

何も知らないまま簡単に購入し死なせる人、手に負えなくなって捨てる人。

そういう人があまりにも身勝手なのはもちろんですが、ちゃんと説明しないショップ側にも責任の一端はあると思います。

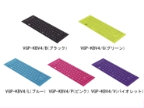

ちなみに私が購入したクーラーはこれです。

ゼンスイ株式会社

ZC-100

最も容量が小さいZC-100ですが、60cm水槽であれば、他に熱源になる機器を水槽に利用していなければ大丈夫そうです。

電灯など水温に関係するような機器を利用する場合は、もっと容量の大きいZC-200などにした方が良いかもしれません。

ちなみにクーラーは単体で購入しても、配管やポンプは付属していませんので、別途購入する必要があります。

外部フィルターを利用していて、且つ外部フィルターの水量がクーラーの必要水量を満たしていれば、外部フィルター経由でクーラーに水を送ってもOKです。

私はエーハイム水陸両用ポンプ1048とゼンスイ配管セットCSK-1をセットで購入しました。

チャームにてたまたま通常価格37,500円のものが、特価の3万円+ポイント10倍で売られていたので購入しました。

ウーパー水槽

水槽用クーラー

ポンプと配管セット(CSK-1)

使ってみての感想ですが、静かといわれるZCシリーズでも、五月蠅くはありませんがそれなりに音はします。

設定温度は19℃~20℃くらいで使用する予定でしたが、21℃で水槽周りに結露が生じ始めたので、現在は22℃設定で使用しています。

※その後再び21℃の設定に戻しました。

(この辺りは自宅の環境などによっても変わると思います)

また、シャワーの勢いが強すぎて、ウーパーにとっては水流が少しきつめなので、シャワー部分の穴を広げたり、向きを変えたりして、出来るだけ水流がきつくならないようにしました。

それでもある程度の水流が発生するのはどうしようもありません。

以前よりもウーパーは快適に過ごしているような気がします(笑)

2010/06/26 追記

出来るだけ水流を少なくするために色々と試してみました。

よく「ガラス側にシャワーを向けると水流が弱まる」と聞きますが、ガラスに反射してそれなりに水流が発生します。

試した中で一番効果があったのは、シャワーを上に向かって出すことです。

これはかなり効果的でした。

但し、どのような状況になっても、水槽の外に水が飛び出ないように、きちんと角度を調整することは必須ですね。

2010/07/14 追記

暫く使ってみての感想

1.冷え具合

60cm水槽であれば問題なく冷やす事が可能です。

21℃の設定だと作動時間は多めですが、設定温度まで冷やせなくなるということはありません。

2.動作音

この機種は静かな方らしいですが、昔の大きめの冷蔵庫くらいの音はします。

寝室などにそのまま置けば、うるさいと感じると思います。

但し、水槽台内に設置などすれば、それ程気にならないかもしれません。(人によると思いますが)

3.温度による動作範囲

設定温度を0.1℃でも下回るとクーラー機能は停止します。

設定温度より0.5℃以上水温が高くなると、クーラー機能が動きだします。