ワールドインポートツールズの2026年 工具福袋(5万円コース)を買ってみました。

昨年までは評判が良かったみたいですが、今年は全くいけてない可能性がありそうです。

※同じ5万円福袋を買った人のXへの投稿や、3万円福袋を買った人と10万円福袋を買った人のYouTubeへのコメントを見る限りなので、もしかしたらゴミと大当たりという二極化福袋の可能性もあるとは思ってます。

私が引いた福袋の中身については動画にしたのでそちらをどうぞ。

来年も継続販売されるのであれば少しでも参考になると幸いです。

CBR250RR(MC51)のサイドカバーを交換

久々のMC51ネタです。

CBR250RR(MC51)の眉ウインカー化でフロントのウインカーを取り外し、そのウインカー用の穴をHRCのステッカーで隠していました。

元から眉ウインカーのインドネシア仕様は、その穴自体がカウルに空いていません。

少し前にインドネシア仕様のサイドカバーが売りに出ていたので買っていたのですが、特に取り付けが面倒なので何かのついでの時に付けようと思って今までズルズル来てました。

今回オイルフィルター交換でカウルを外したので、そのついでにサイドカバーをインドネシア仕様のものに交換しました。

ちなみにこのパーツは、パーツリストでは「カバー,R,フロントサイド」と書かれてます。

(左側はLになる)

上の写真の上側がHRCのステッカーで隠している国内仕様です。

下側は中古で購入したカウルで、インドネシア仕様の上からカーボンが貼り付けられているものになります。

カーボン柄の印刷ではなく本物のカーボンではあるのですが、どうにも品質がよくなくて各部にヒビがあったり隙間があったりします。

写真では分かりにくいためぱっと見綺麗に見えますが、実際は結構酷いもので、私も手元に届いてから萎えました…

これならカーボンなど貼らずに普通に純正カウルだけでよかったのにと思います。

裏からネジ3本で止まっているだけなのでサクッと交換。

う~ん、やっぱり微妙な感じ(笑)

純正のABSカウルの上からカーボンが貼り付けられてるので無駄に厚みもあります。

面倒くさいので戻しませんが、やっぱりカーボンじゃなくていいと思う(笑)

純正カウルが艶ありブラックならそんなに違和感なかったかも?

スバル サンバーにバイクと工具箱を積む

N-VAN以外の軽バンで大型バイクを積める数少ない車両のサンバーですが、軽バンなのでバイクを積むと他に沢山の荷物を積めるわけではありません。

でもサーキットに持って行きたいものは色々とあります。

試行錯誤しながらできるだけ沢山積めるように工夫しています。

今回はサンバーに積む工具箱を変えることにしました。

今まで使っていたのはKTCの工具箱

これなら余裕でバイクと工具箱を一緒にサンバーに載せることができます。

このKTCの工具箱はサーキット用で自宅用は別の工具箱があります。

何か新しい工具を買う時は大型の工具を除いて自宅用とサーキット用の2つ購入してました。

安い工具ならいいのですが、それなりの値段の工具だとやはり出費が痛い…

いつか纏めようと思いつつ今まで来ました。

が、いよいよ工具箱をまとめることにしようと思い新たな工具箱を探しました。

最近ミルウォーキーの電動工具をよく買ってるので、ミルウォーキーのPACKOUTを考えましたが、色々と調べてたらTOUGH BUILTのSTACK TECHが良さそうだったのでTOUGH BUILTを購入!

工具箱を連結して縦に積んでいけるタイプの工具箱です。

CBRをオーバーホールに出してて寸法が測れなかったので、CBRを載せた状態で一緒にサンバー積めるか分からないまま購入に踏み切りました。

結論

タイヤが付いてないタイプのものならギリギリ載ります(汗)

カウルには当たってませんがエンジンカバーには当たってます(笑)

サンバーの扉は閉まりますし強く押されてる感じでもなく当たってる感じです。

ギリギリ許容範囲という感じです。

但しこの上に更に積もうと思うと右側はカウルに当たります。

ハーフサイズのオーガナイザー(ネジとか入れるやつ)なら左側には積めそう。

ということでサンバーに積んでサーキットに持って行けるのは、この箱とハーフサイズのオーガナイザーくらいのようです。

タイヤが付いたツールボックスには電動工具など大型でサーキットには持って行かない工具を入れて、この箱には自宅とサーキット共通の工具を入れようと思います。

ちなみにTOUGH BUILTは工具箱単体でも結構重いので、大量の工具を入れると積み下ろしで腰を痛めそうです…

取っ手とタイヤで数センチではあるものの、この数センチが収まるスペースが確保できませんでした。

まあ自宅で使う時にはこれの上に積んでゴロゴロ引っ張ることができるので、ムダ金ではなかったと思うことにしました(笑)

ちなみにKTCの工具箱も単体で10kg超えてるので結構重いです。

そして使わなくなった工具箱をどうするかを考えないとな。

2026/1/2 追記

バイクを降ろして積みなおしたらTOUGH BUILTが載らなくなりました。

結構左側に寄せてバイクを積まないと厳しそうです…

毎回積む位置に気を遣うのも厳しいのでサーキット用の工具箱は今まで通りKTCの工具箱になりそうです。

TOUGH BUILTはガレージ用に使います(笑)

ちなみにDEWALTなら一回り小さいみたいなのでサンバー積載用に使えた可能性はあったかもしれません。

が、工具箱自体の評価は他より良くないみたいなので買い直したりはしません!

CBR600RRレースベースにマジカルレーシング タンクエンドを取り付け

以前の記事’21 CBR600RRにマジカルレーシング タンクエンドを取り付けと基本的には同じ内容です。

何が違うかというと、取り付け先のタンクカバーが純正のカウルではなくバトルファクトリーのFRP製タンクカバーということです。

市販車のCBR600RRにはカーボン製のものを取り付けましたが、ST600は基本的にカーボン製のカウルは禁止となるためFRP製を購入(単純に安いってものありますが…)

タンクカバーには既にStompGripが貼られているのでまずはStompGripをめくって止めておきます。

マジカルレーシングのタンクエンドの裏側の両面テープの剥離紙を剥がして貼るだけですが、タンクカバーの脱脂・清掃くらいはしておきましょう。

タンクカバーとタンクエンドの段差部分からどうしてもStompGripが浮いてくるので、段差部分をカッターで切って上下に分けてしっかりと貼り直しました。

FRPの黒ゲルとブラックの塗装ではやはり色味が違いますね。

でも気にしない!(レーサークオリティ)

CBR600RR用リアキャリパー固定治具を製作

サーキットをプロダクションタイヤで走っているとタイヤ交換の頻度が恐ろしく高いです。

スプロケットはコース毎に交換したりもします。

当然ながらリアタイヤ(リアホイール)を外す必要があるのですが、外せば取り付け作業も必ず発生します。

リアホイールも車両に取り付ける際に意外と面倒なのがリアブレーキキャリパーやカラーです。

アクスルシャフトを入れる際に穴の位置が合ってないとアクスルシャフトが入って行かないためイラっとします。

そこでアクスルシャフトの差込側の反対にあるブレーキキャリパーを固定する治具を3Dプリンターで作成しました。

ついでに知人と家族所有のCBR1000RR-R用2台分も一緒に作りました。

アクスルシャフトを挿す前にブレーキキャリパーの穴の位置を固定します。

下の写真にはチェーンの遊び調整の部分のカラーが入ってませんが、カラーを入れると丁度いい長さになるように作りました。

カラーを入れない状態で奥まで挿すとホイールの穴まで固定も可能です。

上の写真のように固定治具をホイールまで挿しておけば、反対側からアクスルシャフトを押し込めば一番最後までスルッと入ります。

この治具でホイールの取り付けが劇的にやりやすくなったとまではいきませんが、多少はイラっとすることが減りそうです(笑)

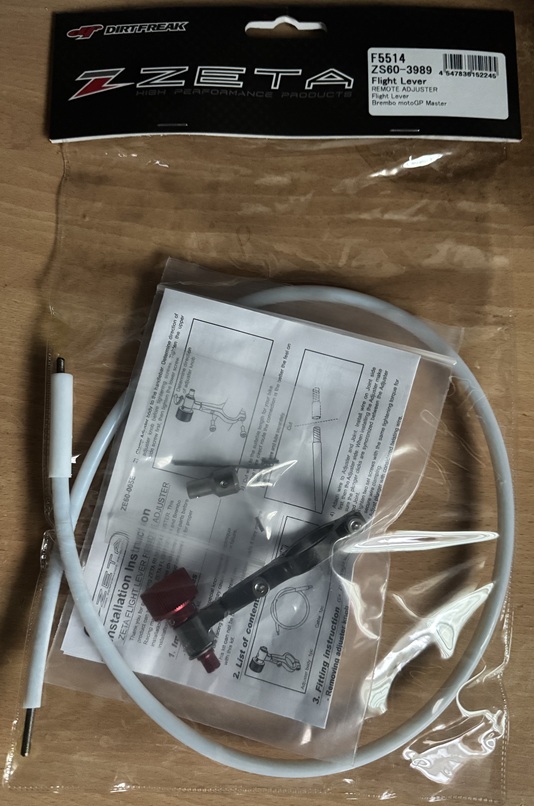

CBR600RRレースベースのリモートアジャストワイヤーを交換

CBR600RRレースベースにリモートアジャストワイヤーを取り付けの続きとなります。

アクティブ製のリモートアジャストワイヤーを取り付けたものの、お値段高いわりにカシメも面倒くさく…

そういえばアクティブのRSレバーには別メーカーのリモートアジャスターが取り付けできるってどこかで見たようなと思い、探してみたらありました。

全日本のST600で活躍しているKoyamaXこと小山知良選手の車両に取り付けてあるのがZETAのリモートアジャスターでした。

ダイヤルを回した際のクリック感も結構あってアクティブ製のものよりもいいという話しでしたので購入してみました。

マニュアルは英語表記ですが図だけでも理解はできると思います。

カシメも必要なくイモネジで止める形式なので取り付けも簡単です。

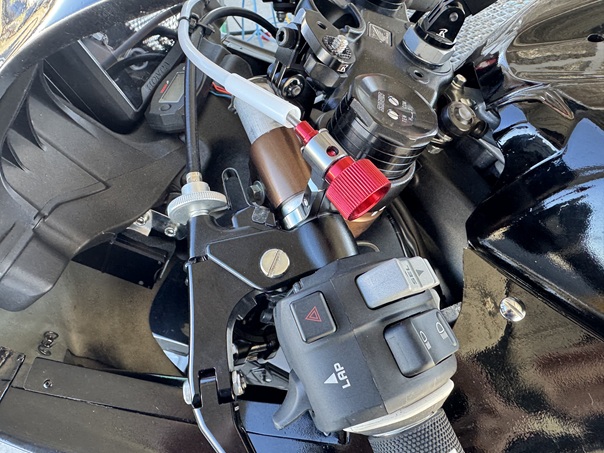

小山選手の車両に取り付けできていることから心配はしてませんでしたが、RSレバーにも問題なく取り付け可能でした。

ダイヤルのクリック感も素晴らしいです。

走行中にダイヤルを回してもはっきりとクリック感が伝わってきます。

しかもお値段はアクティブ製の半額近い安さ。

今から購入する人はこちらを選択しない理由はないと思います。

取り付け位置は小山選手のST600の車両の位置を真似ました。

アクティブの時はクラッチホルダーの外側でしたが内側へ移動しました。

もっと早くに思い出しておけば無駄な出費を押さえれましたが、過ぎたことは仕方ない…

これから取り付けようと思っている人の参考になればと思い記事にしました。