普段乗り用にSUZUKIのSV650Xを購入しました。

そろそろこのVツインエンジンも終わるのではないかとの噂なので、終わる前にと思って決意しました。

既に2023年モデルが発売されていますが、2022モデルとはカラーが違うだけで他は何も変わりません。

個人的には黒の方が好きですし、2022年モデルの新車が在庫であったので2022モデルを購入しました。

最初はSV650を購入しようと思っていましたが、実際に無印とXに跨ってみると、やぱり乗車姿勢的にセパハンの方が好みだったのでXの方にしました。

ここからは、ほんのちょっと乗っただけのSV650Xのファーストインプレッションです。

(ほんの15分くらいしか乗ってない状態で書いてますので、今後変わる可能性は大いにあります!)

車体は非常に軽く感じます。

もちろんCB250Rのように軽くはありませんが、大型バイクとしては非常に軽く400CCくらいの感じです。

(重量的にもスーフォアくらいの重量ですし)

発進時はローRPMアシスト(回転数を上げてくれる)によりエンストしそうな感じはないです。

クラッチも近からず遠からずで丁度いい感じです。

ただ最近多いアシストアンドスリッパークラッチの車種に比べると重めのクラッチではあります。

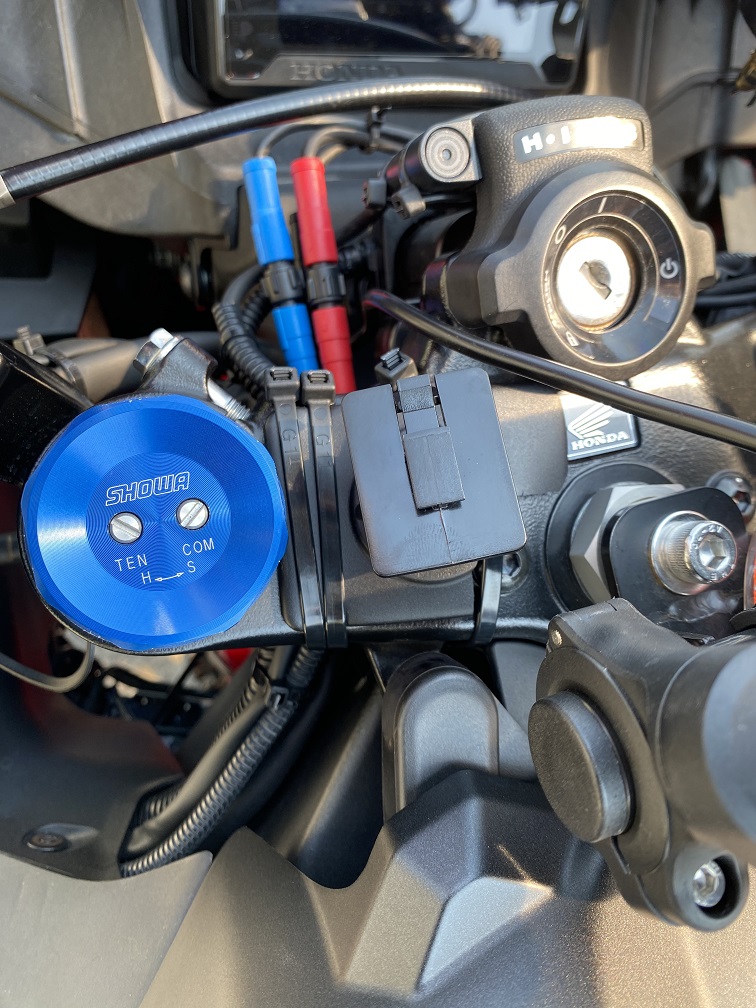

SVのサスペンションは固いとよく言われるようですが、個人的にはそんなに固いとは思いません。

ただダンパーの動きがあまりよくない感じがするので、受け止めきれなくて固い感じに感じるのかなという感想です。

ちなみにシートは評判通り薄くて固いです。

エンジンはVツイン独特の鼓動感というか、ドロドロという独特のエンジンフィーリングがあります。

この辺は好き嫌いはあるかもしれないですね。

マフラーはかなり静かなので、既に注文済みのマフラーが届いたら即交換しようと思っています。

まだ走行距離数kmで慣らし中にも関わらず最大トルクを出す7000回転近くまで回してみましたが、特別トルクフルというわけでもなく650ccの2気筒ならこんなものじゃないでしょうか。

一気にガバっとアクセルを開けた際のエンジンのツキはSSのように敏感なレスポンスではなく、アクセルを捻ってから一瞬遅れてやってくる感じです。

セパハンの乗車姿勢としては、SV650と同じ位置にあるステップがセパハンとマッチしていない感じがしています。

バックステップを入れた方がよりセパハンに合う乗車姿勢になる感じです。

SUZUKI車は昔乗っていたBANDIT以来の購入となりますが、このSVは価格も安くて非常に乗り易いので、大型初心者にはお勧めできると思います。

初心者でも乗ってればセパハンには慣れると思いますので、跨った瞬間の前傾姿勢を恐れずに見た目で無印ではなくXの方を選ぶのもありだと思います。