PCXはよく出来たバイクだと思います。

が、ブレーキに関しては非常に不満でした。

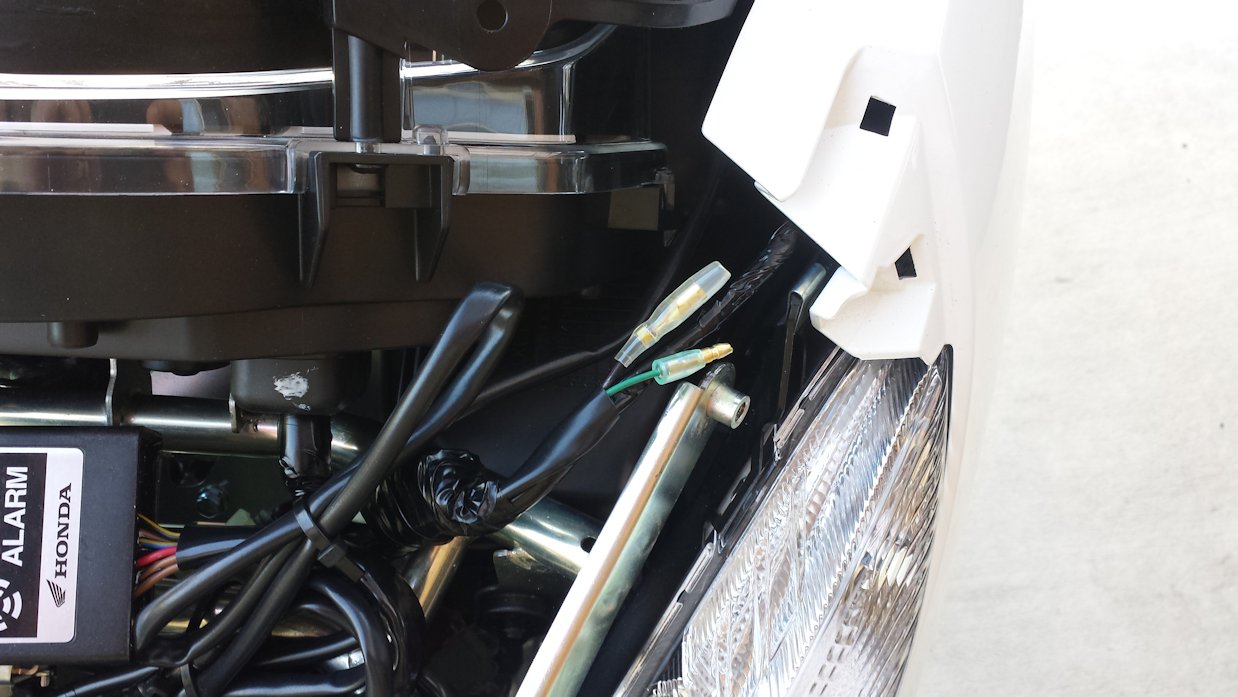

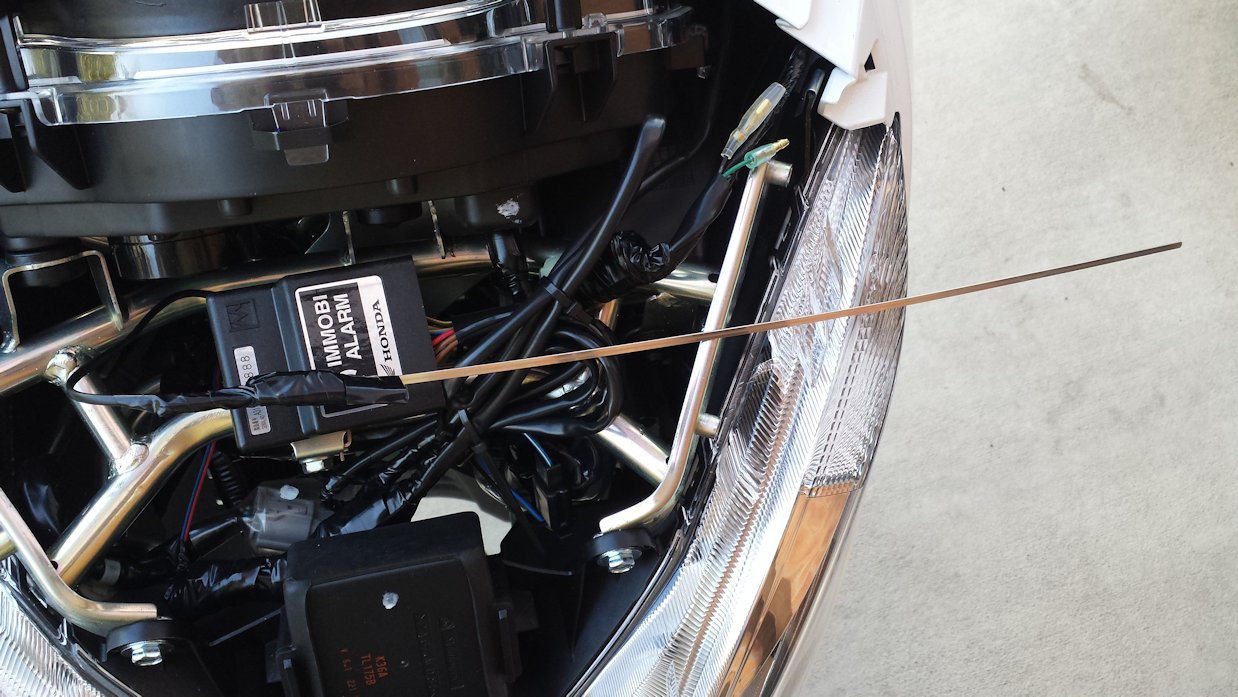

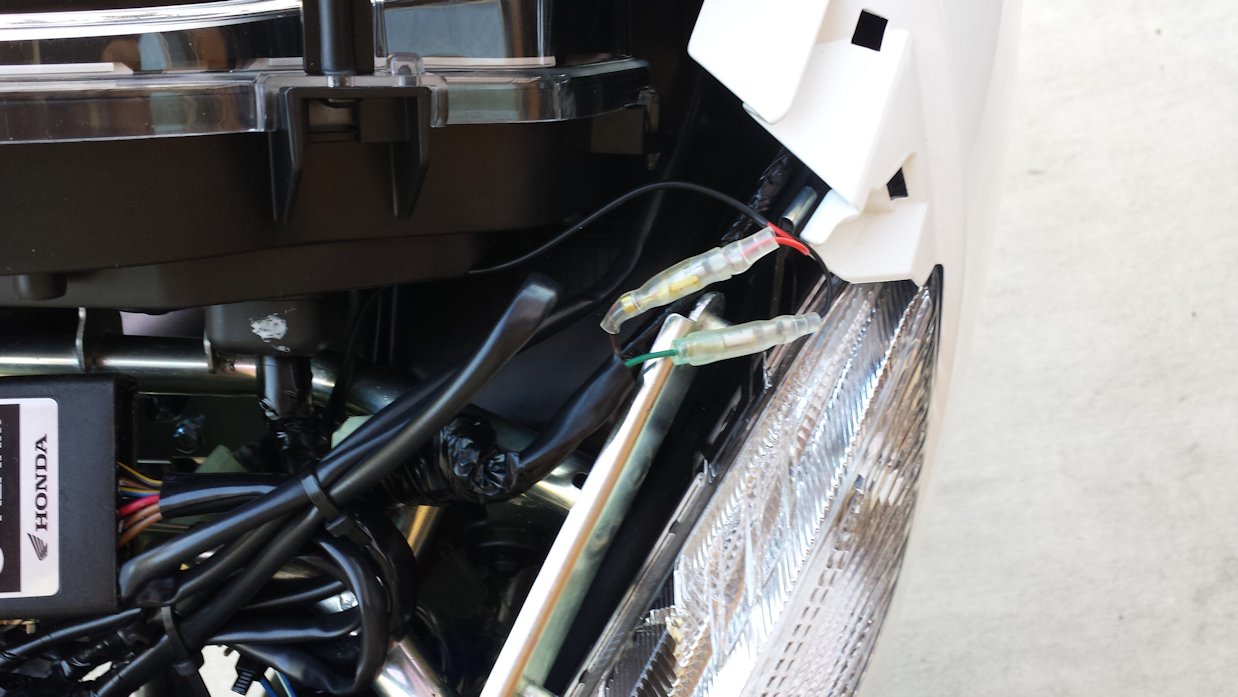

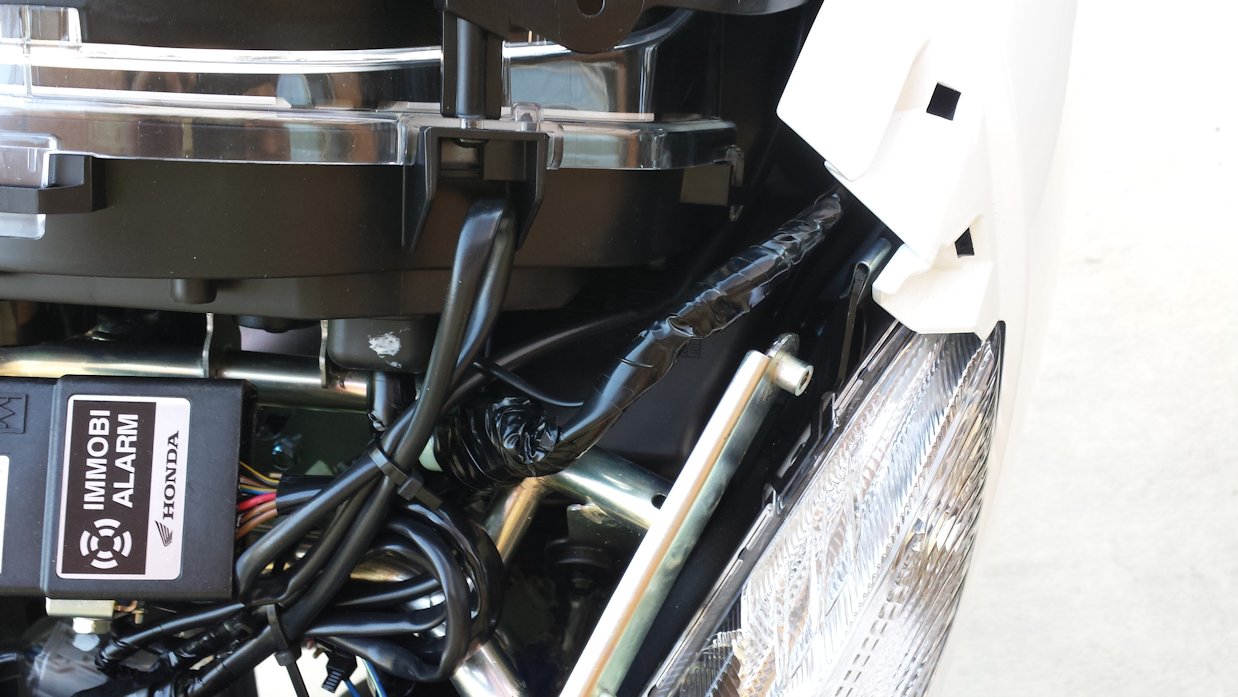

まずはコンビブレーキですが、余計なお世話なのでさっさとキャンセル。

次に不満なのがフロントの甘々な効き方。

(コンビブレーキがあってもなくても)

まるでエアでも噛んでるかのような効き方をしますし、結構握りこまないと止まりません。

コンビブレーキを解除したことで3POTの内2POTしか使っていないので

制動力自体を上げるためにノーマルの220mmから260mmのローターに変えました。

(実際は同時作業でステンメッシュホースに交換してます)

PCX用のローターは色々と出ていますが、ビッグローターへの交換にはキャリパーサポートも必要なので、キャリパーサポートとセットのものから選ぶことに。

KN企画とMadMaxのキャリパーサポートが良さそうでした。

どちらにするかで迷いましたが、値段が安いMadMaxの方にしました。

マッドマックス(MADMAX) 260mmウェーブブレーキディスク(ゴールド) ブラックサポート付

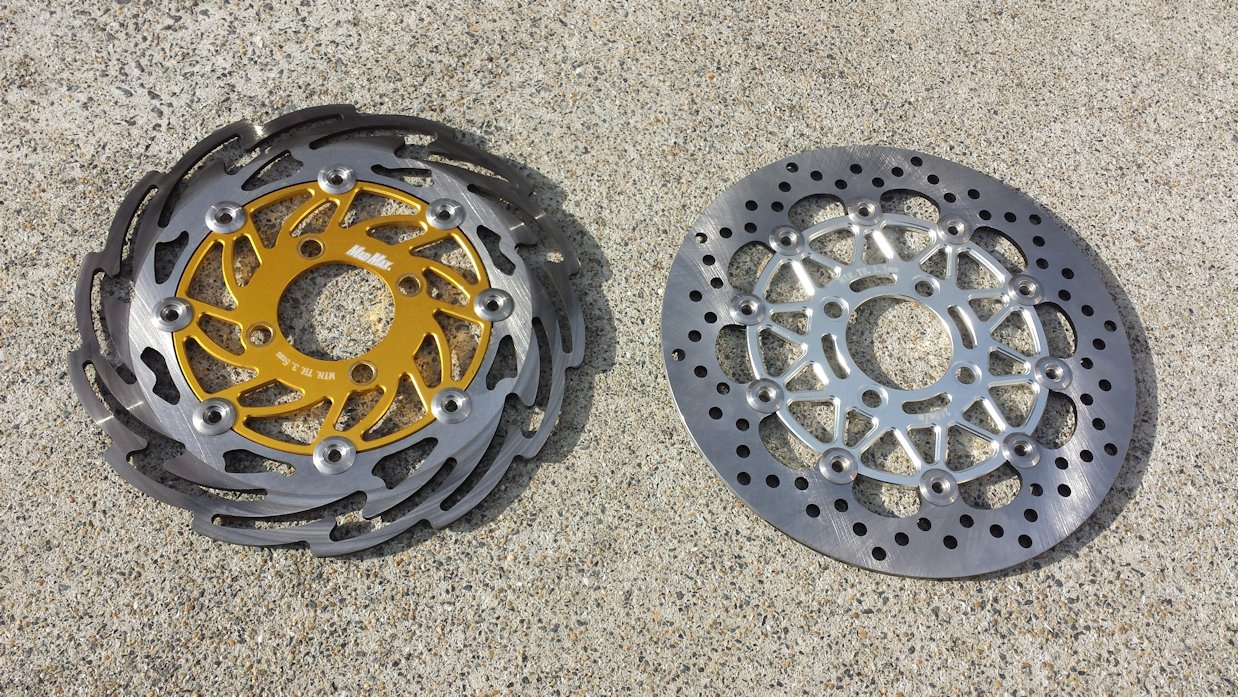

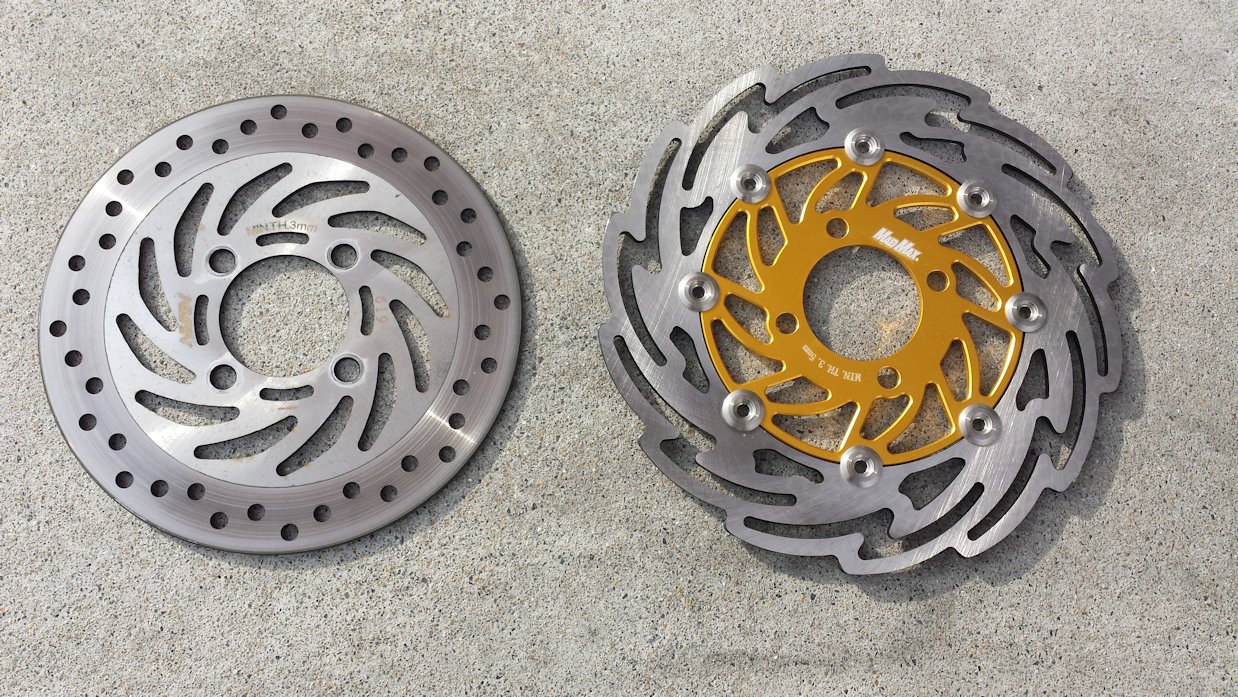

ノーマルとの比較です。

やはり220mmは小さいですね。

取り付けは詳しく書いてるサイトもあるので省略します。

(あまり時間がなかったので写真撮ってなかったりするだけですが・・・)

幾つか注意点だけ書いておきます。

キャリパーサポートはジュラルミンなので規定トルクで締めれない可能性があります。

無理に規定トルクで締めこもうとするとネジ穴を壊す危険があります。

キャリパーサポートとフロントフォークを固定する側は、キャリパーサポートのネジ穴を使うことになるので注意が必要です。

規定トルクは30N・mとなっていますが、私は23N・mから初めて徐々に上げて行きました。

ぬめっとしたり抜ける感覚がしたら危険サインです。

ただ私の個体はきっちり30N・mで締めることが出来ました。

(とはいえ30N・m時は結構ギリギリな感じでした)

規定トルクまでは無理だろうと思いネジロックも併用してましたが意外でした。

あとはローターのボルトは使いまわし不可となっており、Optimumのステンレスボルトを購入していました。

しかし、締め込んでいくとソケットのヘキサレンチとボルトの穴が合っていないため、規定トルクを掛けようとすると穴がなめてしまうという粗悪品でした。

(他の製品でも似たようなレビューがありました)

正直、これをそのまま使うくらいなら、外した純正ボルトを使いまわした方がマシなので、純正ボルトにネジロックを塗布して使いまわしました。

純正ボルトは問題なく規定トルクでかっちり締め込むことが出来ました。

(厳密には使いまわしはダメですが、若い頃はよく使いまわしてたのを思い出しました)

最後にキャリパーサポート用のボルトとクリアランスについて書きます。

キャリパーサポートにはボルトが付いてこないので自身で用意する必要があります。

M8x25mmボルト 2本

M8x30mmボルト 2本

ワッシャー(1mm) 4枚

スプリングワッシャー(2mm) 2枚

私は上記を別途購入しました。

(全てステンレス製)

フロントフォーク側に30mmボルトを使用し、ボルト頭の部分にワッシャーを1枚入れました。

(これでもちょっとボルトは出てますが、当たらないので問題なし)

純正キャリパーサポートとの接続側は、25mmボルトを使います。

但し、そのままだとボルトがはみ出てローターと干渉してしまうので、ワッシャーを入れて調整します。

MadMaxキャリパーサポートと純正キャリパーサポートの間に1mmワッシャーを1枚入れ、ボルト頭の部分に2mmのスプリングワッシャーを1枚入れました。

キャリパーサポート同士の間に1mmのワッシャーを入れたのは、ローターとパッドのクリアランスを調整するためです。

このワッシャーを入れないとキャリパーのセンターが出ません。

(同じMadMax製なので調整なしでもOKな作りにして欲しいところです)

センターが出ないだけならいいのですが、パッドを全開に開いて入れても内側(ホイル側)のパッドがローターにあたります。

※最終的にワッシャーの配置を変えました。

詳しくは最後に書いている追記をご覧ください。

実際に取り付けた感想としては、効きは多少良くなったと思います。

ただ同時にステンメッシュホースに交換しているので、正直そちらの効果の方が大きい気がします。

(ステンメッシュホースでかっちりブレーキになり操作性がかなり上がったので)

あと交換直後はディスクが曲がってるかと思うほどシャリシャリ音がしてましたが、あたりを出すために暫く乗ってハードブレーキングを繰り返してたら、シャリシャリ音は随分減って来ました。

もう暫く乗ってみないと結論は出せませんが、気にならない程度には落ち着くのかなと思ってます。

追記

キャリパーからの異音(シャリシャリ音)の原因が分かりました。

ローターにキャリパーの一部(突起部分)が当たっていたようです。

キャリパーサポート同士の間にワッシャーを入れていたのが原因のようです。

(センターは出てましたが、突起部分がローターに近付き過ぎて干渉してました)

間のワッシャーを抜いても、ブレーキの引きずりなどがないことは確認できたので、キャリパーサポート同士の間のワッシャーは抜いて使用することにしました。

(納車後350kmくらいしか走ってないので、かなり新品に近い状態のパッドです)

更に追記

ブレーキをきつめに掛けるとジャダーが起きます。

パッドへの攻撃性も結構高そうな感じで振動が来ます。

同じディスクを使ってて全く問題な人がいるとすれば、やはり私のディスクは歪みがあるのかもしれません。

(まさかウェーブディスクが全部こんな感じではないと思いますし)

非常に気持ち悪いし命にも関わる部品なので、Optimum製の真円の物を注文しました。

週末にでも交換予定。