以前、ロゼッタミラーへの交換の記事を載せていますが、今回別のミラーに交換しました。

PCX(EBJ-JF56)にナポレオン ロゼッタミラー取り付け

あれからずっとロゼッタミラーを使っていました。

ただメッキがダメなのか、サビが結構酷いので見た目が悪くなってきました。

あと、ミラーに少し当たるだけでミラーの向きが変わるので、ミラーの調整頻度が高くて困ってました。

(かなり強めにボールジョイント部分を締め込んでますが、それでも結構緩い感じです)

そこでロゼッタミラーから別のミラーへ交換することにしました。

今回選んだのはローポジションで使用可能なデイトナのBSCホリゾンタルミラーです。

(はっきり言って見た目重視です!)

DAYTONA(デイトナ) BSCホリゾンタルミラー

ちなみにBSCホリゾンタルミラーは左右共通で1個売りなので、1台分だと2個買う必要があります。

新品は結構なお値段がしますので、今回は美品の中古(ブラストレッド)を購入しました!

取り合えず何もせずに一番低い位置(アームを水平)で取り付けてみましたが、身長178cmの私だと左右共に後ろがまともに見えませんでした…

もちろん乗車位置や姿勢でも変わるとは思いますが、PCXだと結構辛い人が多いのではないかと思います。

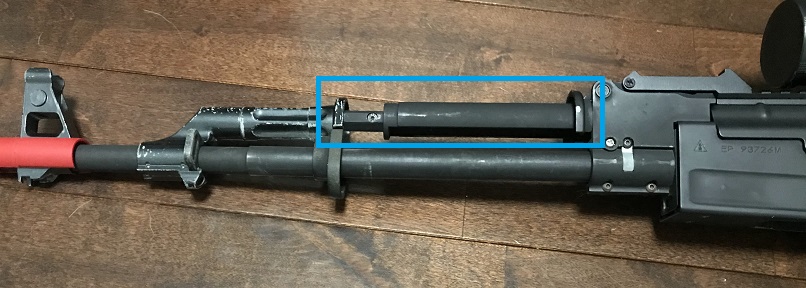

そこで写真のようにアームを水平より1段上に上げてみました。

すると右側はミラーを最大まで上に向けることで、なんとか後方確認ができるようになりました。

ただ左側はそれでも道路の下しか見えません…

原因はPCXのミラー取り付け位置とボールジョイント部分の可動範囲が狭いことだと思いますが、見た目的に取り付け位置は出来るだけ動かしたくなかったので、ボールジョイント部の可動域を広くすることにしました。

実際にオフセットホルダーで、かさ上げ+前へ移動をやってみたのですが、移動すればするほどステルスミラー感が失われていくので、このミラーを選んだ理由から移動させるのはやめました。

(本当は1段上げずに水平のままで行きたかったですが、この程度の可動域の広げ方では無理でした)

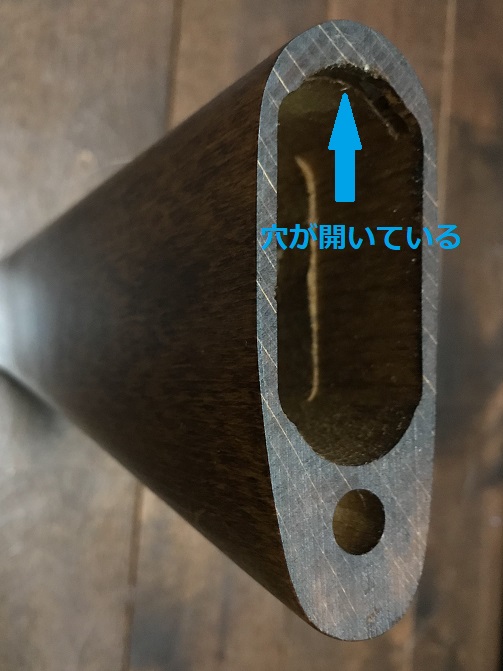

上の写真だとちょっと見辛いですが、青い矢印の部分をリューターで削ることで、ボールジョイント部分の可動域を広げてます。

かなり削りにくい場所なので、これくらい広げるだけでもそこそこの時間が掛かりました。

(あまり雑にやるとボール部分まで削れそうで…)

可動域を広げたことで、左側も後方確認ができるようになりました。

本当はあと1段下げて水平にしたいところですが、右側も削る必要が出てきますし、左側も更に削るのはかなり大変なので、今回はこれで妥協しました。

ロゼッタミラーと違って多少ミラーに当たっても動かないので、今後はミラー調整の頻度も減りそうです。

後方の視認性はロゼッタミラーに比べれば結構狭くなりますが、狭くなるのは上下の範囲が殆どなので、きっちりミラーを調整してればそれほど困ることはなさそうです。