エアバッグについては過去にも記事を書いてきましたが、今回はTech-Air 7Xを購入したので紹介します。

そもそもワイヤレス方式のエアバッグであるAplinestarsのTech-Air 5とTech-Air 10を所持しているのに追加でTech-Air 7Xを購入した理由から書きます。

ワイヤレス方式のエアバッグは最初にTech-Air 5を購入しましたが、レーシングスーツの下に着るのには色々と駄目な部分も多く、レーシングスーツに組み込んで一体型になるTech-Air 10を追加で購入しました。

その際にTech-Air 10を組み込み可能なAbsolute V2というレーシングスーツも購入しました。

Tech-Air 10はエアバッグがカバーする範囲もTech-Airシリーズの中では一番広く問題なく使用していました。

そんな中、CBR250RRでのSPA直入走行中に転倒しエアバッグが展開しました。

外に着る国内メーカー製のhit-airと違い自身でボンベ交換ができないため、ボンベ交換のためにTech-Air 10をメンテナンスに出すことになりました。

当然ながらメンテナンス中は使えませんしボンベ交換の金額も31,000円掛かります。

※Tech-Air 10はエアバッグの守備範囲が広いのもあり、実は1回の展開で2つのボンベを使用するそうなので、ボンベ1本あたりで考えると31,000円はそこまで高くないのかもしれません。

ボンベ交換のメンテから帰ってくるのを待ってる間もサーキットには行くので、予備のエアバッグが必要になりました。

hit-airやTech-Air 5も所持しているので予備がないわけではありませんが、できれば一体型を使いたい。

また、レーシングスーツも傷と破れが発生したため、お世話になっているレーシングショップのRSGさんへ補修に出すことにしました。

エアバッグだけでなくレーシングスーツも予備があったらいいなと思いネットで色々と見てると、前から気になっていたTech-Air 7Xが海外のサイトで売ってるのを発見しました!

国内では未発売、海外でも品薄・売り切れで今まで購入できなかったのですが、購入できると分かった時点で買わない選択肢はありませんでした(笑)

ナンバリングの通りTech-Air 7XはTech-Air 10よりも価格が安く、エアバッグで守られる範囲も少ない製品です。

しかし、守備範囲が狭いというデメリットを補って余りある魅力がTech-Air 7Xにはあります。

1つ目はTech-Air Raceと同じ2回までのエアバッグ展開が可能なこと。

2つ目は自分自身でボンベの交換ができること。

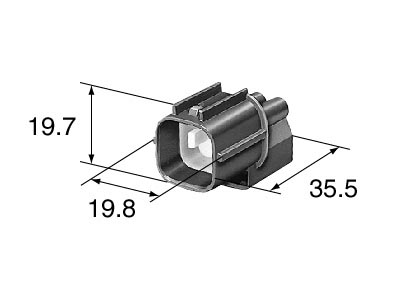

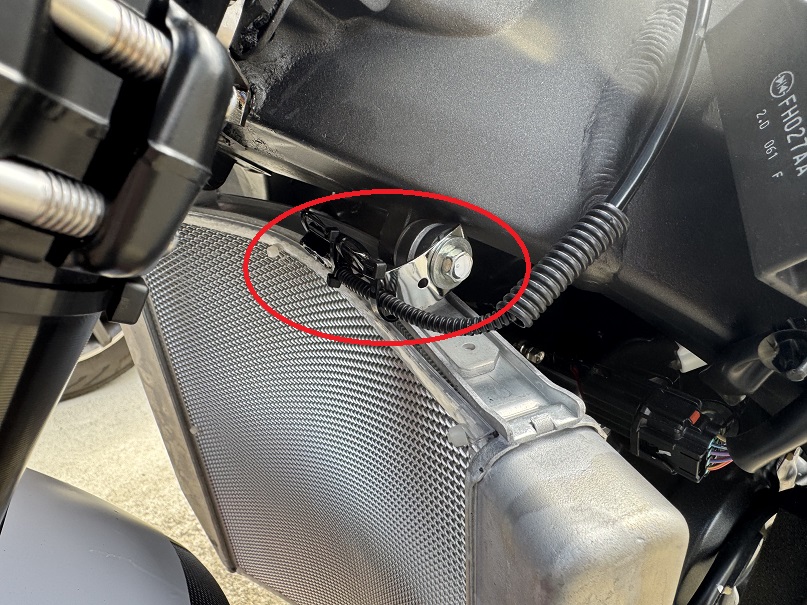

またTech-Air Race、Tech-Air 7X対応のレーシングスーツであれば接続して一体型にすることができます。

(Tech-Air Race用のLEDディスプレイに有線接続することもできます)

交換用インフレーター(ボンベ)はhit-airのように安くはありませんが、現在の価格で1本あたり13,000円ほどです。

最大4回展開させるとメーカーメンテナンスを推奨ということみたいですが、4回展開させたからといってロックが掛かったりすることはないそうです。

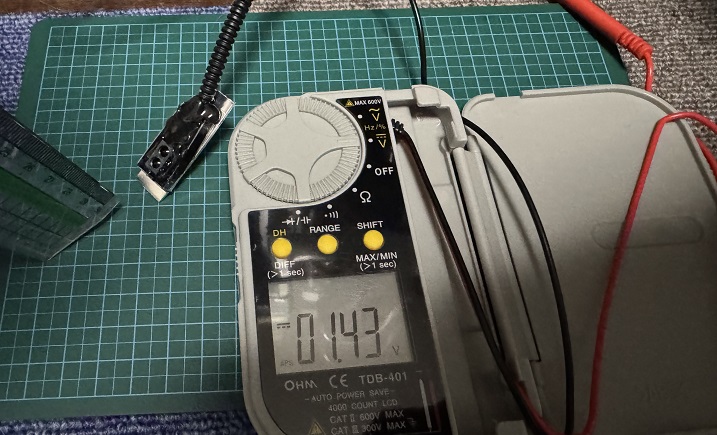

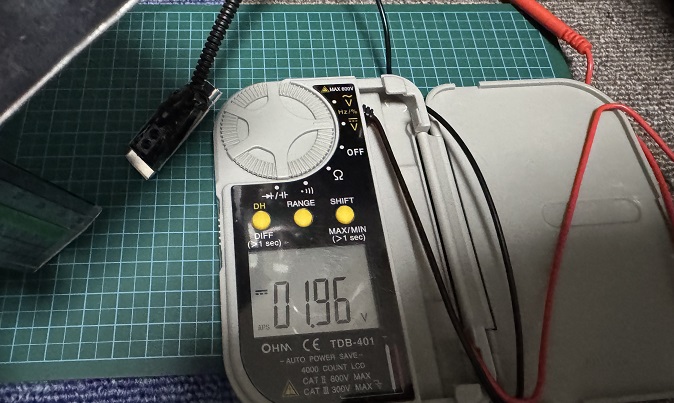

また展開してボンベ交換する際に自分自身でエアバッグに漏れがないかチェックするためのツールも付属します。

注文してから3日で海外から届きました。

早速開封します。

今までのTech-Airシリーズとは違ってリサイクル箱みたいな箱に入ってました。

エコとかもここまで来ると正直げんなりします…

レーシングスーツと接続しない場合は、ベストタイプ同様にスタンドアローンで使用可能です。

背面のカバーを開くとボンベやバッテリーが見えます。

ボンベの交換方法もマニュアルに載っているので初めてでも問題なく交換可能です。

(マニュアルには日本語での記載もあり)

Tech-Air 7Xは国内ではまだ未発売のため、当然ながら専用ボンベも国内では手に入りません。

なのでエアバッグと一緒に専用ボンベも2本注文しました。

予備のボンベを使わないに越したことはないですが…

Tech-Air 7X対応のレーシングスーツも一緒に購入したので、そちらについてはまた後日。