メインマシンでずっと使っているCore i7 4790Kですが、外れ石だったために0.1GHzアップの全コア4.5GHzに留まっていました。

暫く使いましたし、殻割りでもしようかと。

(買って直ぐに殻割りに失敗すると精神的ダメージが大きいためw)

殻割りには色々と方法がありますが、今回はほぼ失敗することがないというツールを使うことにしました。

Rockit 88というツールが海外のサイトで購入できます。

Rockit Cool Store

クレジットカードがあれば、ヒートスプレッダ再セット用のRe-Lid Kitを一緒に購入しても、日本円で6千円ほどで購入出来ます。

到着までに7~10日くらい掛かりますが、某オクなどで売られている価格よりもかなり安く買えますので、Rockit Coolからの直接購入がお勧めです。

仕組みは簡単で、CPU(基盤部分)を本体で挟んで、ネジを締め込んで基盤に接着されているヒートスプレッダを、基盤から無理やりずらして取るというものです。

ネジを締め込んでいくと急に軽くなるので、そこで一旦やめて、ツールを開けてヒートスプレッダが外れるか確認します。

固くて外れない場合は、再度セットしてネジを締め込んで更にずらします。

ヒートスプレッダが外れたらグリスや接着剤を除去します。

グリスはティッシュで拭くだけでも取れますが、私は以前から使っているシリコングリス・リムーバーを使って更に綺麗にしました。

接着剤は爪でこすってはぎ取って行きました。

軽く爪で擦った程度では、基盤の表面は傷まないので、チップにだけ気を付けて擦り取ります。

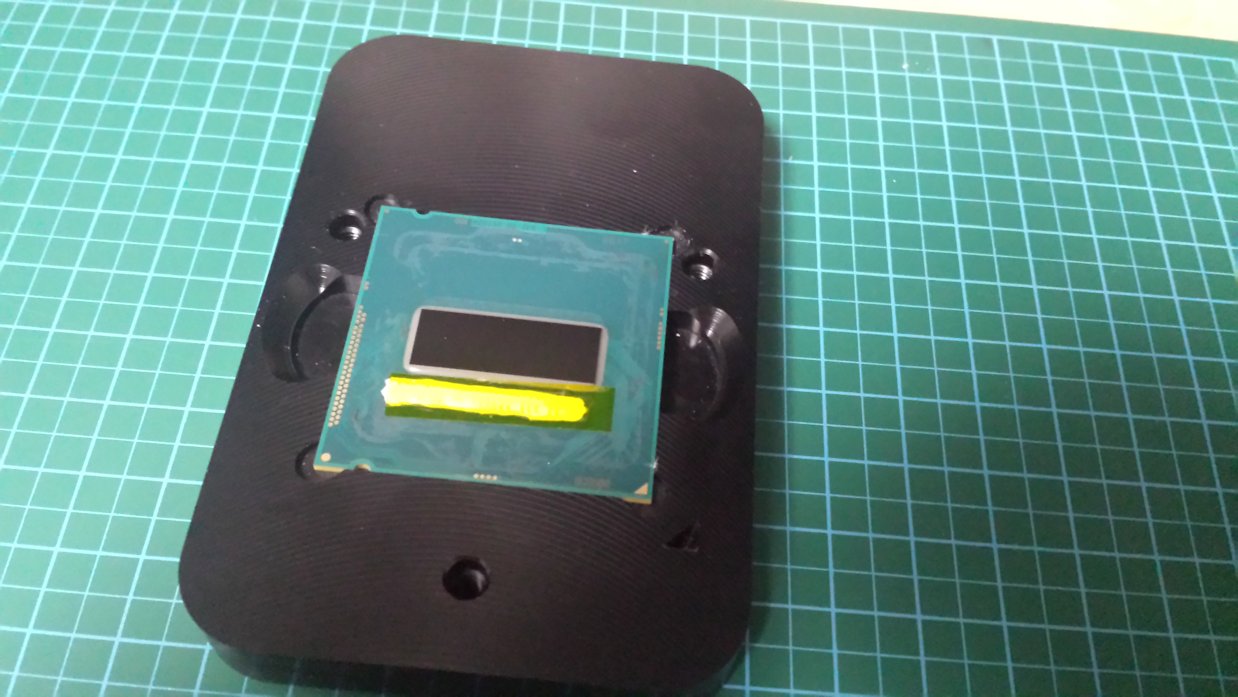

接着剤とグリスを綺麗にしたら、通電性のあるリキプロでのショート防止として、基板上のチップを絶縁処理します。

私は他の方のやり方をまねてCOM-G52を使用しましたが、基盤を補修する時に使用するソルダーレジスト補修材の方が向いてる気がします。

ソルダーレジスト補修材は、基盤の緑色の保護部分が剥がれた時や、自分で基盤を作る時などに絶縁処理出来る補修材なので、絶縁処理には非常に向いています。

COM-G52が乾いた後で、念には念を入れてポリイミドテープを張りました。

正直、ここまでやる必要は全くないと思いますが、数百円をケチって後悔するのも嫌なので、私はポリイミドテープで更なる安心を買いました。

Amazonなどで売られている数百円の激安ポリイミドテープは、耐熱温度が非常に低い粗悪品が多くあるそうです。

(とはいえ、CPU自体が100℃程度までしか上がらないので、粗悪品でも問題はない気もします)

私は職場の近くにあるカホパーツセンターに売られていた6mm幅のポリイミドテープを購入しました。

耐熱温度は260℃で352円という激安価格!

激安なので大丈夫か!?と、一瞬思ってしまいましたが、カホパーツセンターは電子部品屋さんですし、そこで耐熱温度までしっかりと書かれて売られているのですから問題ないでしょう。

ポリイミドテープは6mm幅であれば、カッターで細くしたりせずにそのまま貼れます。

あとはリキッドプロをコアに塗って、ヒートスプレッダにブラックシーラーを塗って元に戻し、ブラックシーラーが乾くのを待てば終了です。

ヒートスプレッダの再接着はRe-Lid Kitを利用して行いました。

正しい位置にしっかりとテンションを掛けて接着出来るので、非常に安心して再接着出来ます。

簡易水冷のヘッドとCPUの接続は、リキプロではなくシリコングリスにしていますが、それでも殻割り前と比べ20℃以上も冷えるようになりました。

殻割り前は全コア4.5GHzでOCCTやPrime95を走らせると、100℃に達してクロックが落ちていたのですが、全コア4.6GHzにしても80℃程度で安定しています。

そのままの設定で全コア4.7GHzだと、10分くらい経ったところで再起動が入りましたが、ここまで温度が安定していると、電圧をもう少し掛けても大丈夫そうなので、4.7GHz常用は問題なく行けそうな感じです。