PS4やXBOXでマウスコンバーターを使用していて、PCゲームもやっている人はどれくらいいるでしょうか。

XIM APEX発売でVENOM X4からXIM APEXに乗り換えたため、ナビゲーションコントローラーやロジクールG903を一緒に買い揃えました。

そんな時、XIMのコミュニティ(フォーラム)を見ていたらXIM LINK(シムリンク)のフォーラムが目に入りました。

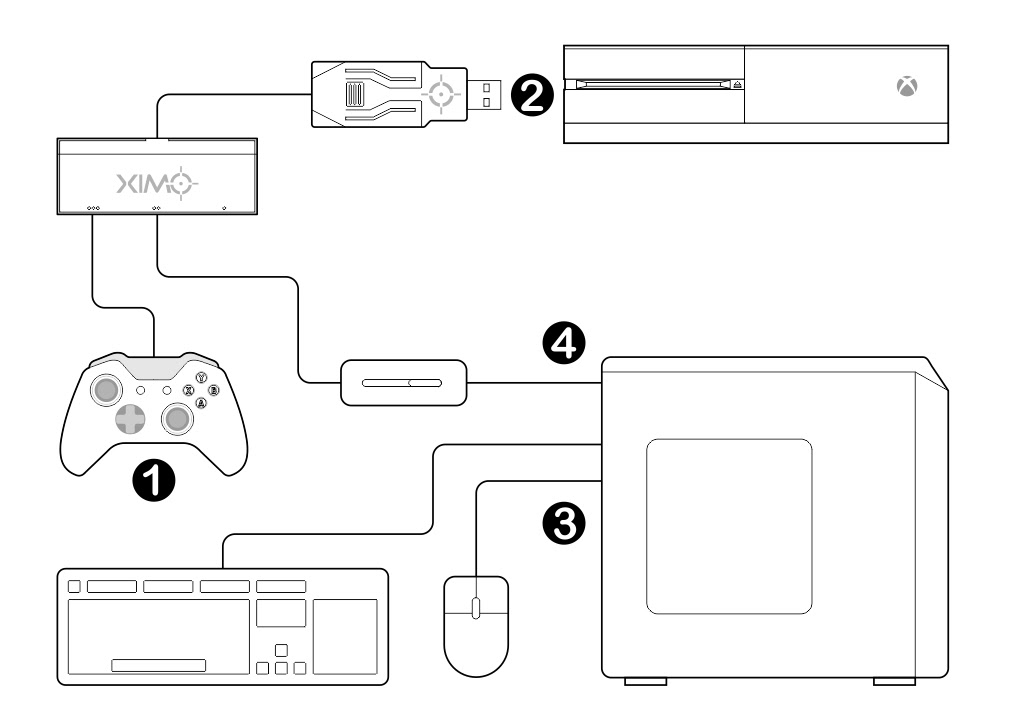

ん、PCに接続したキーボードとマウスを指定のケーブルを通してXIM APEXが認識する?接続図

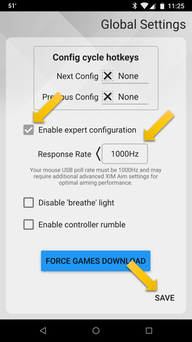

詳しく読み進めると、特定のケーブルとPC側にXIM LINKというアプリは必要らしいです。

ケーブルは以下が対応しているとのこと。

– Belkin win 7 version “F5U279”

↓公式としては未確認だがユーザーから使用できたと報告があったもの – Belkin win vista version “F5U258”

AmazonにBelkin Easy Transfer Cable for Windows 8 がありましたが、本当に動くか分からないのに新品を買うのをためらい、海外から中古を取り寄せてみました。F5U279 のものです。

Belkin Easy Transfer Cable (F5U279)

ラップでくるまれ更にプチプチで保護され中国から届きましたが、臭いが凄かったのでアルコール除菌しました…

最初に上げた図とはちょっと違う繋ぎ方も試してみました。

先にも書きましたが、XIM LINKというアプリを入れないとXIM APEXにPCのキーボードとマウスの情報を送信できません。XIM-Link/Official Releases XIM Link 1.2 Setup.msi なのでDLしてインストールします。

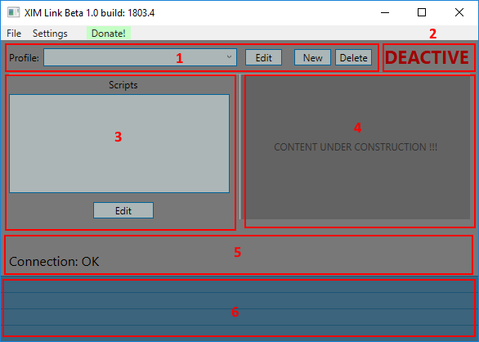

インストールして実行すると以下の画面が表示されます。DEACTIVE からACTIVE に変わります。

今回試した接続方法では、ナビゲーションコントローラー・XIM APEXに繋いだマウス・PCのキーボード・PCのマウスと全てXIM APEX上で認識して動きました。

解除する場合は再度キーボードの「Pause Break」ボタンを押せば、PCのみでキーボードとマウスが使えるようになります。

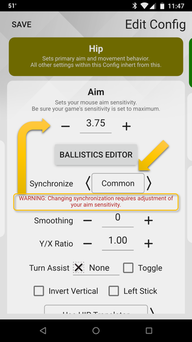

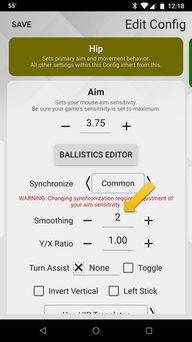

ちなみにXIM LINKのフォーラムでは、以下のスクリプトは投稿すると削除対象だそうです。

私はスクリプトを使うことは恐らくないですし、公式でもこれらのスクリプトは公開されませんので、どうしてもスクリプトで制御したい場合は、ご自身で学んで書く必要があると思います。

と、ここまで書いておいてあれですが、XIM LINKを使うことでデメリットも当然あります。

これらのデメリットをメリットが上回っていると感じる方は、1度試してみる価値はあると思います。