バイク乗りにとって辛い冬対策として電熱グローブを導入しましたが、手のひら側や親指あたりは温かくはなりません。

逆にグリップヒーターは手の甲側は温かくなりません。

互いの弱点を補えるこの2つを合わせたら、外から中から温かいはず!ということでグリップヒーターを取り付けることに。

(ハンドルカバーは安いし効果も大きいですが、見た目がヤバいので最初から候補に上がらず)

グリップヒーターは色々なメーカーから出ています。

ホンダ純正をはじめ、エンデュランスやキタコなどなど。

最初はホンダ純正とエンデュランスで悩んでましたが、この2つは値段が高いのがネックです。

何か安いのがないか探していたところ、KOSOのマルチグリップヒーターが安く売ってたのでこれに決めました。

(ホンダ純正やエンデュランス製でも電熱グローブよりは全然安いです・・・)

通販はアマゾンで買うことが多いのですが、アマゾンにはこの製品が安く売ってなかったので楽天にて購入。

以前、グリップ交換は記事にしてますので、グリップ交換に関する内容はかなり省略してます。

PCX(EBJ-JF56)のグリップとバーエンドを交換

KOSO マルチグリップヒーター【5段階調整付/110、115、120mm幅】 汎用

まずは断線等がないか通電チェックをします。

しっかり温まったので、まずはコントロール部分をどこに取り付けるか決めます。

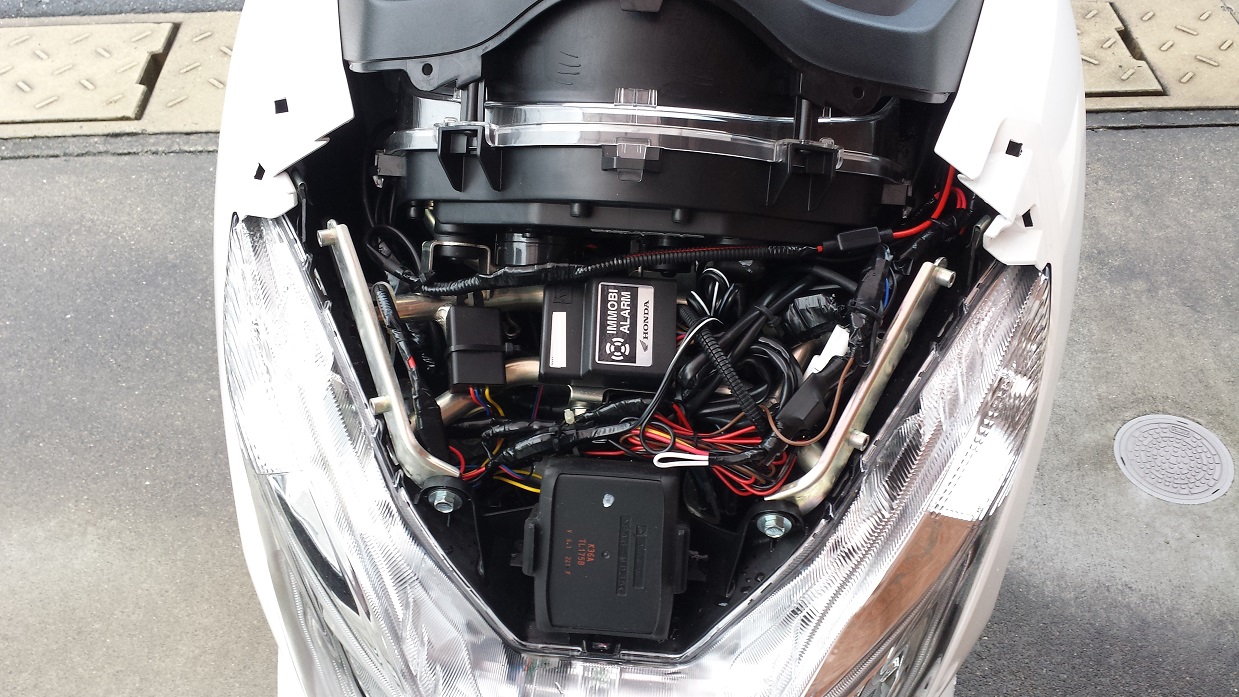

私のPCXはハンドル周りに色々なものが付いているので、結構場所が限られました。

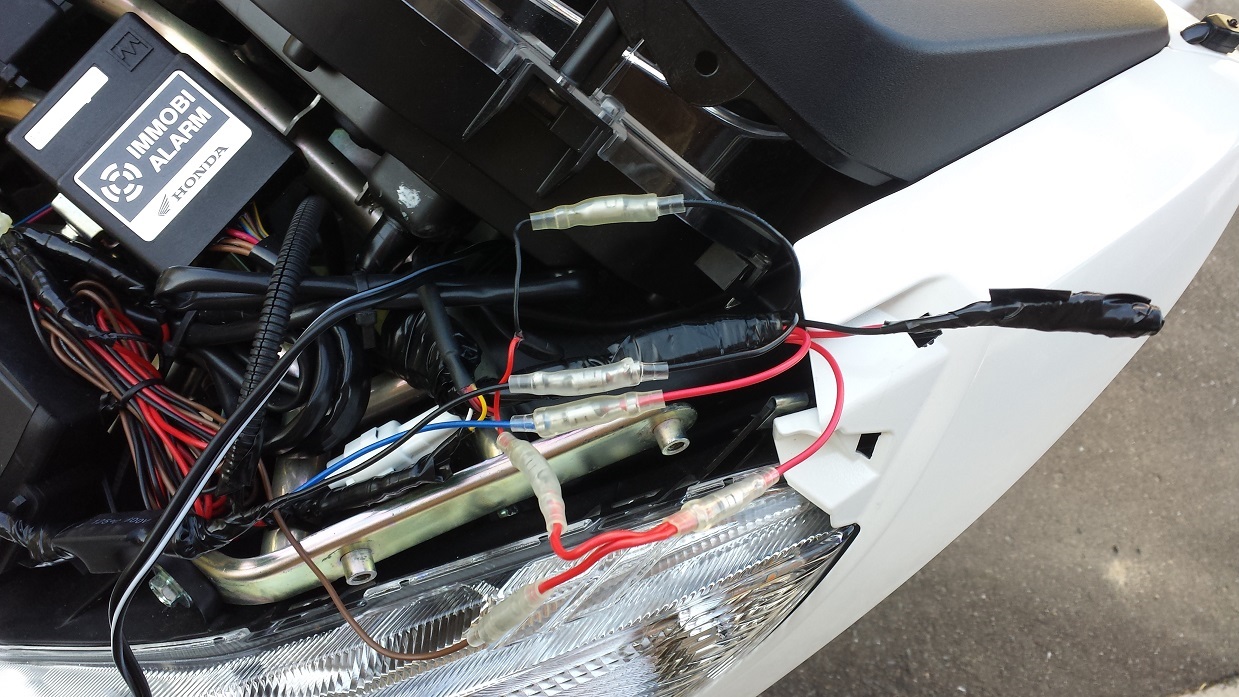

グリップヒーターの配線はカプラーが付いてて大きめなので、配線を通しやすいように下の写真の部分を外します。

赤い丸が付いてる六角のボルトを2カ所(反対側にもボルトあり)を外せば、配線を通す部分側の半分が取り外せます。

これでカプラー付きの配線が通しやすくなります。

まずは既存のグリップを外してキタコのスーパースロットルパイプを取り付けます。

純正のスロットルには、でこぼこがあってグリップを差し込むのに苦労するので、価格も高くありませんし買っておくことをお勧めします。

(ノーマルに戻す時もスロットルパイプごと差し替えるだけでよくなります)

グリップヒーターを取り付ける場合は、事前にスロットルパイプにグリップを取り付けておくのはNGです。

配線の取り回しの関係で、実際にアクセルを動かすことを考えて、グリップを差し込む位置を決めます。

アクセル側はボンドを塗ってから差し込みましたが、そこまで固くありませんでした。

(デイトナPRO GRIPはかなり固かったです)

差し込んだ後でも多少は回転させて配線の取り回しの調整が出来るくらいでした。

左側はアクセル側よりも多少固かったですが、それでもデイトナPRO GRIPに比べれば結構緩いです。

こちらもボンドを塗ってから差し込みましたが、ぐっと押し込んで行けば手で最後まで押し込める程度です。

ちなみにKOSOマルチグリップヒーターは110mm~120mmまで対応する汎用品で、115mmのPCXに取り付けるには5mmのスペーサーを左右とも1枚挟んで取り付けます。

スペーサーを挟むことで115mm対応となります。

スペーサーが多少ダサいですが安かったので良しとしましょう(笑)

アクセル側の配線は、アクセルワイヤーにインシュロックで留めます。

アクセルオフ時の配線位置が下の写真です。

アクセルオン時の配線位置が下の写真です。

これくらいの位置だとオフからオンまで他の配線やブレーキレバーに干渉しませんでした。

左側はそもそも動かないので、適当に見えにくい位置を這わせればOKです。

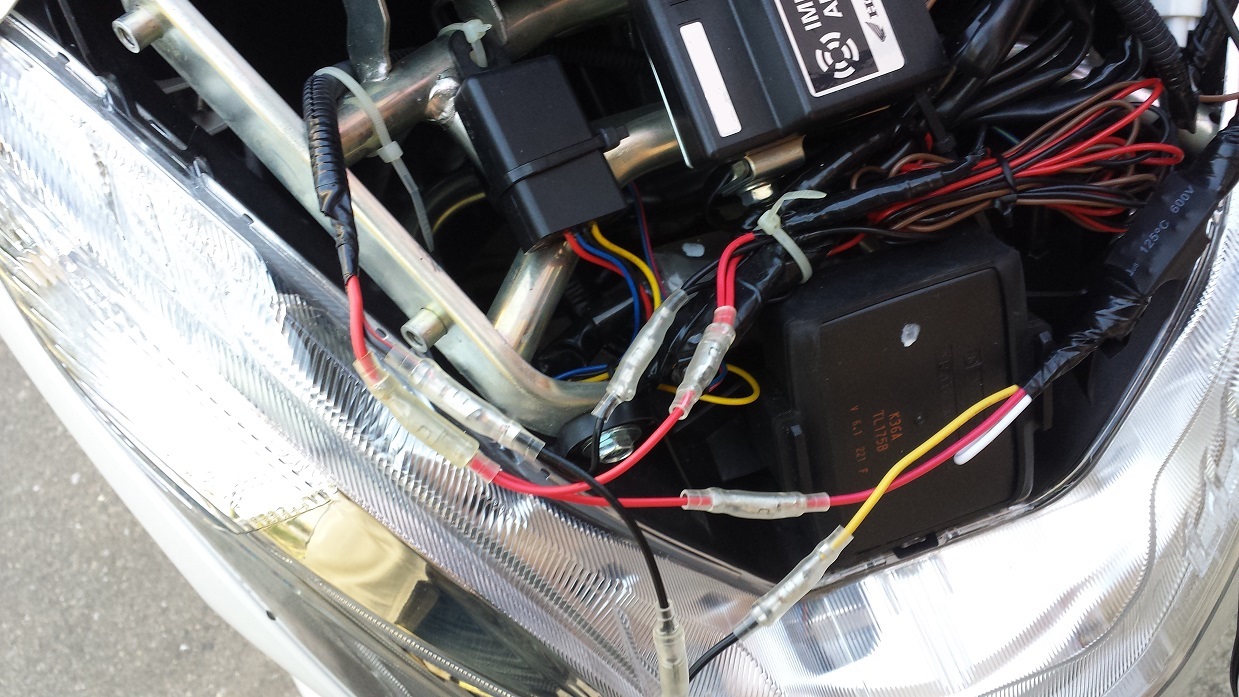

最後に配線をまとめれば終わりですが、この製品の配線の長さが結構中途半端で、カプラーの位置が微妙に作業し辛かったです。

こいう配線の取り回しのやり難さは、汎用品なので仕方ないところですね。

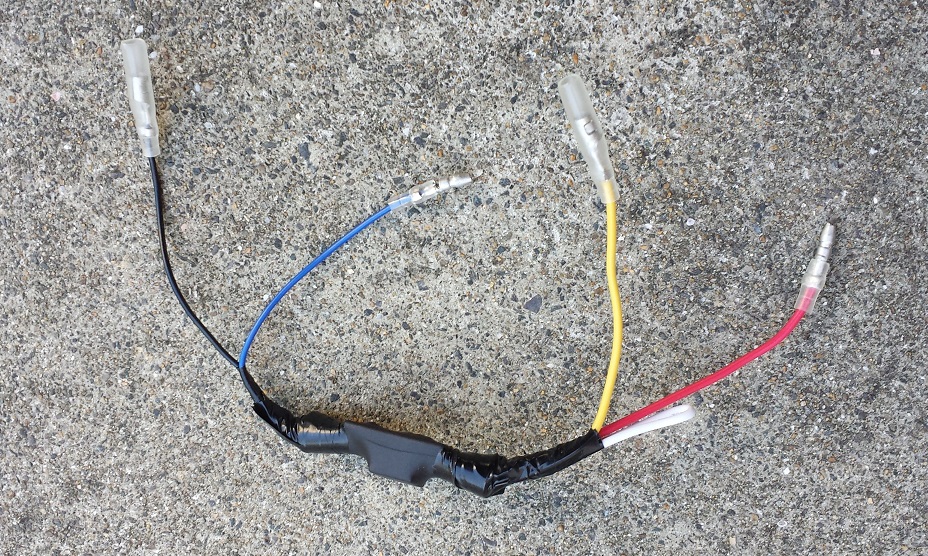

色んなものが追加されてて配線がこちゃごちゃしてますが、グリップヒーターを取り付けるだけなら、専用のギボシ端子が既に車両側に用意してあるので、結構簡単に結線できます。

(この製品の配線はギボシ端子ではないので、自分でギボシ端子を付ける必要があります)

最弱(5段階の中の1)では14.3Vまで電圧が下がりました。

中間(5段階の中の3)では14.2Vまで電圧が下がりました。

最強(5段階の中の5)では14.1Vまで電圧が下がりました。

一応この製品にも電圧降下(11.5V以下だったかな?)になれば自動的に電源OFFになる機能が付いていますが、それでもホットグリップを使う場合はアイドリングストップは使わない方がいい気がします。

(付いてたヒューズは4Aでしたので、そこまで大食いというわけではありませんが)

使い勝手ですが、思ってたよりも悪くないです。

エンデュランスのように、自動で起動時から指定した時間だけターボモードとまではいきませんが、この製品にもボタンでのターボモードがありました。

まずPCXのエンジン(ACC)をONにします。

この時点では、まだホットグリップは電源OFFのままです。

(普通の動きですね)

電源OFFから普通にボタンを1回押せば、前回の段階を記憶しているので、簡単に前回と同じ段階で電源ONが可能です。

電源OFFからボタンを長押しするとターボモードで起動します。

前回の段階を記憶したままの状態で、最強(ターボモード)での電源ONになります。

(LEDの光り方でターボモードと分かります)

そこからボタンを1回押せば、前回の記憶段階へ移行します。

電源が入っている状態でボタンを押していけば段階の切り替えが出来ます。

電源が入っている状態でボタン長押しすれば電源OFFになります。

これで電熱グローブとグリップヒーターが揃ったので、手だけは冬を快適に乗り切れそうです。

2016/11/21 追記

実際に試した結果を書いておきます。

電熱グローブの電源をOFFにして、グリップヒーターのみで試してみましたが、思った通り電熱グローブのみを使っている時と全く逆の感覚でした。

手のひら側だけ温かくなって手の甲部分は温まらない(寒い)

親指部分が寒いのは電熱グローブの時と同じでした。

両方使うと当然ながら、手のひら、手の甲の両方が温かいです。

(但し親指は完全には温まらない)

また、グリップヒーターは5段階中の2段階目でも十分温かいです。

長時間の停車じゃなければアイドリングストップも特に問題ありません。