子供が誕生日プレゼントに欲しいと言い出したので購入しました。

Nゲージを触るのは小学生の時以来です。

購入したのはTOMIXのベーシックセットSDという基本のレールとパワーパック、車両がセットになったお買い得なセットです。

車両は700 3000系 のぞみ基本セットが入っているものです。

ちなみにこの車両セットを単品で買うと9,345円(税込み)しますがベーシックセットSDは8,000円の特価で売られていました・・・

子供は初のNゲージに大興奮でとても楽しく遊んでます。

ネットでNゲージ新幹線の16両編成が走行する動画を見つけたので子供に見せてみると

「なぜ自分の新幹線は車内が光っていないのか?」と言い出しました。

車内照明は別売りなんです・・・

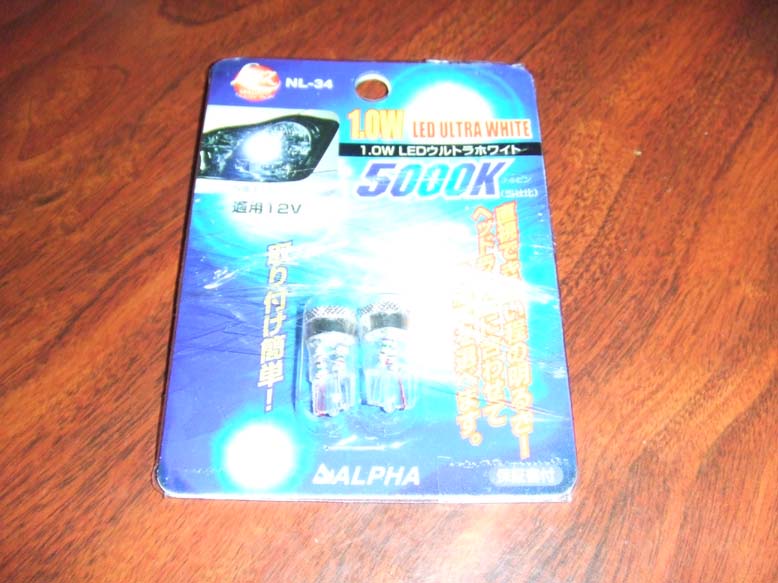

適応する車内照明を調べると電球タイプとLEDタイプがありました。

これらの違いはというと当然ながら色合いが違います。

※LEDタイプも電球色が存在します。

それと消費電力も違います。

車両が増えるとこの消費電力が結構影響するらしいです。

またLEDタイプはパワーパックが常点灯対応しているタイプだと車内照明も非走行中に常点灯します。

しかしベーシックセットSDに付属のパワーパックは非対応なので常点灯しません。

※車両自体はヘッドライト、尾灯は常点灯対応です。

まあ子供の遊び用ですのでお金を掛け過ぎるのもあれなので

安い電球タイプの車内照明を買いに博多駅近くにある新王様もけいに行ってきました。

Nゲージでは老舗らしくかなりのパーツなどが揃っていて一見の価値ありです!

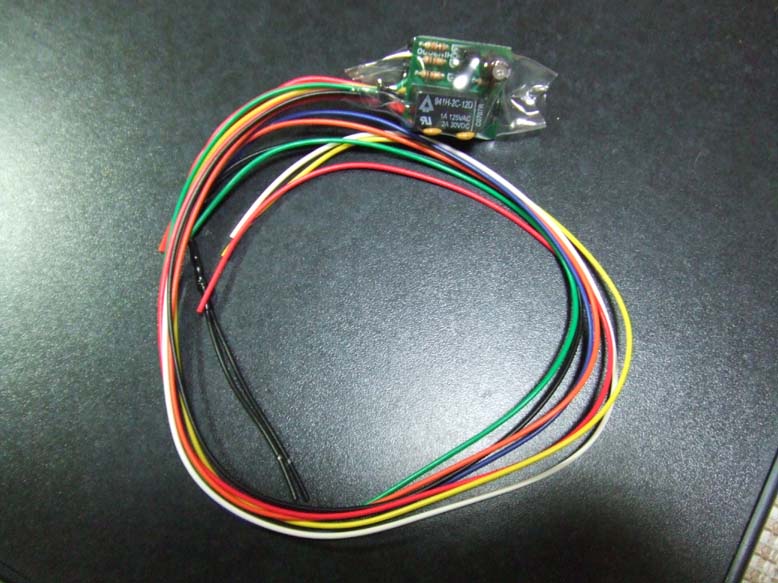

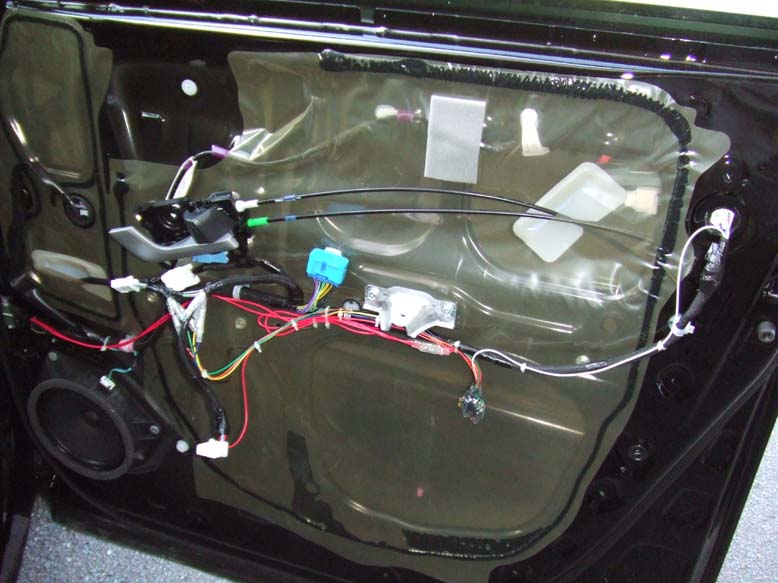

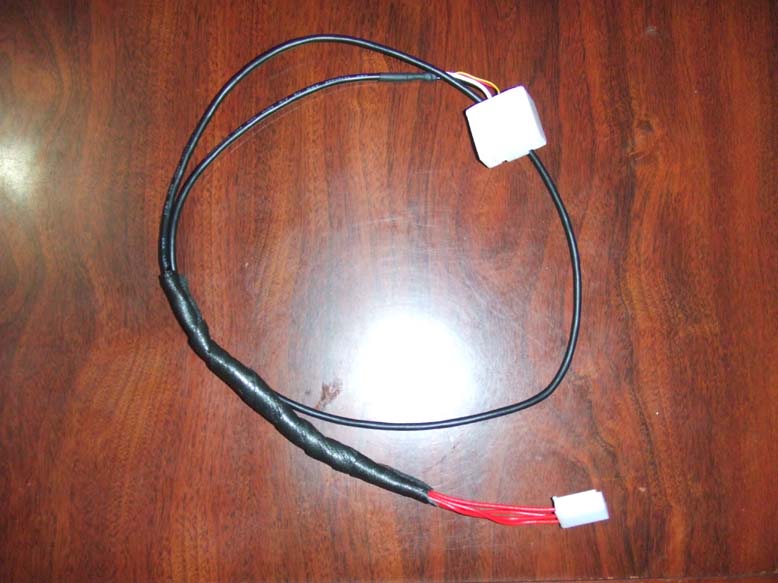

この車両に適応する車内照明は(トレーラー用)室内照明ユニットLAタイプ<0755> ×2、(動力車用)室内照明ユニットLBタイプ<0756> ×1です。

しかしLAタイプが売り切れており1個しか手に入りませんでした。

(6個入りなどは沢山ありましたが車両3両で6個も要らないので)

LAタイプとLBタイプの違いは接点までのスプリングの長さ、タイヤから内部の金属板に電気を伝える集電板と集電スプリングが付属するかどうかです。

新幹線車両は集電スプリングは標準で搭載しているので問題となるのはスプリングの長さくらいです。

スプリングを手で引っ張って少し伸ばせばいけるだろ!と勝手な判断でLAタイプを1個、LBタイプを2個購入しました。

実際にスプリングを伸ばして付けてみると何の問題もありませんでした。

これなら安いLBタイプ3個購入でも良かったです。

※LAタイプが535円、LBタイプが420円で売られていました。

LEDタイプのものは1000円近くします。

実際に走らせて見ると大人的にはLEDの方が蛍光灯っぽくて実物に近いんだろうなと思いましたが

子供は大変満足そうに喜んでいました(笑)

車内照明取り付け前の動画

車内照明取り付け後の動画(少し暗くしてます)

非プラグイン版はここからダウンロード

やっぱり暗くするとかなり雰囲気出ますね~

子供的には今後はよりリアル感を増す為に周りのストラクチャーに力を入れて行きたいと言っておりました。

※子供なので力を入れるとかは言いません!(笑)

「周りの駅とか建物とかが欲しい!」と言ってます。

また子供曰く「増設レールはサンタさんが持って来てくれる」らしいです(笑)

2009/08/18追記

最近は貨物が好きなようです(笑)

貨物は沢山集めないと格好つきませんよね。

子供のお小遣いでは貨物を集めるのも大変です・・・

現在の貨物の動画です(コンテナがもっと増えるといいんですが)

非プラグイン版はここからダウンロード