マルゼンのM870ですが、固定ホップの掛りが非常に弱いため

初速がそれなりに出ていても、飛距離は他の銃に比べ非常に短いです。

そこで固定HOPを最適なHOPまで掛けてやろうというのが、今回の改造の狙いです。

但し、銃や弾の種類によって、ホップの掛り具合は違ってくるので

今回の方法を用いても、その銃にとっての最適なホップとなるとは限りません。

(固定HOPは、そういう銃毎の細かい設定が出来ないのが不便ですね・・・)

まずは、インナーバレルを取り出す必要があります。

下の写真の赤丸部分のプラスネジと延長チューブを止めてる部分を外します。

あとは下の写真の六角芋ネジを外せば、インナーバレルにアクセス出来ます。

インナーバレル自体は、単に刺さってるだけなので引き抜けば取れます。

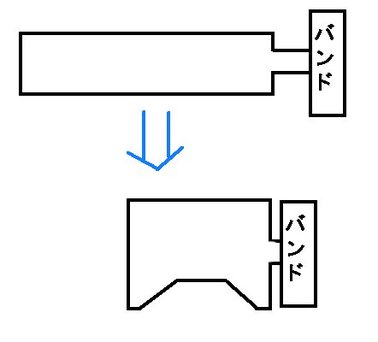

上の画像の右側の、少し太くなっている部分が分かりますでしょうか。

この部分が固定HOPの機構部分になってます。

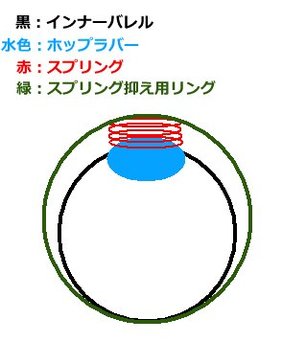

固定HOP部分の断面図が上の図です。

インナーバレルの穴部分にホップラバーが置かれており、その上にスプリングがあります。

そのスプリングを抑えるような形で、インナーバレルより少し大きいサイズのリングを

被せてあり、そのリングが前後に動かないように、インナーバレルにCリングが入れられています。

(説明図には載せてませんが、構成部品にあと一つ小さいワッシャーがあります)

このスプリングを強くすれば、ホップの量は増えると思いますが

元々ついているスプリングは非常に柔らかいので、伸ばしても効果はなさそうですし

同じサイズの固めのスプリングも手元になかったので、何か代わりになるものを探しました。

マルイのホップ機構は非常に優秀なので、マルイの部品でなんか使えないかと思いました。

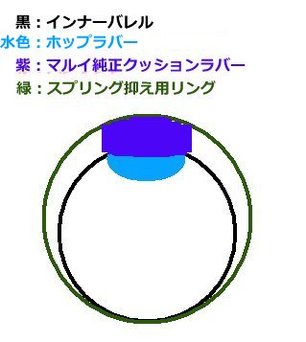

マルイのホップアップパッキン抑えてる、マルイ純正のクッションラバーをそのまま使ったらどうだ!?

と、ホップの構造が全く違うマルイのクッションラバーを試しに装着してみました。

上の図のように、インナーバレルとリングの間に、マルイのクッションラバーを入れます。

クッションラバーをホップラバーの上に置いて指で潰し、その状態でリングをスライドさせて被せます。

(ホップラバーがずれないように注意して押し込みます)

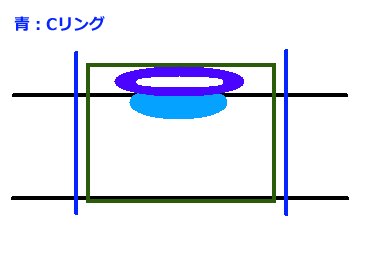

上の図は、最初の方に載せてたインナーバレルの写真と同じ

横方向から見た時の断面図になります。

マルイのクッションラバーに入れ替えた後、インナーバレルを覗いてみると

ホップラバーの突出し量がかなり増えたことが分かります。

正直、鬼ホップになってしまうんじゃないかと思うほど、元の突出し量と差があります。

組み込んだ後日、実際に試射してみたところ、0.2gの1発発射だと

水平よりも少し浮き気味ではあるものの、鬼ホップということはなく

飛距離もノーマルに比べるとよくなってます。

0.2gの3発発射だと、マルゼンの躓きホップ方式ではホップが安定せず

真っ直ぐに飛ぶ弾と、ホップ量調整前と同じようなしょんべん弾が混ざります。

その割合も一定ではなく、全弾割とまともな時もあれば、3発中2発がダメな時もあります。

とはいえ、飛ばない弾でも20Mくらいは飛ぶので、インドアフィールドなら

特に問題にはならないかもしれません。

(ライブカートでアウトドアはないと思うので・・・)

ホップラバーを社外品などに変更すれば、弾道が安定しないのも改善されるかもしれませんが

個人的には、この辺りがマルゼンM870の限界なんじゃないかと思ってます。

これ以上を望むなら、インナーバレルとホップの仕組みを変える必要がありそう・・・

弾数を多めに装填した場合、ホップが強くなったことで、弾詰まりの原因になる可能性は

今のところ否定は出来ません。

(1発、3発で何度か試射してみましたが、今のところ弾が詰まりそうな感じはありませんが)

0.12gを7発とかだと、ホップや飛距離がどうなるのか?

弾詰まりを起こしたりしないか?は、時間がある時にでも試そうと思ってます。

(0.2gで3発を超える装填の予定はないので、7発とかは0.12gのみでしか試す予定なしです)

ホップを強くしたことで、初速が下がったんじゃないかと思い、再度初速を計測。

室温26.5℃、0.2gを1発だけ発射

80m/s~84m/s出てましたので、特に問題はなさそうです。

最後にもう1度書いておきます。

ホップアップ量は、銃や弾による個体差があるので、それぞれに適した

ホップラバーの突出し量や弾を、ご自身で調整しながら見つけ出してください。

追記

なんだかホップが少し弱くなってきた気がしたので、再度分解してみました。

見た目ではホップの突き出し量が変わっているように見えませんが

もう少しホップラバーの突き出し量を増やせないかチャレンジしてみました。

ラバー部分にスペーサーとして使われていると思われるOリングを外してみました。

Oリングを外すと、若干ですがホップの突き出し量が増えるようです。

突き出し量の組み合わせを以下にまとめてみました。

1.ノーマル状態

2.スプリングの上に0.5mm厚のラバー

3.スプリングを取っ払って、スプリングの変わりに、マルイ純正クッションラバーを二つ折りで挿入。

4.Oリングを外して、スプリングの上に0.5mm厚のラバー

上から下に行くにつれて、順に突き出し量が増えて行きます。

ノーマルホップ量

ノーマル+0.5mmラバーホップ量

マルイ純正クッションラバー

Oリング無し+0.5mmラバーホップ量

ホビーショップ琥花堂

¥46,200 (2026/01/02 08:13時点 | 楽天市場調べ)

ポチップ

ポチップ