普通にバイクに乗っているとスプロケットは消耗した時くらいにしか交換しません。

サーキットを走っている人は、コースに合わせてスプロケット交換する人が結構いると思います。

ストレートエンドで5速が吹けきるようにや、特定のコーナーで走りやすくなるようになど、タイムが上がるようにギア比を調整します。

今よりも最高速は伸びなくなるけど加速重視にすることをショート、加速は悪くなるけど最高速重視にすることをロングと言います。

YouTubeのMOTO-ACE Vlogにてスプロケットについて詳しく解説されていますので、興味ある方は見てみることをお勧めします。

CBR600RRのリアタイヤを標準の180/55から180/60に変更したことでタイヤの外径が大きくなりました。

タイヤ1回転あたりに走る距離が増えるので180/60に交換したことでロングになりました。

180/55から180/60に変更するとドリブンスプロケット(リアスプロケット)で約1T(丁)分ロングになります。

純正のドリブンスプロケットが41Tなので約40T相当になったと言えます。

普通に乗ってる分には1T変わっても殆ど分からないと思いますが、そもそもサーキットだとちょっとロング気味だなと感じていたので、更にロングになるのはちょっと嫌だなと思いショートにすることにしました。

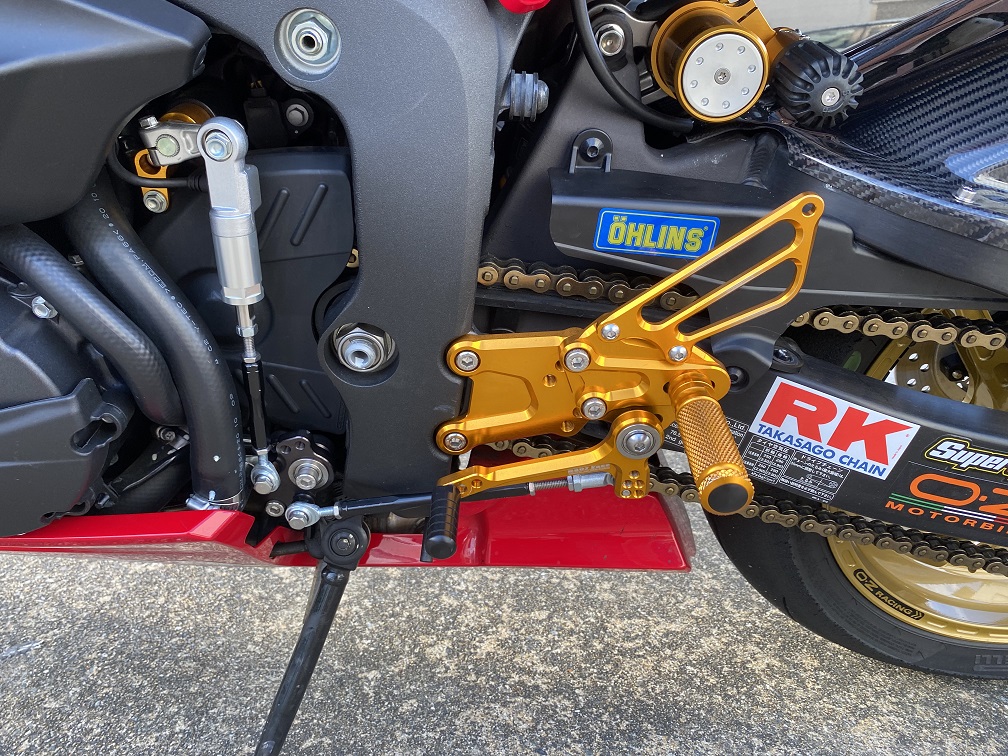

最初はドリブンスプロケットを交換しようと思っていたのですが、私が履いているホイールはOZ RacingのホイールになるのでHONDA用みたいにお店に売ってなかったりします。

更に中がアルミ製で外側がスチール製というハイブリッドなSuperSproxのスプロケットを使っているので尚更入手に時間が掛かったりします。

そして価格もSuperSproxのドリブンスプロケットが約15,000円でSunstarのドライブスプロケットが約5,000円と大きく違います。

とうことで今回はドライブスプロケット(フロントスプロケット)をSunstarのものに交換することにしました。

ドライブスプロケットを1Tショートにすると、ドリブンスプロケット約3T分ショートになります。

つまり

ノーマルスプロケット(180/55):16T – 41T

ノーマルスプロケット(180/60):16T – 40T(41T – タイヤ分1T) ≒ 16T – 40T

今回交換(180/60):15T – 40T(41T – タイヤ分1T) ≒ 16T – 43T

となり、タイヤ含め完全ノーマルからドリブンスプロケットが2T分ショートになったことになります。

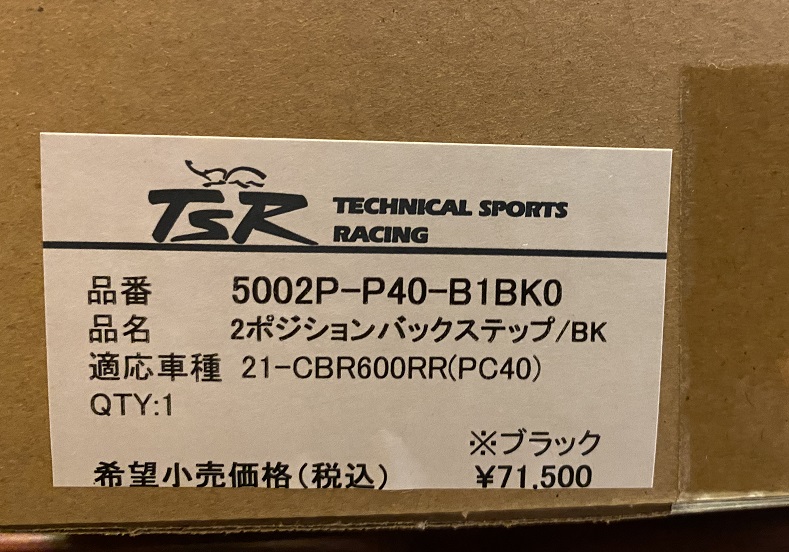

CBR600RRは年式や国内車用、輸入車用、2020年以降(2BL-PC40)でチェーンサイズが違うため、購入するスプロケットを間違わないようにしてください。

純正のチェーンサイズより小さくなる場合はコンバート用になって、スプロケットの左右の厚みが違うものが適合となります。

2BL-PC40はノーマルのチェーンサイズが525で、私が今使っているのも純正と同じ525なのでコンバート用ではなく通常用を購入することとなります。

Sunstarの品番で言うと411になります。

411-15が15Tで411-16が16Tとなります。

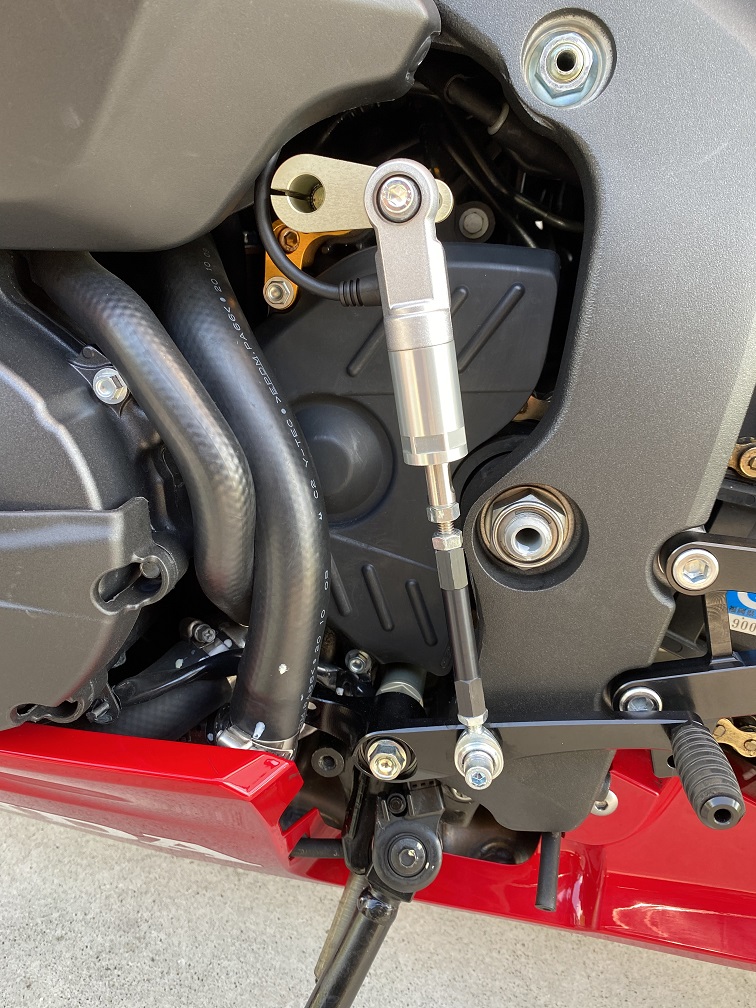

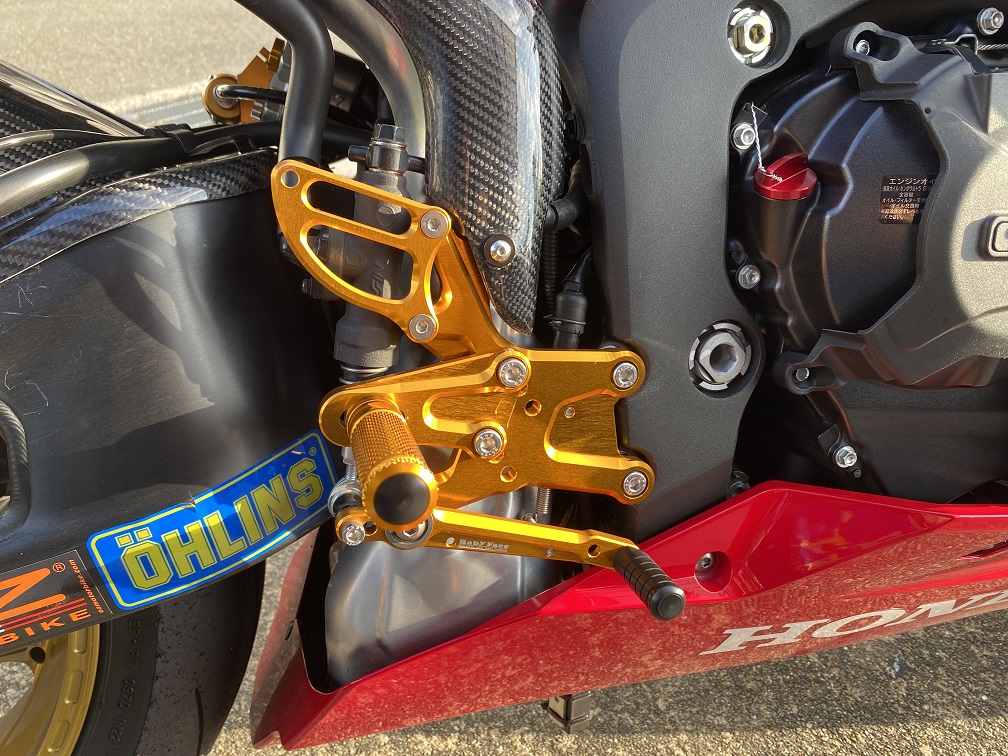

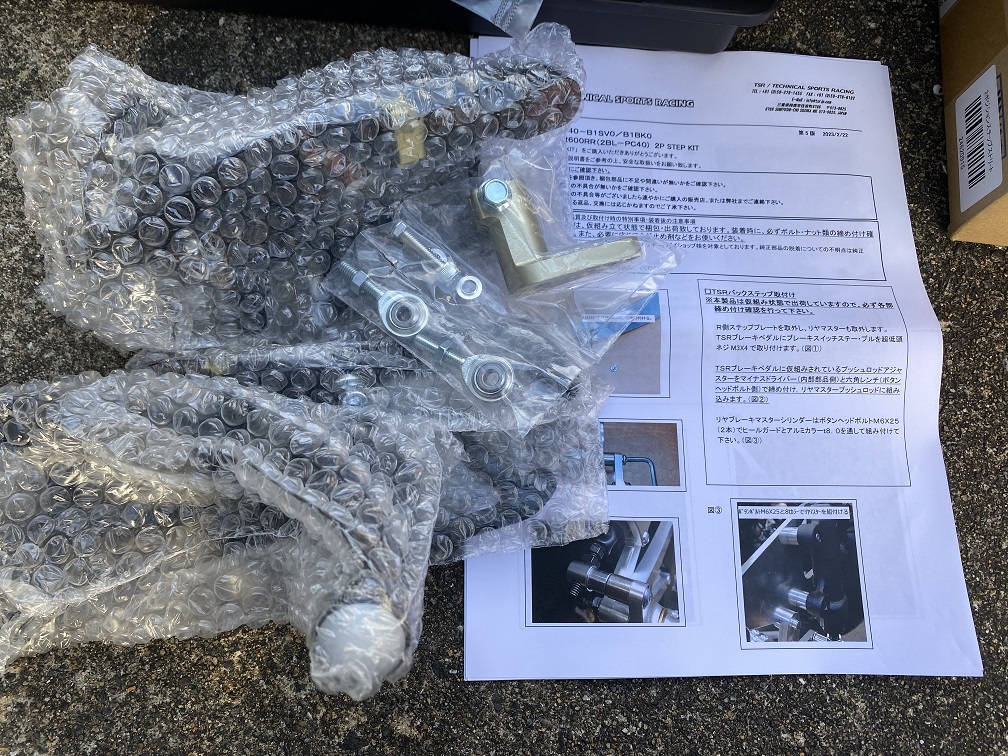

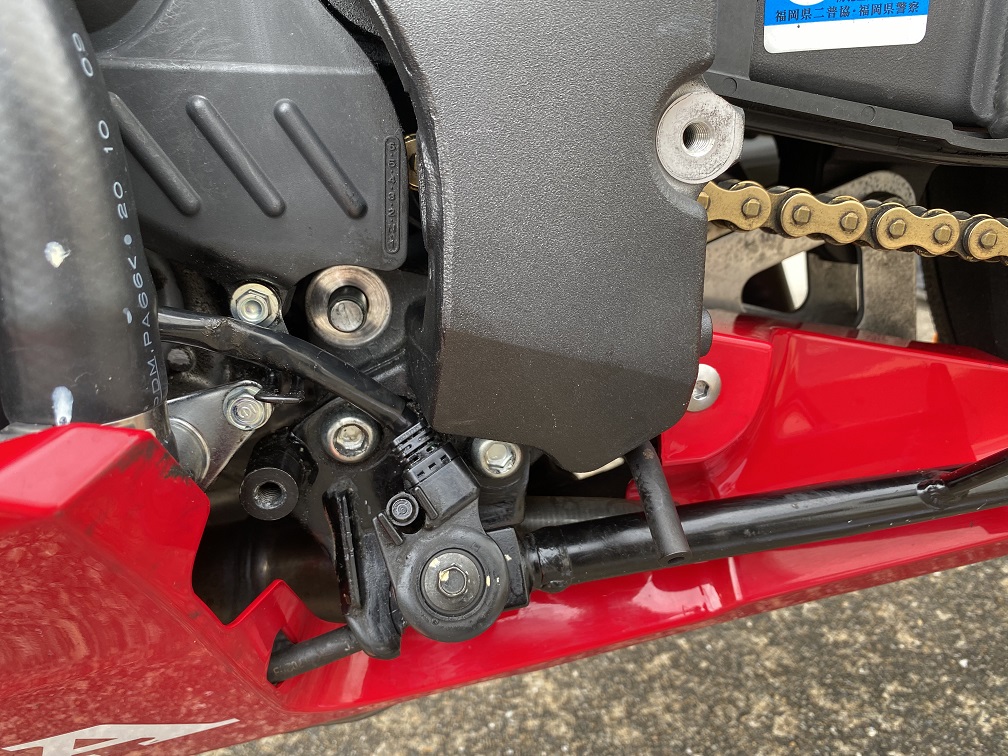

まずはドライブスプロケットを取り外すためにカバーを取り外します。

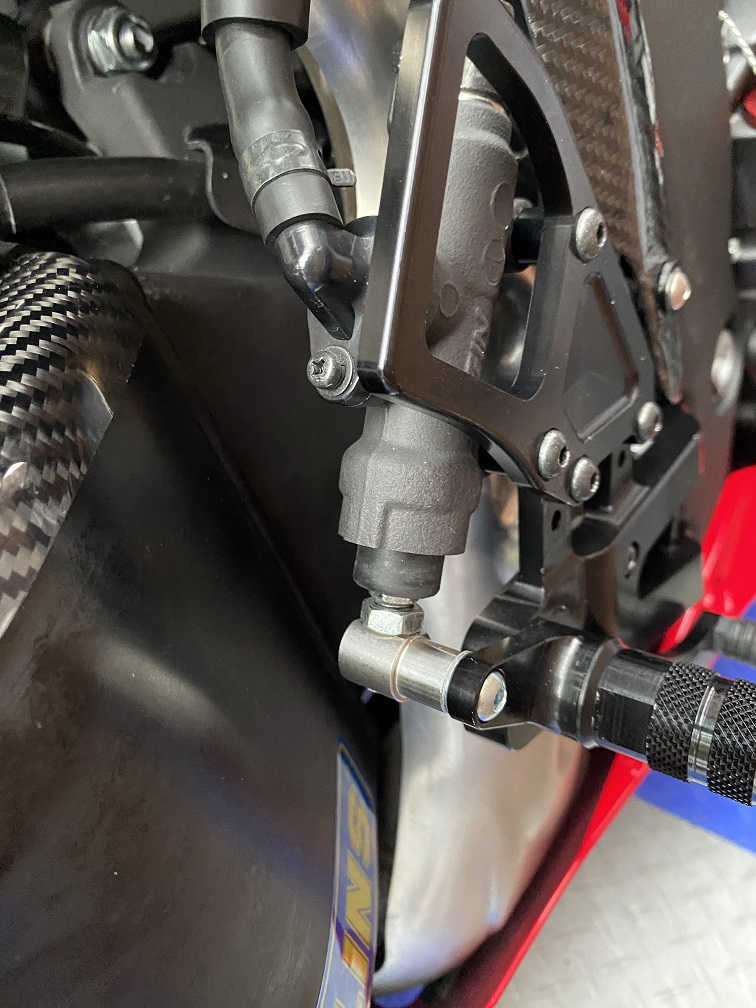

カバーを取り外すにはシフトロッドやゴムホースなどを横にどける必要があります。

カバー自体は上下の2本のボルトで止まっています。

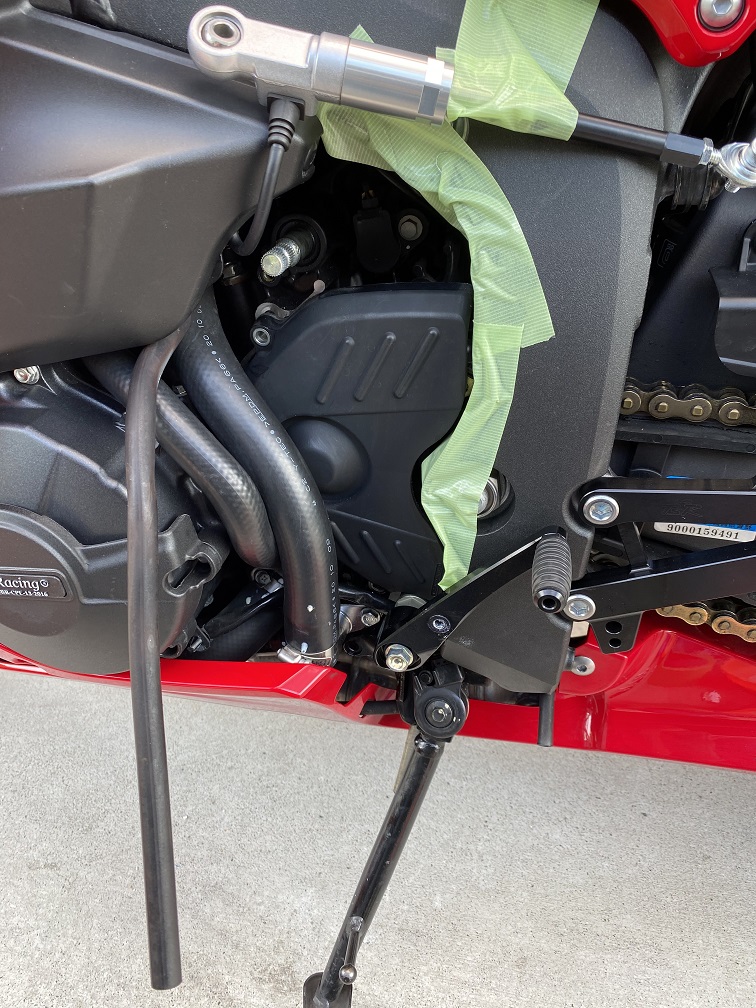

チェーンルブが飛び散る箇所なので油と埃まみれで凄く汚いです。

こういう時くらいしか清掃する機会がないのでパーツクリーナーで綺麗にしておきます。

カバーと外したら早速ドライブスプロケットを止めている14mmのボルトを外します。

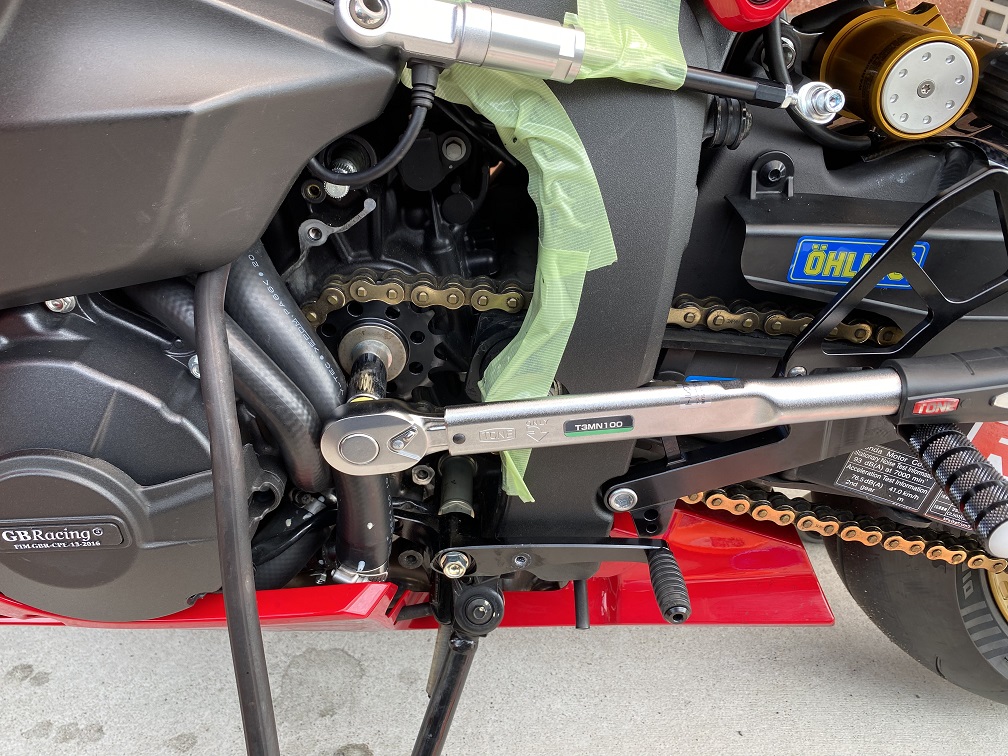

エアインパクトを使用するとチェーンが動かないように抑えておく必要すらなく一発で外れます。

こういう時はインパクトが非常に便利です。

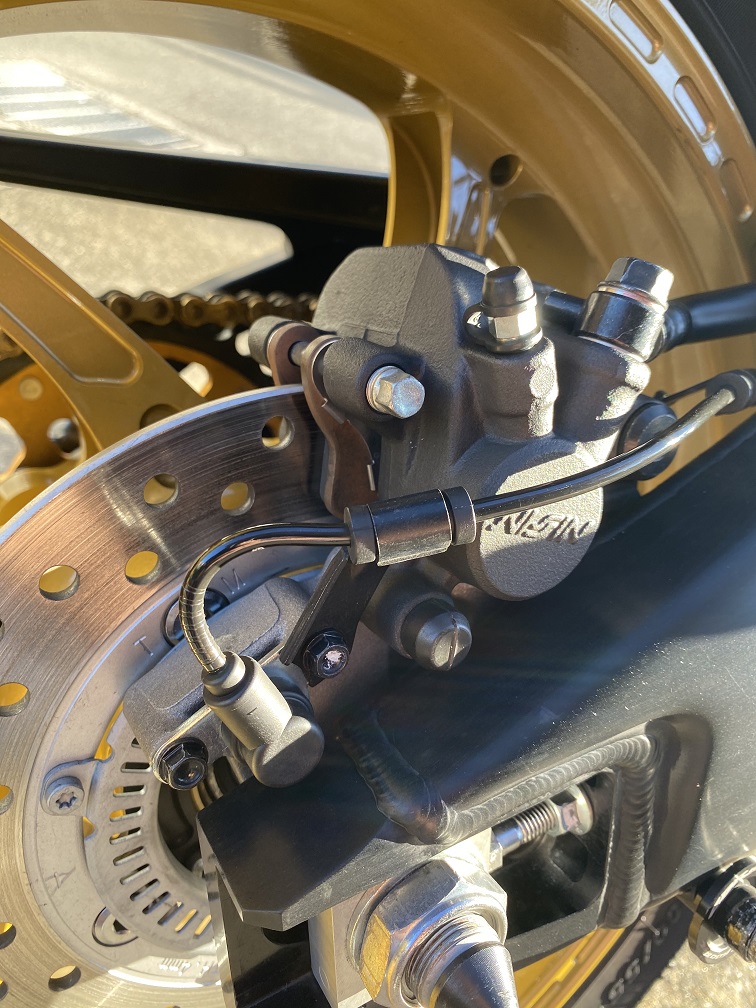

ドライブスプロケットのボルトを抜いてもチェンを緩めないとスプロケットは外れないのでチェーンを緩めます。

リアのアクスルシャフトのナットを緩めてタイヤを前に押してチェンを緩めます。

チェーンが緩んだらドライブスプロケットが取り外せるようになるので取り外します。

純正は防音用のゴムが付いています。

Sunstarのものは軽量化ために肉抜きしてあります。

ちなみに411-15はコンバート用ではないので、左右(裏表)がないのでどちら側を向けて取り付けても同じです。

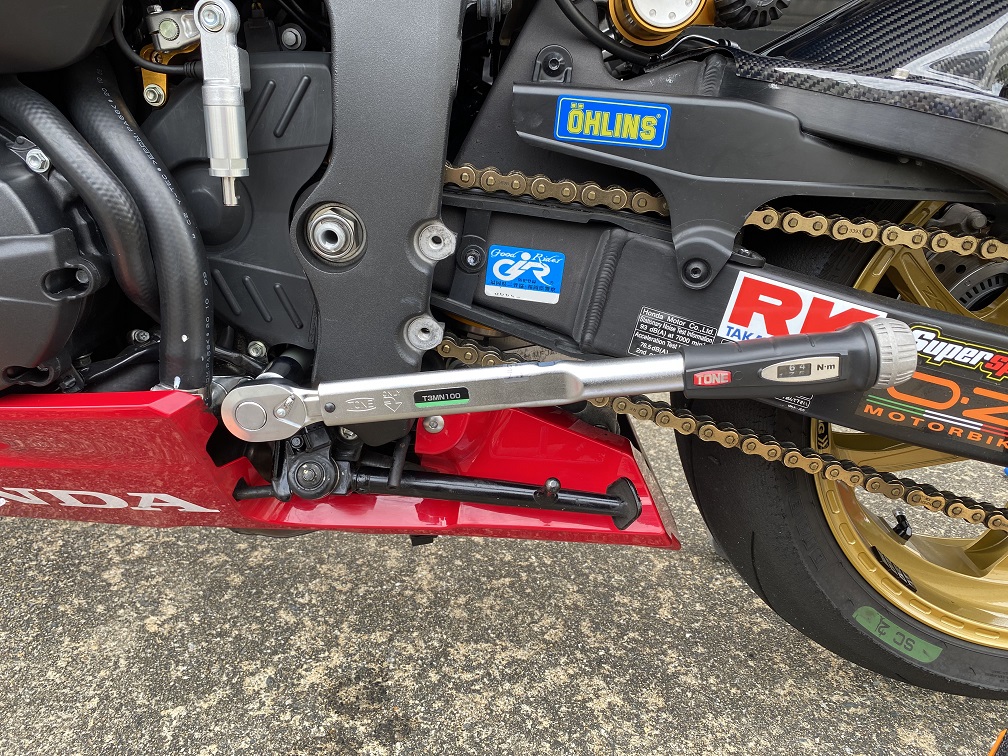

ドライブスプロケットを取り付けたらチェーンを張って、リアブレーキを踏んでチェーンが動かないようにしてからトルクレンチでボルトを締めます。

トルクは54N・mです。

チェーンを適正な遊びになるように張って、カバーを取り付けてシフトロッドを戻せば交換完了です。

ドライブスプロケットは外から見えないので、交換しているのが全く分かりません。

リア2T分ショートになったことでサーキットで多少走りやすくなっていればいいのですが。

¥4,550 (2024/01/28 01:29時点 | Yahooショッピング調べ)

ポチップ

ポチップ