サーキットを走る時に使用しているプロダクションタイヤ(ハイグリップタイヤ)は、タイヤウォーマーで温めて使用する前提で作られています。

溝はあるものの雨の事は基本的に考えられていません。

雨の日にプロダクションタイヤで走るのはリスクが大きく、サーキットに行って雨が降った時は基本走らないという選択肢を取っていました。

せっかくサーキットまで足を運んだのに何もせずに帰るのはもったいない!

ということでレインタイヤを用意することにしました。

CBR250RR用のレインタイヤとしてダンロップの KR189(フロント)と KR389(リア)を購入することに。

ただ新品は高い、凄く高い!

なので某オークションにて「ドリームカップの決勝のみ使用」で製造年が新しめの中古を購入しました。

(練習用には十分だと思います)

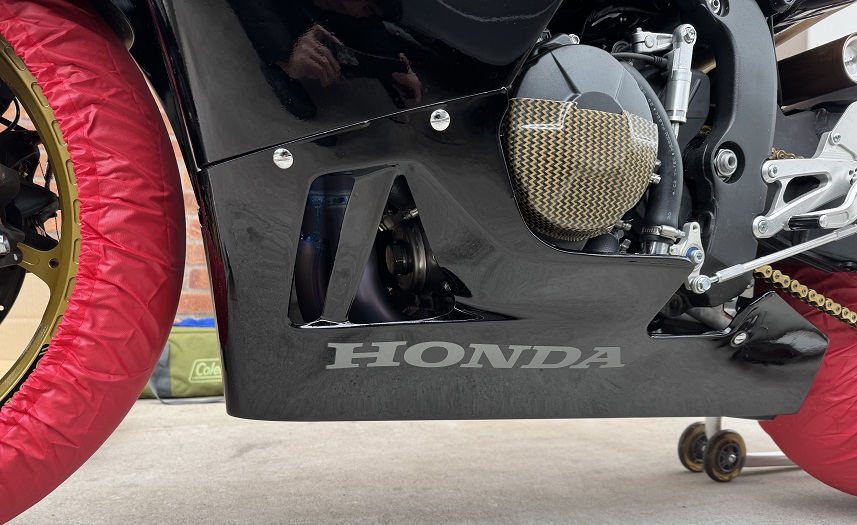

ホイールも中古を探していましたが、なかなかいいものにタイミングよく出会えず、安く売りに出ていたインドネシア仕様のホンダ純正ホイールの新品を購入しました。

MC51のホイールはABS用とそうでないものがあり、下の写真の赤丸の部分のようにパルサーリング用のネジ穴があるのがABS用です。

近年はバイクも電子化が進んでおり、レース車両のようにABSがないものでもタイヤの回転数を検知するためにパルサーリングがあります。

MC51も2024モデルはトラコンが付いたので、仮にABSがなくてもパルサーリングは必要となるはずです。

インドネシア仕様のホイールなのでJWLマークはありませんが、ホンダ純正ですし、サーキットでしか使用しないので問題なしです。

エアーバルブをゴム製からアルミ製に交換します。

ストレートタイプではなくL型にすることで空気を入れるのが凄く楽になります。

ゲイルスピードのΦ11.5(純正ホイール対応)のエアバルブを購入。

ホイールの色に合わせてゴールドにしましたが、色合いは結構違うので黒やシルバーでもよかったかな(笑)

ホールとレインタイヤを購入したので、タイヤをホイールへ組み込まなければならないのですが、若いころ力任せにタイヤ交換をしてアルミホイールを曲げたことがあり、その時から手組によるホイール交換はやらなくなりました。

タイヤチェンジャーがあれば自分でタイヤ交換をやるのですが、自宅にタイヤチェンジャーを置くスペースもないため、自分でタイヤ交換をしなくなってからはバイク屋さんや用品店でタイヤ交換をお願いしていました。

タイヤを購入したお店でのタイヤ交換ではなく、他のところで購入したタイヤをバイク屋さんや用品店に持ち込んでタイヤ交換をお願いすると、持ち込み工賃として通常のタイヤ交換の倍くらいの金額を取られることが多いです。

ネットでタイヤを買えばタイヤは安いが工賃は高い。

バイク屋さんで両方お願いすれば工賃は安いけどタイヤが高い。

結局のところ、自分でタイヤ交換をしない限りはトータルで安く済ませることは難しいです。

2~3年に1回しかタイヤ交換しないのであればそれでも問題ないのですが、私のように年に5セットとかタイヤ交換すると工賃だけでも馬鹿になりません…

今回は中古タイヤなので持ち込み工賃を取られますし、そもそも年間通すと結構な数のタイヤ交換を行うため、今回から久しぶりに自分で手組でタイヤを装着することにしました。

手組でタイヤ交換ををするには、揃えなければならない道具がいくつかあります。

絶対に必要なのがビードブレーカーとタイヤレバー、ビードワックスでしょうか。

ホイールへの傷を気にしなければ、揃える道具はこれだけでもタイヤ交換は可能です。

ホイールへの傷を気にするのであれば、他にも揃えなければならない道具があります。

私はできるだけホイールに傷を付けたくないので、傷を付けないための道具も購入しました。

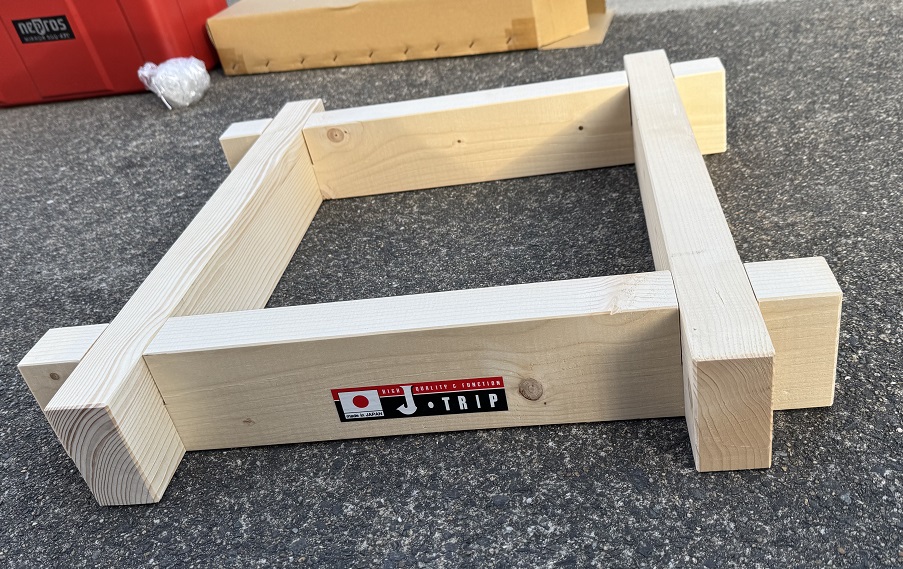

まずはホールの下に敷く木枠です。

単なる木枠なので自分で作る人が多いですが、木材を買いに行って作るのも面倒だったのでJTripが出している木枠を購入しました(笑)

JTripのステッカーが貼られているものの、単なる木枠なので自分で作れる人は自分で作りましょう!

他にもホイールに傷を付けないために、リムプロテクターが必要となります。

タイヤ交換のための道具が揃ったのでタイヤ交換を行います。

ただ、冬はタイヤが固くなっているためタイヤ交換の難易度が上がるので、タイヤ交換を楽にするためにタイヤウォーマーでタイヤを温めてからタイヤ交換を行いました。

タイヤを組み込んだ後でタイヤとホイールのローテーション(回転方向の矢印)が合ってないとやり直しとなるため、組み込む前にローテーションが合ってるかを十分に確認します。

私が購入した純正ホイールにはローテーションの矢印がなかったので、間違えないようにペンで矢印を書いておきました。

ホイールとタイヤの回転方向が合っているか確認して組み込み開始。

(今回は新品ホイールなのでタイヤの取り外しがありません)

ホイールのくぼみ部分にタイヤのビード部分を入れないとタイヤレバーを使っても固くてタイヤが嵌らないので、しっかりホイールのくぼみ部分にタイヤを入れてからタイヤレバーを使ってビードをはめていきます。

膝を使ってビード部分がくぼみから出てこないようにすることが多いですが、タイヤレバーに気を取られているとビード部分が上がってくるため、膝ではなく「メタルバークランプ」を使ってタイヤをくぼみに保持する方法を試してみました。

メタルバークランプを使っても完全に膝を使わずにできるわけではありませんが、ないよりはあった方がずいぶん楽にビード部分を保持出来ました。

ビード部分をホイールのくぼみ部分にしっかりと保持できていれば、フロント、リア共に特に硬いということもなくタイヤをセットすることができました。

ホイールにタイヤを取り付けたらエアーコンプレッサーで空気を入れてビードを上げます。

ビードが上がる時の「パンッ」って音は何度聞いてもビクッとします(笑)

コンプレッサーを持ってない人は、ガソリンスタンドなどで借りる必要があると思います。

コンプレッサーはタイヤ交換の際の必須アイテムに近いので、持っていることを前提で記事を書いてます。

フロントは虫ゴム外してエアダスターで直接噴射しないとビードが上がらなかったのですが、リアは虫ゴム付けたままで上がりました。

ディスクローターはサンスターのプレミアムレーシングに交換した際に取り外した純正を持っていたので、取っておいた純正ディスクローターを使用。

パルサーリングは予備を持っていなかったので、ディスクローターのボルト類と一緒に純正部品を注文。

ホイールにディスクローターとパルサーリングまで取り付けたので、ドライタイヤと交換する際は、左右のカラーとスプロケットをハブごと取り外してレイン用のホイールに移動させればサクッとドライからレインへ交換が可能となりました。

最後にホイールバランスを取って作業終了です。

サーキット走行のみならホイールバランス要らないよ派も結構いるようですが、MotoGPでもホイールバランスを取ったりしてるみたいですし、全く意味がないこともないだろうという思いからバランス取りを行ってます。

ベアリングとシャフトのみのホイールバランサーが安く売ってたので、それを購入してメンテナンススタンド上にベアリング部分を載せて使用しました。

しっかりと場所決めをしてベアリング部分を置かないと、ホイールごとシャフトが落ちてしまうので注意が必要です。

本来であればもっと安定したものの上に載せてやるべきだと思いますが、気を付けてそっとやればメンテナンススタンド上でも大丈夫でした。

バランスを取るにはバランスウェイトも必要なので、今後も考えてストレートから出てるバイク用のウェイトを2セットほど購入しておきました。

タイヤバランサーでホイールバランスを取り終えたら全て作業終了です。

タイヤ交換の道具を色々と買い揃えましたが、それでもタイヤ交換を2回お店にお願いするくらいの金額で全て揃います(エアコンプレッサーを除く)

タイヤの価格がどんどん高騰しているので、タイヤをできるだけ安く手に入れて、交換は自分で手組でやるというスタイルがトータルで一番安くすみます。

多少面倒ではありますが、慣れればそんなに難しい作業でもないので、タイヤ交換代に苦労している方は手組を検討してみてはいかがでしょうか。

最後にタイヤの劣化を防ぐためにストレッチフィルム(ラップでも可)を巻いてタイヤ保護カバー「まもる君」で保護して使用するまで保管します。

タイヤは紫外線に弱いので、とにかく日なたを避けて暗所保管を!