サーキットでタイムを計測するにはいくつかの方法があります。

その1.オーソドックスな磁気バーを読み取る方法。

サーキットに埋め込まれている磁気を検知してラップタイマーで計測する方法です。

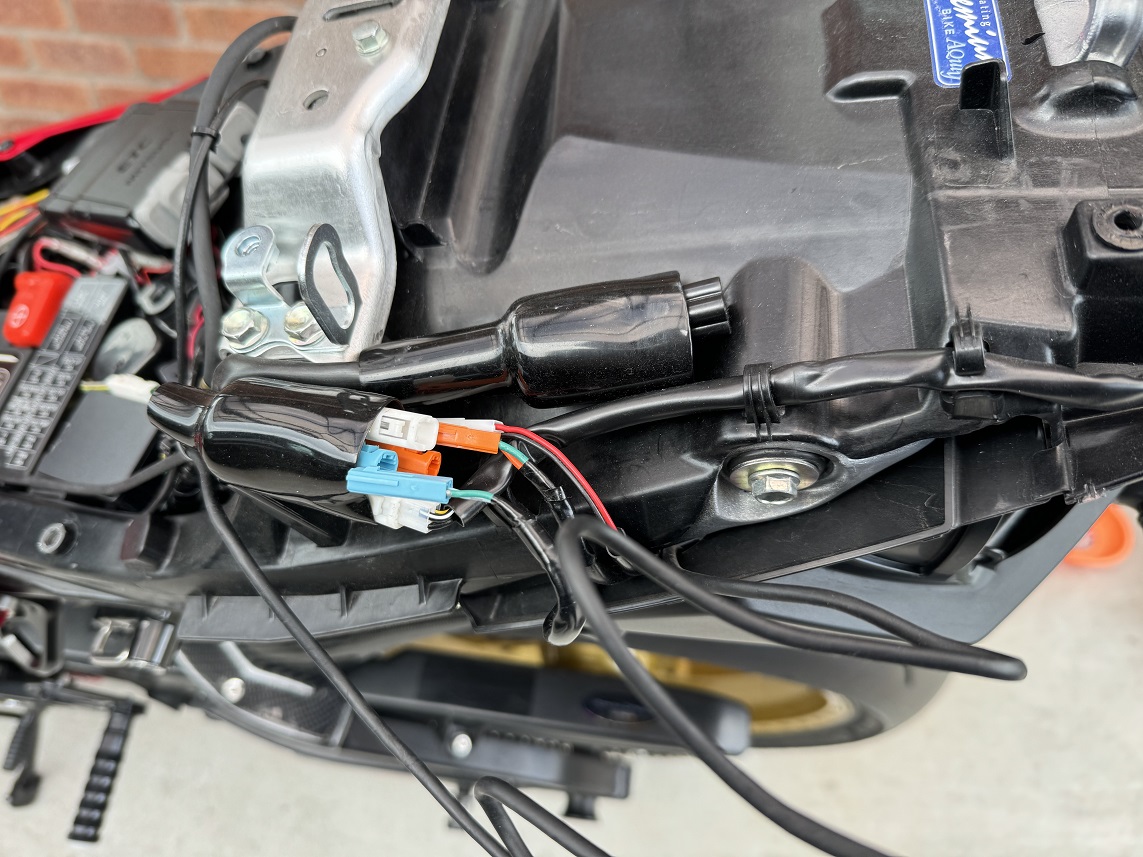

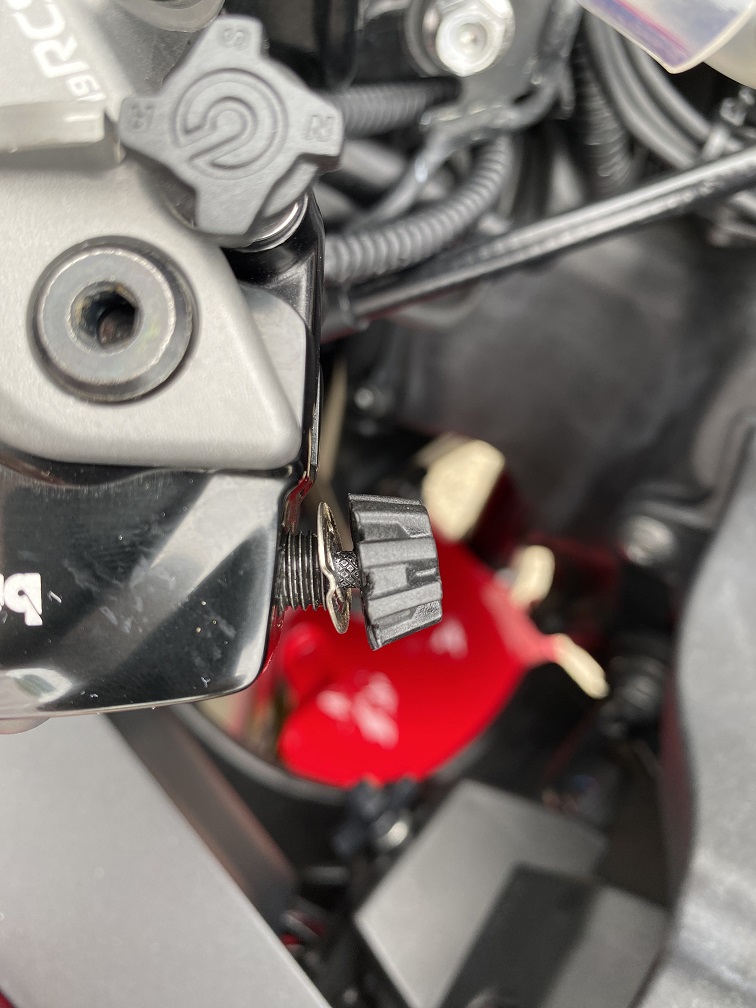

車体に磁気センサーを取り付けなければならいのと、稀に磁気バーが埋め込まれていない(反応しない)サーキットがあることです。

私のCBR600RRには既に磁気センサーが取り付けらています。

’21 CBR600RRの純正ラップタイマー機能を自動化する

その2.GPSラップタイマーで計測する方法。

GPSの情報を拾ってラップ計測する方法です。

主要なサーキットのデータが入っているので勝手に検知してくれて手間いらず。

磁気センサーを車体に取り付ける必要もありません。

更に走行中の緯度経度や加速度を計測し続けているので後から自分の走りを解析することもできます。

GPSなので若干の誤差が出ますが、素人の走りで気にする程度の誤差ではないと思います。

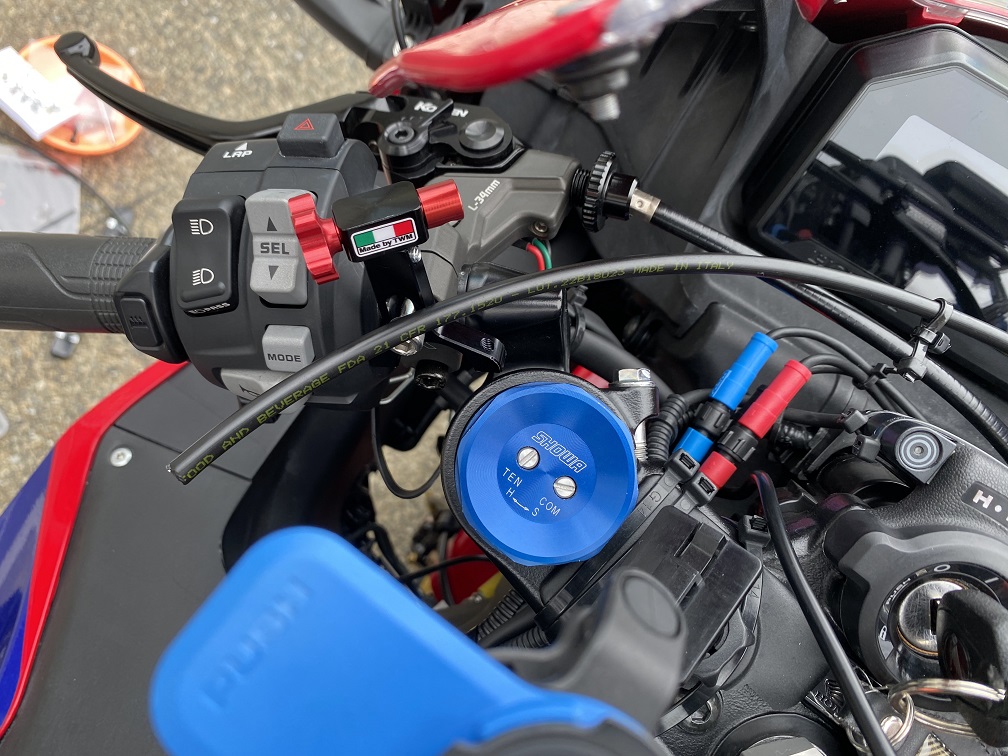

私のCBR600RRでも既に使用中です。

GPSラップタイマー QSTARZ LT-8000GT

その3.MYLAPSで計測する方法。

レースなどで使用されいるサーキットが管理しているタイム計測機です。

主要サーキットでは使用しているところが多いと思います。

レースの際はエントリーするとMYLAPSのトランスポンダーという車両に取り付ける機器が貸し出されてタイム等が管理されます。

通常のスポーツ走行などでも有料で貸し出してくれるサーキットも多いと思います。

最大のメリットはサーキットの公式タイムになるということです。

今はこのトランスポンダーを個人で購入することが可能です。

九州のサーキット SPA直入では磁気センサーが反応しないため、赤外線タイプかGPSかMYLAPSでの計測になります。

レンタルすると1回1,000円ですが、HSR九州やオートポリスでも使用可能なので購入することにしました。

購入には7万円以上する完全買い取りと、期間で課金するサブスクタイプがあります。

長い目で見れば買取の方が安いと思いますが、サブスクはトランスポンダー壊れてもサブスク期間中は保証が効きますので悪い選択ではないと思います。

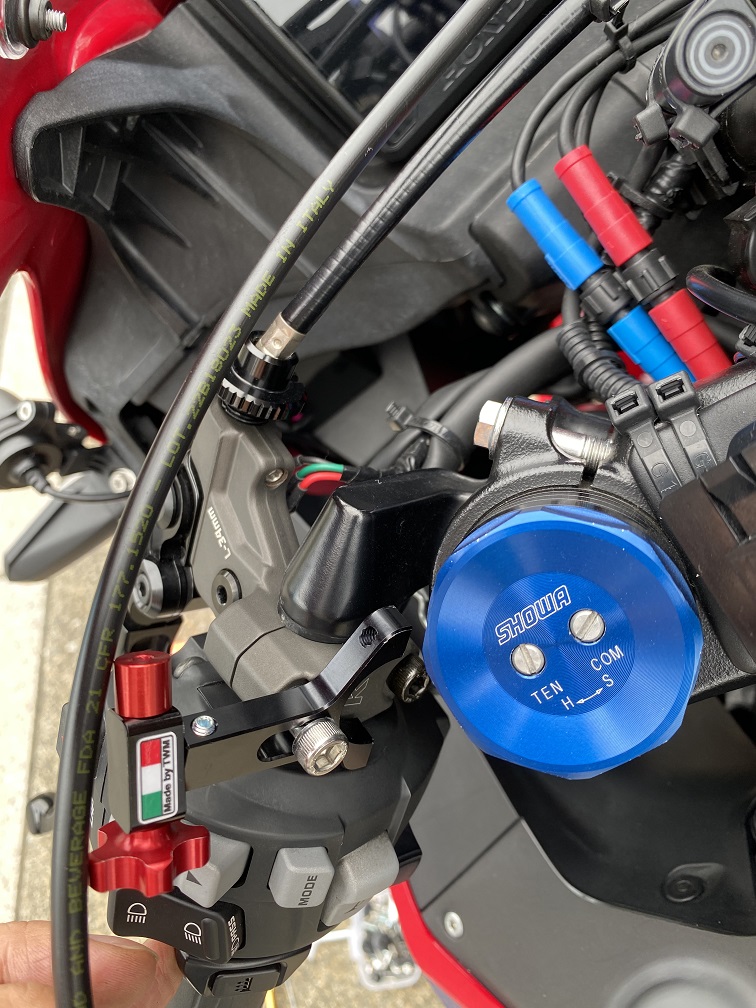

今回、私は2年間のサブスクでトランスポンダーを購入しました。

2年サブスクの購入で2万6千円くらいです。

期限が切れる時にサブスクだけの購入もできます。

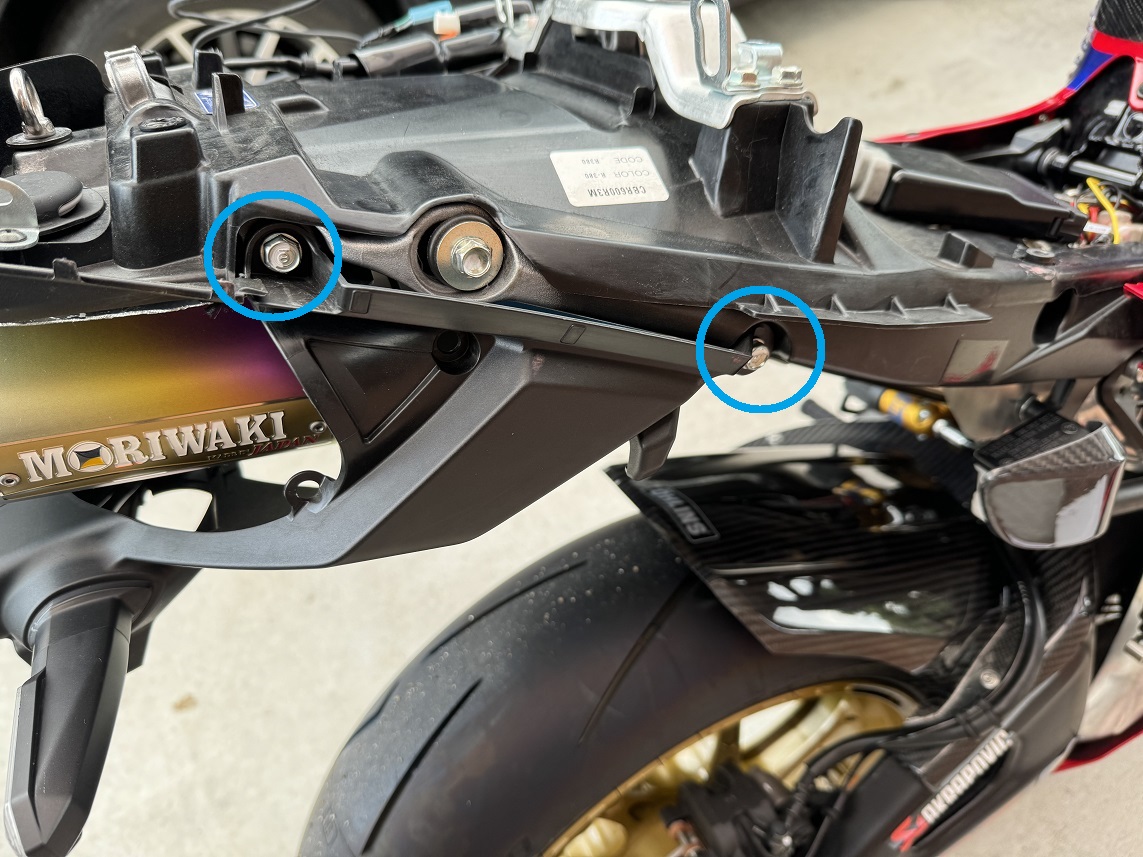

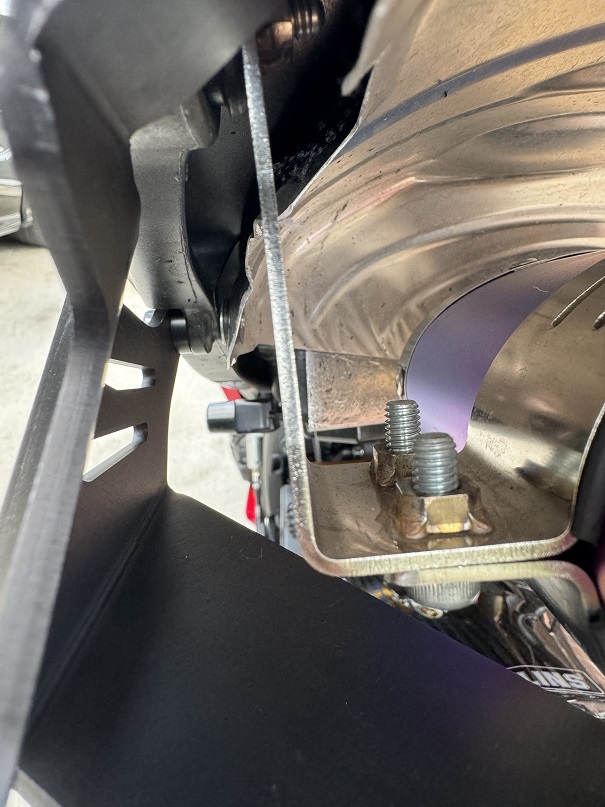

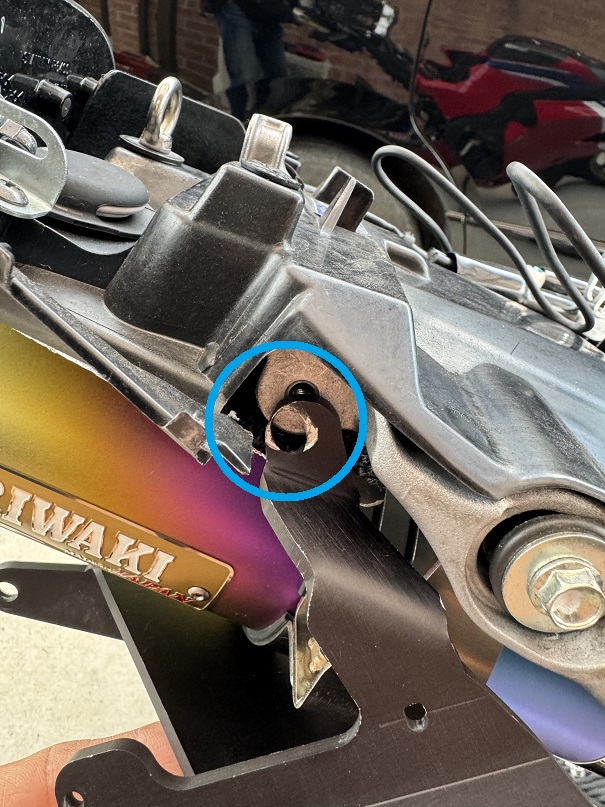

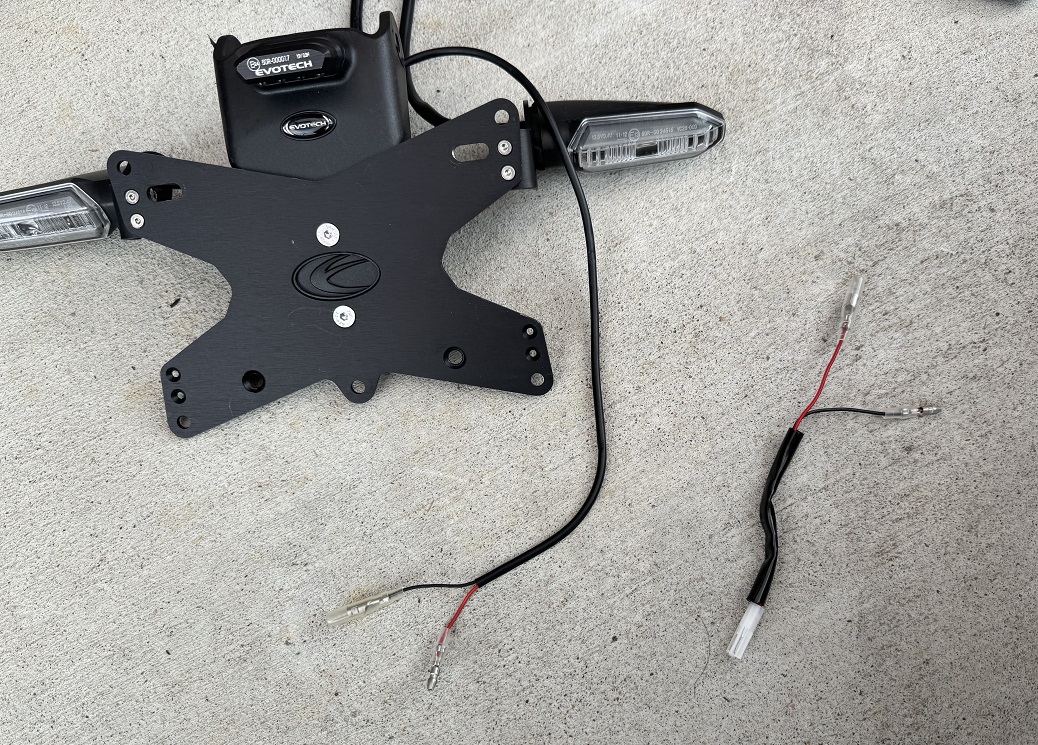

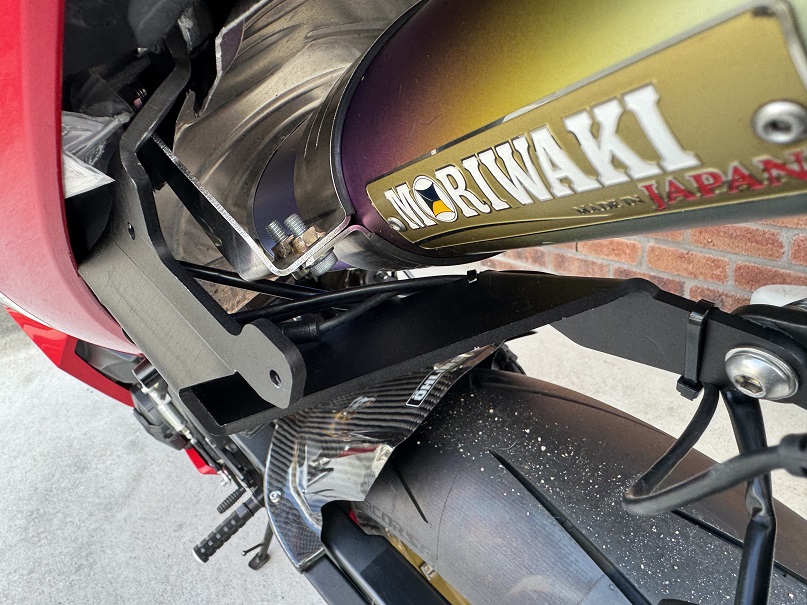

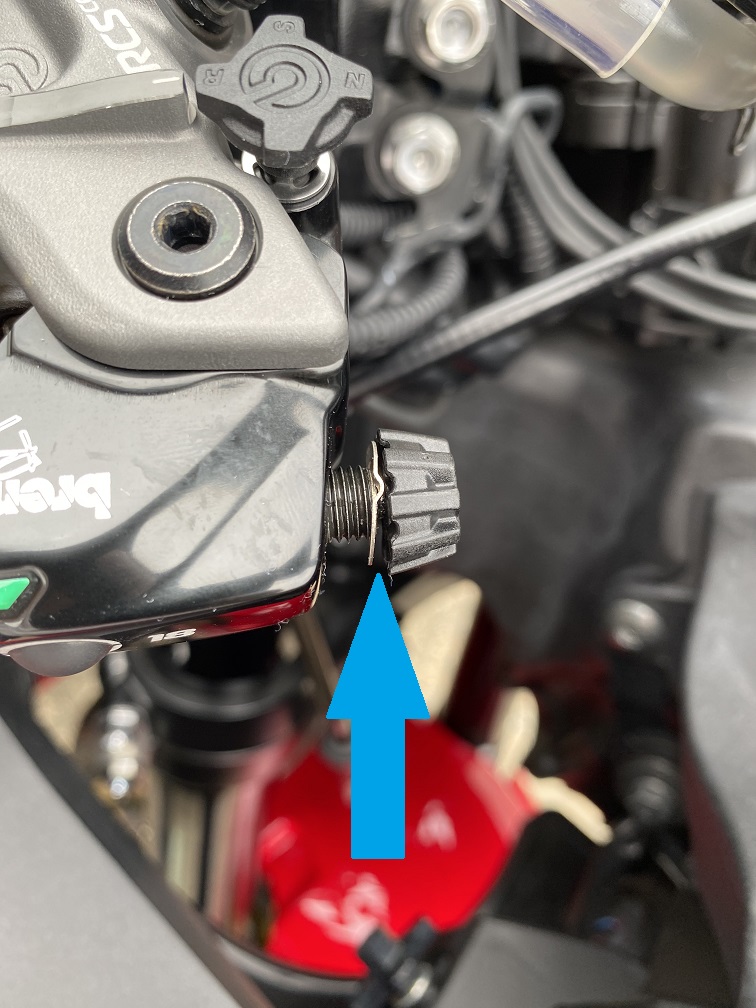

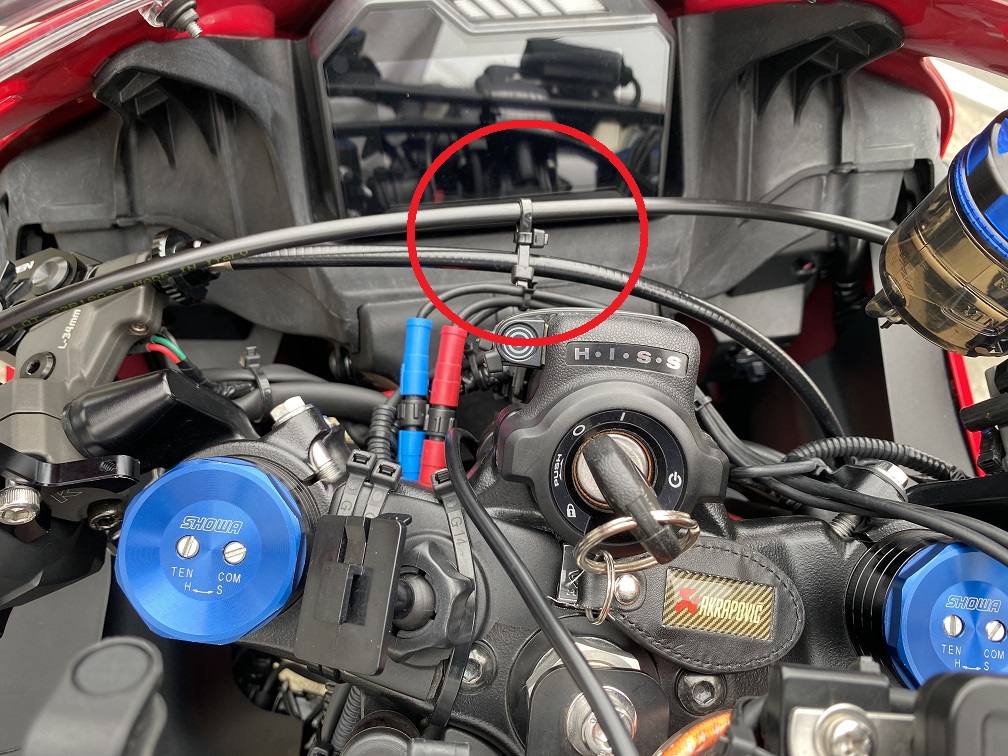

充電して車両に取り付けるだけです。

スマホの専用アプリでいつでもタイムが確認できます。

月1以上のペースでサーキットを走る人はレンタルするより購入した方がお得だと思います。

私としては、借り物だとどうしても気を使うので購入した感じです。

仮にどこかに飛んで行って紛失しても失うのはサブスク料金だけで済みますしね。