※この内容の改造を行うには、端末のroot権限を取得する必要があります。

SC-04Eの最新ファーム(SC04EOMUFNI3)で動作を確認しています。-------------------- Android5.0.1 Lollipop でもWifiでのテザリングが可能でした。 GALAXY S4 SC-04EでMVNO SIM使用時にテザリングを有効にする(Android5.0.1 Lollipop版) --------------------

まずは準備から。

APK-Multi-Toolをダウンロードします。

APK-Multi-Toolの使い方は、以下のサイトが参考になります。

コマンドプロンプトからADB接続で以下のコマンドを実行しframework-res.apk をPCにコピーします。

cd <framework-res.apk ファイルをコピーしたいフォルダのパス>

では早速始めます。

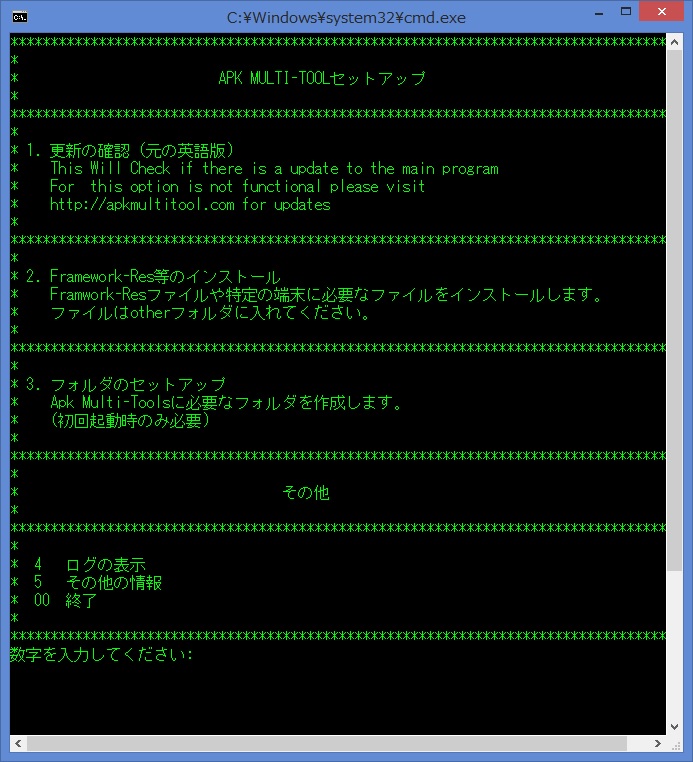

APK-Multi-Tool/Setup.bat を実行します。

画面が起動したら「3」を選択し「Enter」

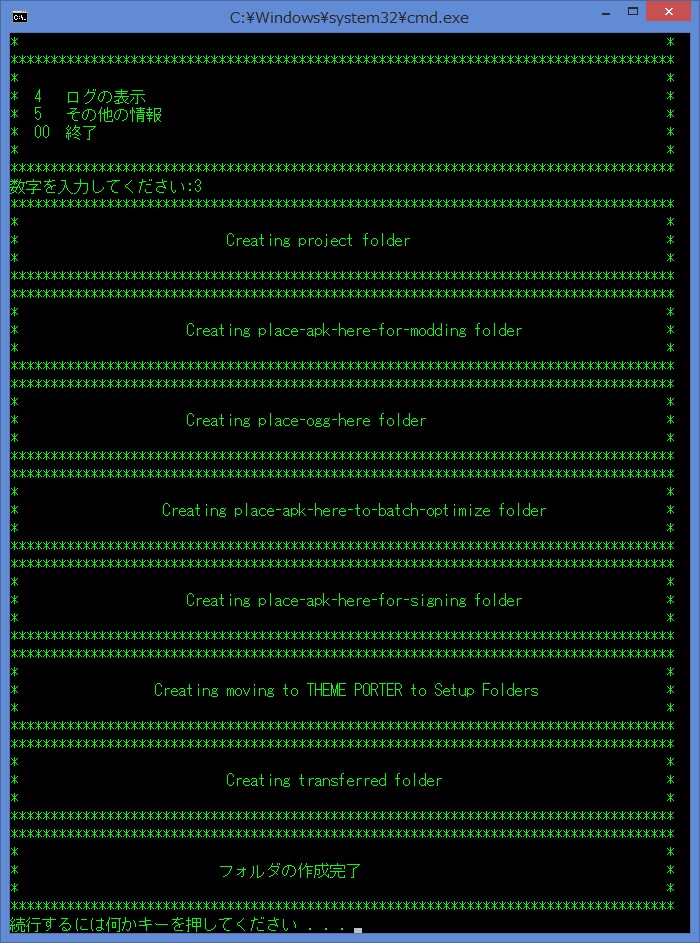

必要なフォルダが作成されたら、何かキーを押して元の画面に戻ります。framework-res.apk を以下の2つのフォルダにコピーします。APK-Multi-Tool/other APK-Multi-Tool/place-apk-here-for-modding

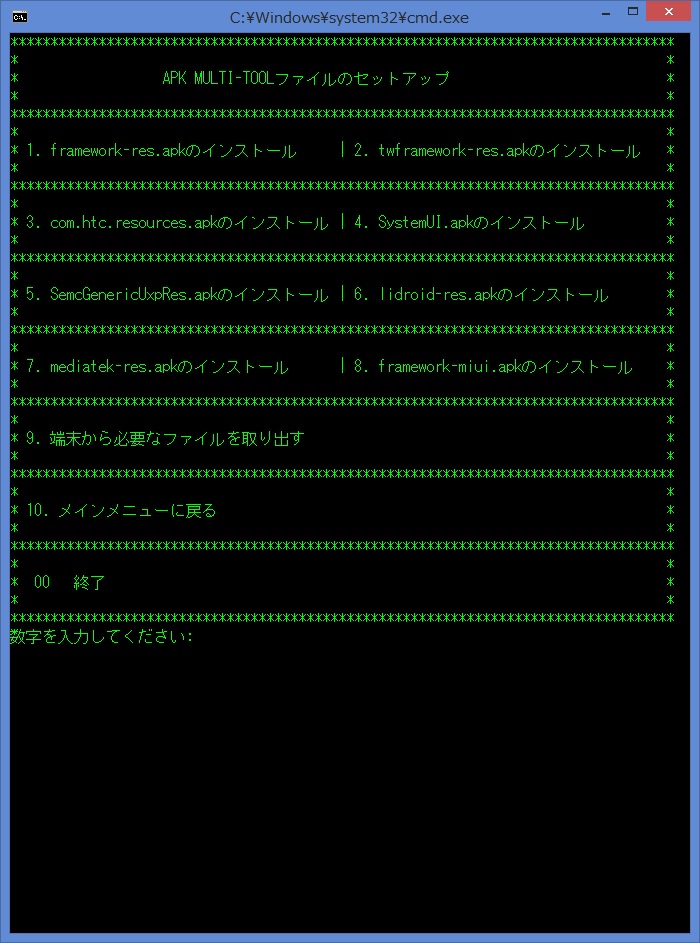

下の画面が表示されるので「1」を選択し「Enter」

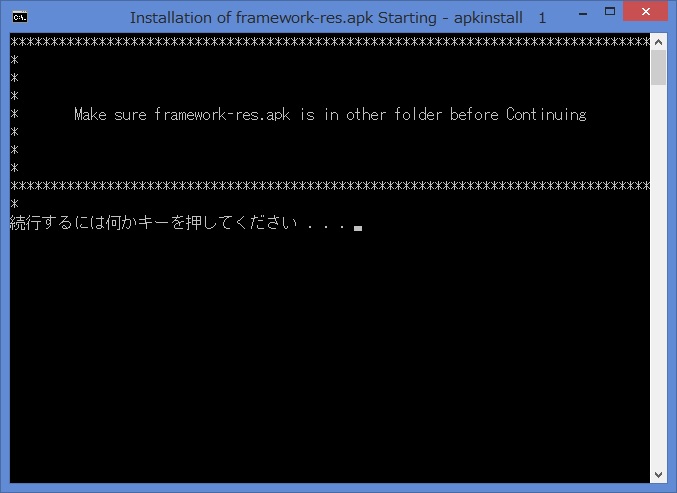

別画面が表示されるので画面に従い何かキーを押してください。

I: Framework installed to: ~ と表示されたら成功していますので、別ポップした画面を閉じます。

元の画面に戻って「00」を選択し「Enter」して一旦終了します。

次のステップに進みます。

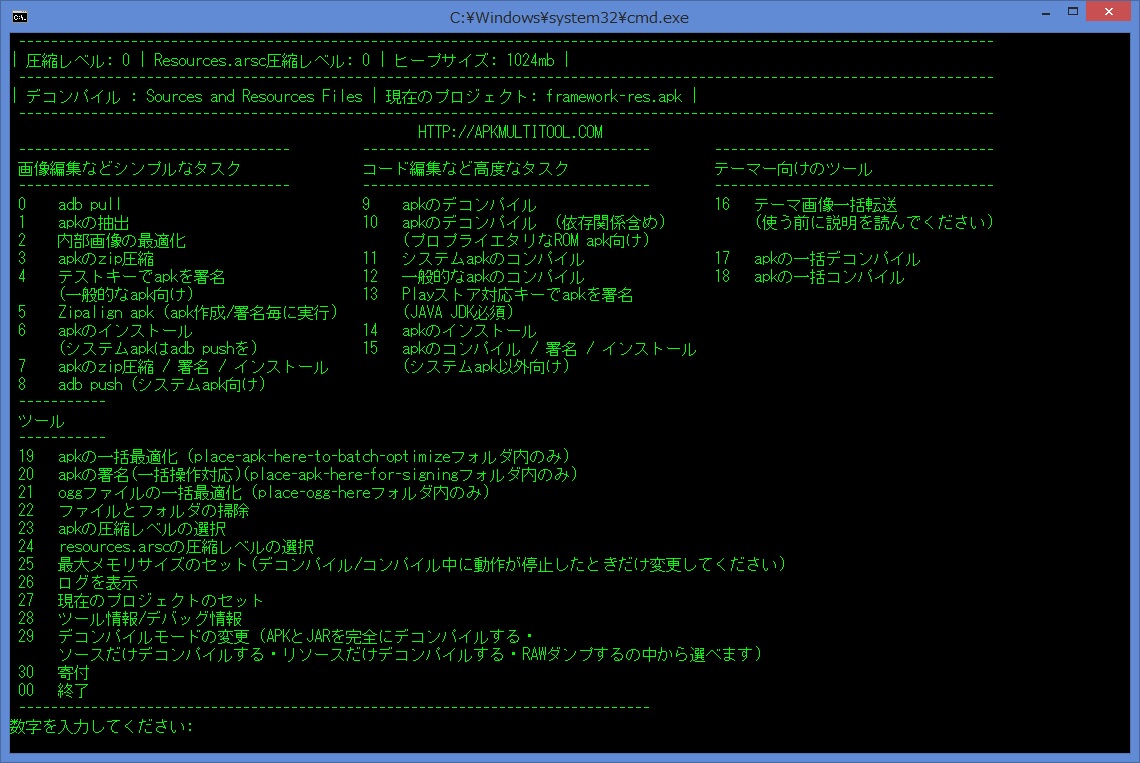

APK-Multi-Tool/Script.bat を実行します。

圧縮レベルを入力してください(0-9) : と表示されたら「0」を選択し「Enter」

数字を入力してください: という表示に戻るので「27」を選択し「Enter」

現在のプロジェクトとしてセットするファイルを選んでください。

数字を入力してください:

これでデコンパイルが開始されます。

デコンパイルが完了すると以下のメッセージが表示されるのでYを押してフォルダを開きます。

framework-res.apk のデコンパイルが完了しました。projects\framework-res.apkフォルダを開きますか?

フォルダAPK-Multi-Tool/ojects/framework-res.apk が開くので

APK-Multi-Tool\projects\framework-res.apk\res\values\strings.xml

strings.xml をメモ帳やエディターで開きます。

開いたら以下の行を検索します。

docomo_hotspot,dcmtrg.ne.jp,,,,,,,,,440,10,,default,supl

上の行を自分が使用してるSIMのAPNに書き換えます。

1.OCNモバイルONEの場合ocn_one,lte-d.ocn.ne.jp,,,mobileid@ocn,mobile,,,,,440,10,3,*

2.IIJmioの場合IIJmio,iijmio.jp,,,mio@iij,iij,,,,,440,10,3,*

他のAPNの場合は、以下の内容をセットしてください。

書き換えが終わったらScript.bat で起動していた画面に戻ります。

数字を入力してください: という表示になってると思うので「11」を選択し「Enter」

コンパイルが始まるので暫く待ちます。

エラーを防止するため元のapkから

ファイルがコピーされ画面が止まったら以下のメッセージが表示されます。※ここではまだ何も押さずに次へ進みます。

APK Multi-Toolsフォルダにkeepフォルダを作成しました。

xmlファイルを編集してますので、APK-Multi-Tool/keep/resources.arscを削除します。

削除したら何かキーを押して圧縮・コンパイル終了させます。

コンパイルが終了したら元の画面に戻りますので閉じてOKです。

コンパイルされたファイルはAPK-Multi-Tool/modified-system-apk-files-here に格納されます。

systemframework-res.apk という名前になっているのでframework-res.apk にリネームします。

コピーが終わったら端末を一旦落としてCWMを起動します。

端末とPCをUSBケーブルで接続します。

※ドライバのインストール方法などは下記のサイトが参考になります。

CWMのメニューから「mounts and storage」を選択し/system /storage/sdcard1

マウントしたらコマンドプロンプトからADB経由でshellを起動します。

adb.exe push <改造したframework-res.apkのフルパス> /storage/sdcard1/framework-res.apk

$ su

特に問題なければ端末を再起動して終了です。

# reboot

テザリングが使用可能になっているか確認してください。

もし端末が起動しなくなった場合は、再びADB経由でframework-res.apk を戻します。

$ su

OCNモバイルONEとIIJMio用にコンパイルしたものを置いておきます。 OCNモバイルONE用 (動作確認済み)IIJMio用 (動作未確認なので動いた報告頂けると助かります)

追記