QNAP TS-673を購入する時にメモリの規格などを事前に調査しました。

QNAPのページには以下のように書かれていました。

システムメモリ 4 GB SO-DIMM DDR4(2 x 2 GB)

最大メモリ 64 GB(4 x 16 GB)

そしてTS-673が採用しているSoCは

AMD RシリーズRX-421NDクアッドコア2.1 GHzプロセッサー(ターボコア3.4 GHz)

AMDのサイトでAMD Rシリーズを見てみると以下のように書かれています。

AMD’s first embedded processor with dual-channel 64-bit DDR4 or DDR3 with Error-Correction Code (ECC), with speeds up to DDR4-2400 and DDR3-2133, and support for 1.2V DDR4 and 1.5V/1.35V DDR3

SoCとしてはECCメモリをサポートしていると。

QNAPの製品でECCメモリをサポートしているのは、基本的に高価なモデルしかありませんが、ミドルレンジの製品で動くとなるとECCメモリ信者には朗報です。

(SynologyはAtomなどのミドルレンジモデルでも結構対応してたりします)

ただ正直なところ、この情報だけでECCメモリを買う勇気などなく、普通ならNon-ECCのメモリを買うところですが

Synology DS1618+のメモリを32Gに増設に書いているように、既にDDR4-2400のECCメモリを所持しているわけです。

ということで、購入せずともただで試せますので、実際にTS-673でECCメモリが動くのかを試してみました。

※分解などが記載されているマニュアルは以下のURLでダウンロード可能です。

TS-x73 ユーザー ガイド

標準で搭載されているメモリを取り外して

ECCメモリへ載せ替えるだけです。

簡単です、5分で終わります。

果たして起動するのか…

普通に起動しました!

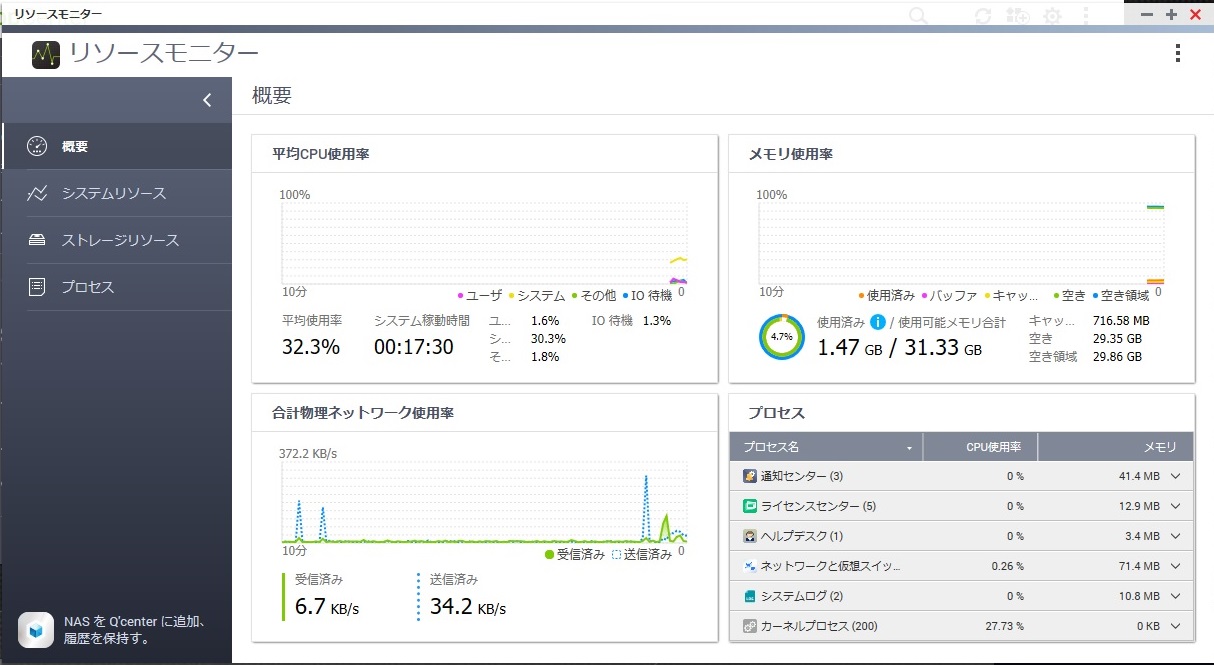

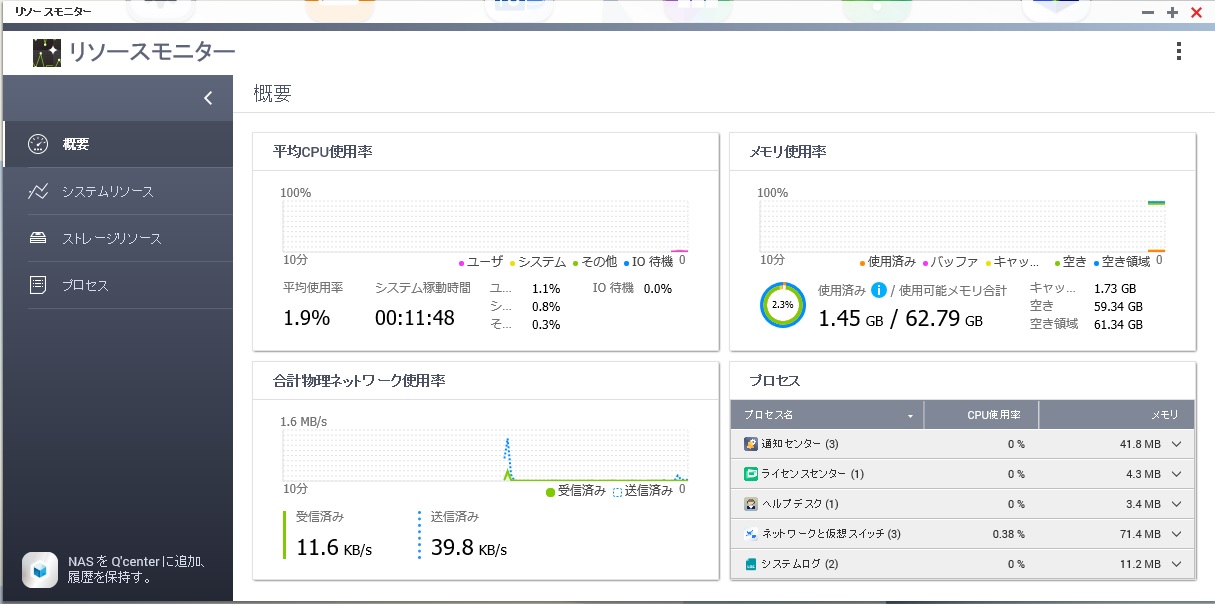

リソースモニターでも32GのECCメモリを認識しています。

SSHでログインして「dmidecode」コマンドを使用してメモリ情報を見てみます。

[~] # dmidecode --type memory

# dmidecode 3.1

Getting SMBIOS data from sysfs.

SMBIOS 3.0 present.

Handle 0x0051, DMI type 16, 23 bytes

Physical Memory Array

Location: System Board Or Motherboard

Use: System Memory

Error Correction Type: Multi-bit ECC

Maximum Capacity: 32 GB

Error Information Handle: Not Provided

Number Of Devices: 4

Handle 0x0053, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 64 bits

Data Width: 64 bits

Size: No Module Installed

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 0

Bank Locator: CHANNEL A

Type: DDR4

Type Detail: None

Speed: Unknown

Manufacturer: A1_Manufacturer0

Serial Number: A1_SerialNum0

Asset Tag: A1_AssetTagNum0

Part Number: A1_PartNum0

Rank: Unknown

Configured Clock Speed: Unknown

Minimum Voltage: Unknown

Maximum Voltage: Unknown

Configured Voltage: Unknown

Handle 0x0054, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 64 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 1

Bank Locator: CHANNEL A

Type: DDR4

Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)

Speed: 2400 MT/s

Manufacturer: Transcend

Serial Number: 00000001

Asset Tag: A1_AssetTagNum1

Part Number: TS2GSH72V4B

Rank: 2

Configured Clock Speed: 1866 MT/s

Minimum Voltage: 1.25 V

Maximum Voltage: 1.35 V

Configured Voltage: 1.35 V

Handle 0x0055, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 64 bits

Data Width: 64 bits

Size: No Module Installed

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 0

Bank Locator: CHANNEL B

Type: DDR4

Type Detail: None

Speed: Unknown

Manufacturer: A1_Manufacturer2

Serial Number: A1_SerialNum2

Asset Tag: A1_AssetTagNum2

Part Number: A1_PartNum2

Rank: Unknown

Configured Clock Speed: Unknown

Minimum Voltage: Unknown

Maximum Voltage: Unknown

Configured Voltage: Unknown

Handle 0x0056, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 64 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 1

Bank Locator: CHANNEL B

Type: DDR4

Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)

Speed: 2400 MT/s

Manufacturer: Transcend

Serial Number: 00000100

Asset Tag: A1_AssetTagNum3

Part Number: TS2GSH72V4B

Rank: 2

Configured Clock Speed: 1866 MT/s

Minimum Voltage: 1.5 V

Maximum Voltage: 1.5 V

Configured Voltage: 1.5 V

Physical Memory Array

Location: System Board Or Motherboard

Use: System Memory

Error Correction Type: Multi-bit ECC

ハード情報的にはMulti-bit ECCをサポートしていると。

Total Width: 72 bits

Data Width: 64 bits

Size: 16384 MB

そしてECCの誤検知用メモリ分もしっかりと認識しているようです。

実際にエラーチェックが行われているかまでは確認できませんが、SoCのサポートやこれらの情報からECCメモリとして使えている可能性が非常に高いと思われます。

2020/05/03 追記

SAMSUNG B-dieのECCメモリを更に32G(16Gx2)入手したので、合計でECCメモリ64Gに増設してみました。

システム上で64G全て認識しています。

「dmidecode」コマンドでのメモリ情報も問題なくECCメモリとして認識しているようです。

[~] # dmidecode --type memory

# dmidecode 3.1

Getting SMBIOS data from sysfs.

SMBIOS 3.0 present.

Handle 0x0051, DMI type 16, 23 bytes

Physical Memory Array

Location: System Board Or Motherboard

Use: System Memory

Error Correction Type: Multi-bit ECC

Maximum Capacity: 64 GB

Error Information Handle: Not Provided

Number Of Devices: 4

Handle 0x0053, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 64 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 0

Bank Locator: CHANNEL A

Type: DDR4

Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)

Speed: 2400 MT/s

Manufacturer: Transcend

Serial Number: 00000001

Asset Tag: A1_AssetTagNum0

Part Number: TS2GSH72V4B

Rank: 2

Configured Clock Speed: 1866 MT/s

Minimum Voltage: 1.5 V

Maximum Voltage: 1.5 V

Configured Voltage: 1.5 V

Handle 0x0054, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 64 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 1

Bank Locator: CHANNEL A

Type: DDR4

Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)

Speed: 2400 MT/s

Manufacturer: Samsung

Serial Number: 2ED60400

Asset Tag: A1_AssetTagNum1

Part Number: M474A2K43BB1-CRC

Rank: 2

Configured Clock Speed: 1866 MT/s

Minimum Voltage: 1.5 V

Maximum Voltage: 1.5 V

Configured Voltage: 1.5 V

Handle 0x0055, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 64 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 0

Bank Locator: CHANNEL B

Type: DDR4

Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)

Speed: 2400 MT/s

Manufacturer: Transcend

Serial Number: 00000100

Asset Tag: A1_AssetTagNum2

Part Number: TS2GSH72V4B

Rank: 2

Configured Clock Speed: 1866 MT/s

Minimum Voltage: 1.5 V

Maximum Voltage: 1.5 V

Configured Voltage: 1.5 V

Handle 0x0056, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0051

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 64 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: SODIMM

Set: None

Locator: DIMM 1

Bank Locator: CHANNEL B

Type: DDR4

Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)

Speed: 2400 MT/s

Manufacturer: Samsung

Serial Number: 00D60400

Asset Tag: A1_AssetTagNum3

Part Number: M474A2K43BB1-CRC

Rank: 2

Configured Clock Speed: 1866 MT/s

Minimum Voltage: 1.5 V

Maximum Voltage: 1.5 V

Configured Voltage: 1.5 V