CBR600RR レースベースのデータロガー

CBR600RR レースベースのデータロガー ストロークセンサー編の続きです。

構想から約3か月、やっとブレーキ圧力センサーが完成しました。

失敗すると危険なブレーキ周りで且つ特殊な人にしか需要がないのであまり詳しくは書きませんが、とにかくパーツ選びに時間が掛かりました。

(詳しく知りたい方はご連絡ください)

油圧ラインには規格が沢山ありますが、今回の圧力センサーの場合は、最終的にバイクのブレーキラインに接続できなければなりません。

バイクのブレーキラインでよく使用されるAN3規格の液圧センサーなどそう都合よくあるわけもなく、センサーと変換アダプターを相当数調べました。

まずバイクのブレーキ圧力に耐えられるセンサーである必要がありますし、センサーの製造メーカーがデータシートを公開している必要もあります。

また、ブレーキという重要部品に使用するため信用できる製造メーカーである必要もあります。

そんな汎用センサーの接続規格は当然ながらAN3ではないため、変換アダプターを介してバイクのブレーキのラインに接続しなければなりません。

(バイク用の専用品は当然売られてますが高価です)

規格と言ってもPT(日本テーパーネジ)・NPT(アメリカテーパーネジ)・I.F(インバーテッドフレア)・C.C(コンケーブフレア)・AN(米空海軍標準規格)などなど…これらの規格にプラスしてネジのサイズまで組み合わさってきます。

色々と調べた結果、これらの条件を満たすパーツを揃えることができたので、ブレーキ圧センサーを作成することにしました。

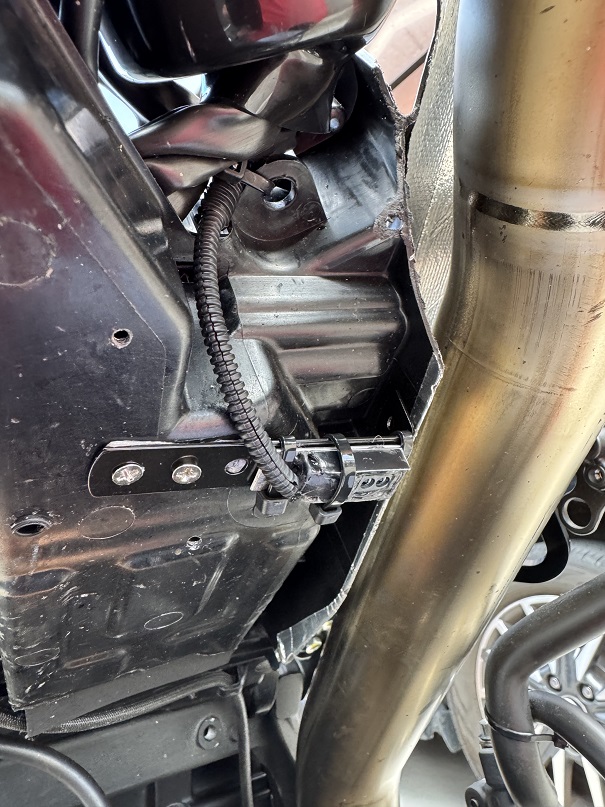

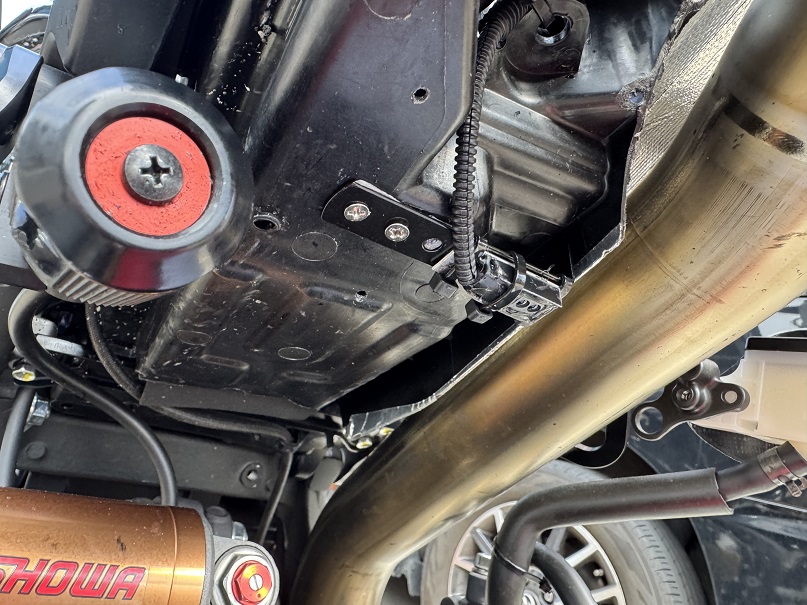

購入した各パーツを組んで圧力センサーをブレーキラインに接続します。

今回は実際のバイクで試さず、手元にあったCBR600RRの純正マスターシリンダーを使って耐久性のテストを行いました。

ブレーキを強く掛けたままにして丸一日放置し、接続部やセンサーからフルード漏れがないかを確認。

また、手で思いっきりブレーキを握ってセンサーが計測できる最高圧力を超えないかを確認。

同様に破壊圧力を超える可能性がないかの確認を行いました。

(このセンサーの場合は最大計測値の3倍が破壊圧力)

今回のブレーキ圧力センサーにおいては、こういった安全性の確認が最重要だと考えています。

サーキットの300km/h近い速度でブレーキが抜けたら確実に終わりますので…

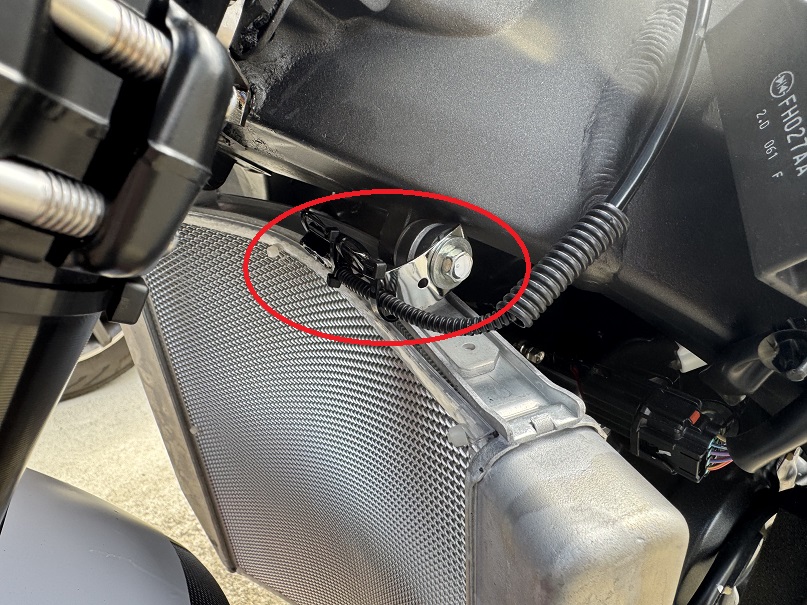

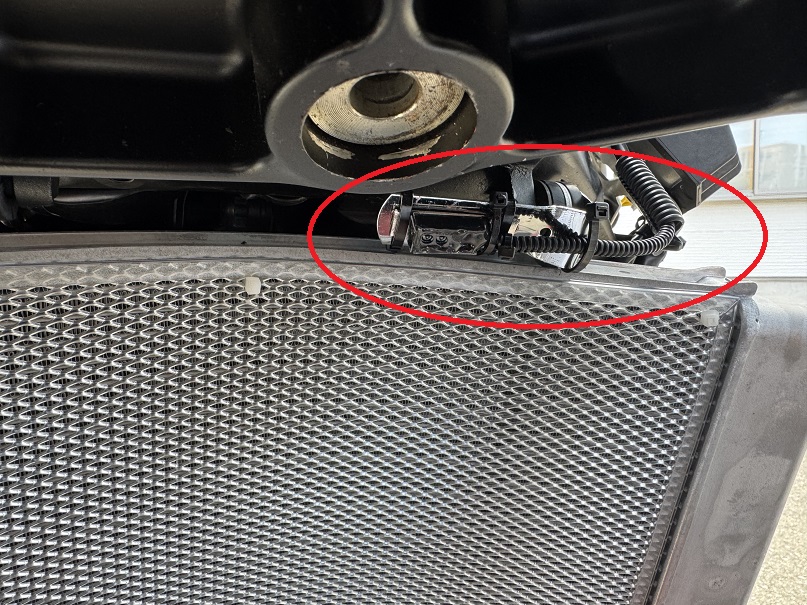

ブレーキラインにセンサーのラインを割り込ませて油圧を計測できるようにします。

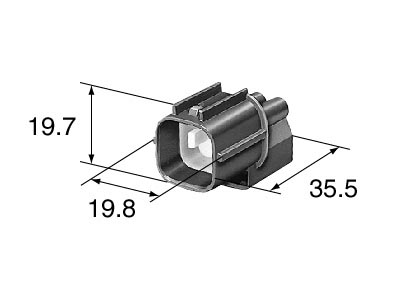

この辺りのフィッティングは車種によって違うため、車種毎に調査して用意する必要があります。

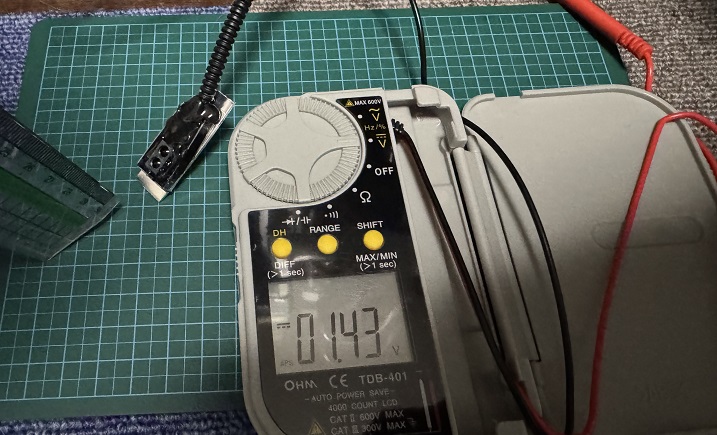

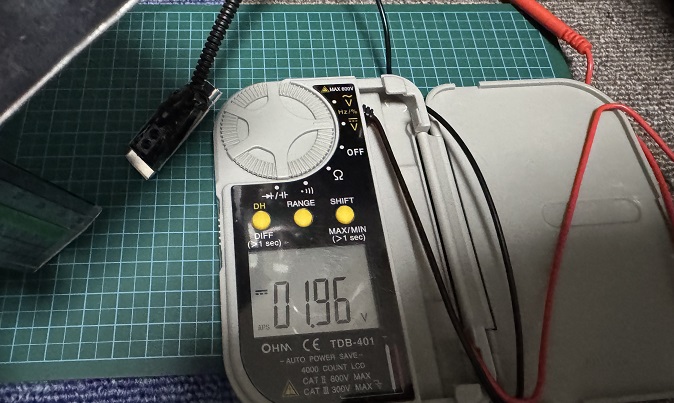

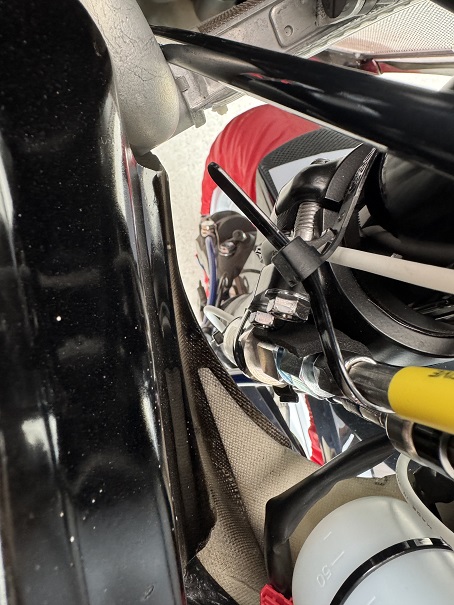

車両に取り付けた後、車両のCANデータ用のADカプラーにデータシートに書かれている電圧が来ているか確認します。

若干の誤差はデータロガーのアプリの方で補正できるので、計算式にちょっと手を加えて正確なデータが出るようにします。

センサーや配線が干渉してハンドル操作を妨げたり、センサーが壊れたりしないように各部を確認します。

センサー取り付け後に実際にデータロガーを起動し、ブレーキを色んな圧力で握ってデータに反映されるかを確認。

全く問題なくブレーキ圧力の数値が取れました。

これで次回走行からブレーキ圧のデータも取得可能となりました。

(リアブレーキは基本使わないのでフロントのみです)

パーツ代も結構安く抑えることができたので苦労した甲斐がありました。

あとは乗り手が頑張ってタイムを出すだけです(笑)