以前の記事’21 CBR600RRにアクスルプロテクターを取り付けで中華製のアクスルプロテクターをリアだけ装着しましたが、フロント用にはBabyFaceのアクスルプロテクターを購入したので取り付けました。

最初注文したら廃番になったとのことでBabyFaceのサイトを見に行ったら品番が違ってました。

新しいのは少しだけ価格が上がってアクスルボルトが見えないタイプになっているようでした。

CBR600RRのアクスルボルトには穴が開いていないので、アクスルプロテクターのシャフト部分を通すことが出来ません。

なのでBabyFaceのアクスルプロテクターに付属の穴が開いたアクスルボルトに交換する必要があります。

アクスルボルトを外すのでフロントフォークやブレーキのセンターがズレる可能性があります。

なのでサービスマニュアルの手順通りにピンチボルトなどもしっかりと緩めて締めていきます。

ということでまずはアクスルボルト側のピンチボルト(割り締めボルト)を12mmのソケットを使って緩めます。

その後で純正のアクスルボルトを24mmのソケットを使って外します。

アクスルボルトを外したらフロントホイールを浮かせてから反対側(進行方向向かって左側)のピンチボルト緩めます。

本来はこの状態でアクスルシャフトを引き抜いてからフロントホイールを外すことが出来ますが、今回は外す必要がないので取り付けの作業に入ります。

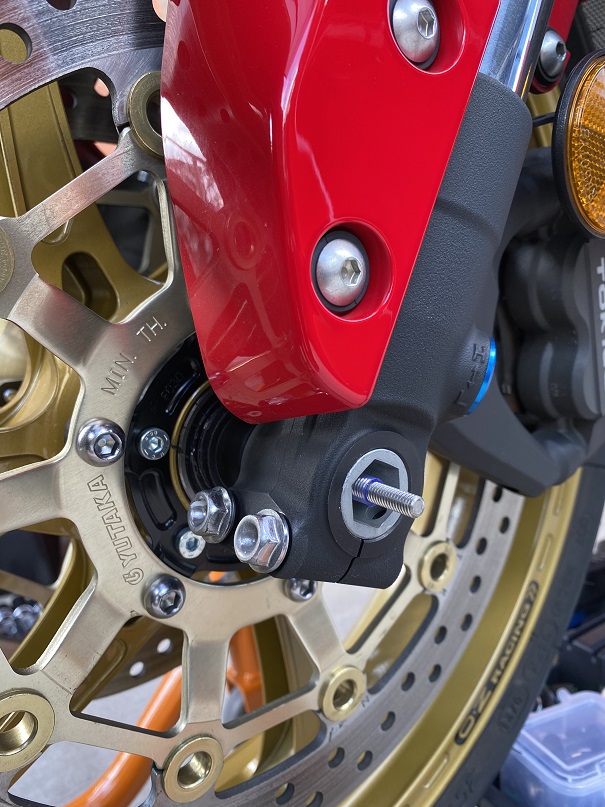

アクスルプロテクターからスライダー部分を取り外し、シャフトとアクスルボルトのみの状態にします。

(RとLのシールも剥がします)

アクスルボルトからシャフトがそのまま抜けるのかと思ってましたが、シャフトがアクスルボルトのネジ穴にネジとして入っているようで引き抜くことができなかったので、わざわざ外さずにディープソケットで締めることにしました。

何かと必要になるディープソケット(セミディープ)なのでTONEとKTCで一通り揃えています。

純正のアクスルボルトは24mmですが、BabyFaceのアクスルボルトは22mmのボルトでした。

このままアクスルボルトを締めようとしてもアクスルシャフトが空回りするので、反対側のピンチボルトを軽く仮締め程度に締めてからアクスルボルトを締めこんでいきます。

私はOZ Racingのホイールに定められた規定トルクがあるのでそのトルクで締めますが、純正アクスルボルトの締め付けトルクは59N・mとなります。

アクスルボルトを締めたら仮止めしていた反対側のピンチボルトを緩めておきます。

次にアクスルボルト側のピンチボルトを22N・mで締めこみます。

2本あるので少しずつ交互に締めてから規定トルクまで締めこみます。

最後に反対側のピンチボルトを締めるのですが、締める前にフォークを上下させてセンターだしするので一旦フロントタイヤを接地させます。

ブレーキを掛けて上下させアクスルシャフトを馴染ませます。

ここで初めて左側のピンチボルトを22N・mで締めこみます。

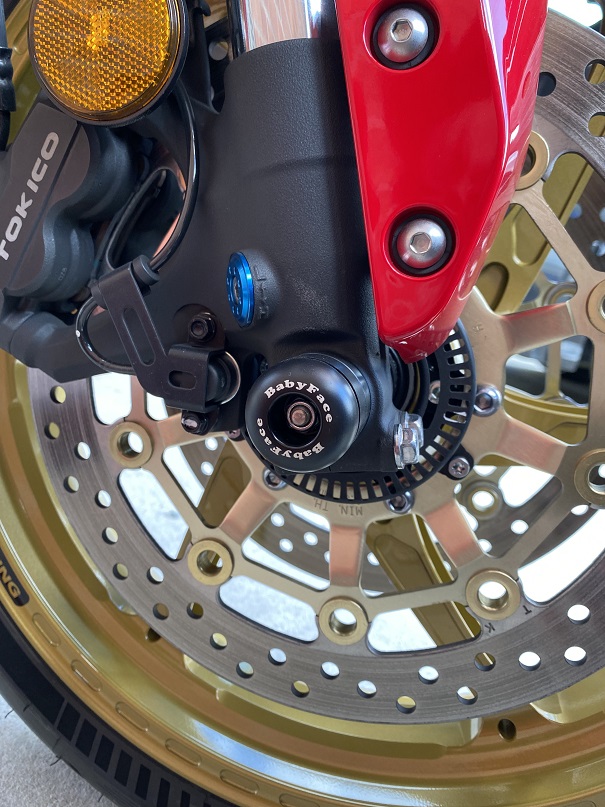

あとはアクスルシャフトを貫通しているアクスルプロテクターのシャフトにスライダー部分を取り付ければ作業は終了です。

左右のスライダーと緩み止めナットをシャフトに通します。

両側から10mmのディープソケットで保持しておかないと空転して締まらないかと思い、ディープソケット2つでやろうとしましたが…

プロテクターシャフトのアクスルボルトの方にロックナットが掛かっているので、片方ずつでも締めこんでいけました。

なので10mmのディープソケットは1つあれば大丈夫そうです。

ちゃんとアクスルボルトの分ザグリ加工されているので、以前のプロテクターのようにアクスルボルトが見えることはありませんでした。

これでBabyFaceのアクスルプロテクターの取り付けは完了です。