CBR600RR レースベースのカウル塗装からの続きです。

塗装したカウルにステッカーを貼っていきます。

レースベースに付属していたタンク用のエンブレムとCBR600RRと書かれているミドルカウル用ステッカー、白文字で小さめのHONDAと書かれたステッカーはそのまま使います。

その他のステッカーは市販車の24年式マットブラックカラーで使用されているステッカーを一部購入して使用しました。

純正部品はWebikeで気軽に注文できるので非常に便利です。

(3,000円以上の注文で送料も無料!)

部品番号はホンダの公式サイトからパーツリストをダウンロードできますので、別途パーツリスト購入する必要もありません。

まずはアッパーカウルにレースベースに付属していたHONDAのステッカーを貼り付け。

続いてタンク上部にHRCのステッカーを貼り付け。

これは市販車用のステッカーで別途購入したものです。

ちなみにマットブラック用のステッカーは文字の縁にマットブラックの色が入ってますので、黒以外の塗装には使えないと思った方がいいです。

マットブラックのCBR250RR用に市販車CBR600RRグランプリレッドのアンダーカウル用HONDAロゴステッカーを買った時は、赤い縁取りがあったため、縁取りを全部切り抜いて貼り付けしたのですごく面倒でした…

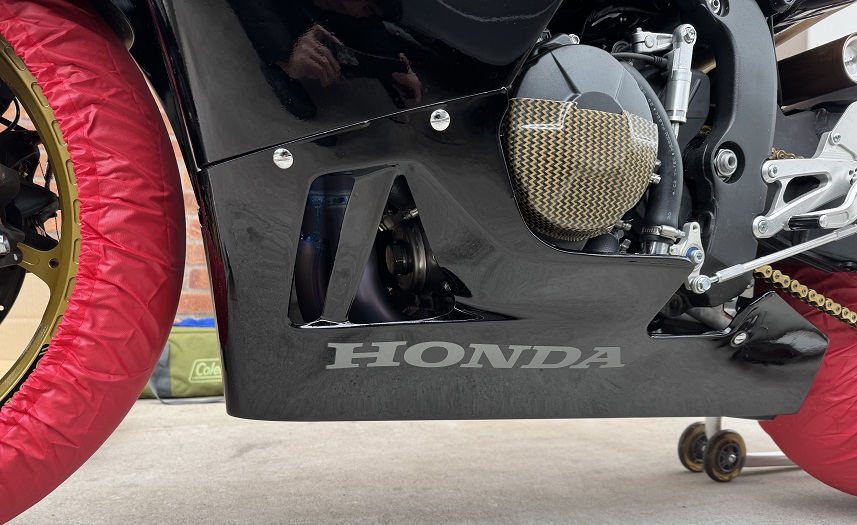

上の写真がアンダーカウル左側で24年式市販車のステッカーです。

こちらも黒の縁取りがあります。

下の写真はアンダーカウル右側で左右で部品番号も大きさも違います。

しかも左側の方は若干湾曲しているので、市販車のカウル形状に合わせて作られているのだと思います。

レースベースであれば市販車のようにアンダーカウルは切り取られていないので、右側2つ買って同じものを貼り付けても問題ないかと思います。

シートカウルの一番後ろの市販車と同じ位置にレースベースに付属のHONDAステッカーを貼りつけ。

ウイングレットのHRCの文字は市販車のステッカーで縁取りあり。

ウイングレット後方のCBR600RRの文字はレースベースに付属のステッカーでこちらも黒の縁取りあり。

タンクのエンブレムはレースベースに付属のものですが市販車と同じものだと思います。

ついでに注文しておいたStompgripのブラックも貼ります。

クリアと違って貼る時に細かい気泡に気をつけなくてもいい点は楽です。

また、レースベースのタンクカバーは分割式ではなく1個で全部繋がっているので、Stompgripの汎用品をカットせずにそのまま貼ってます。

市販のように分割式だとカットする必要があるのでカットの手間がない分楽です。

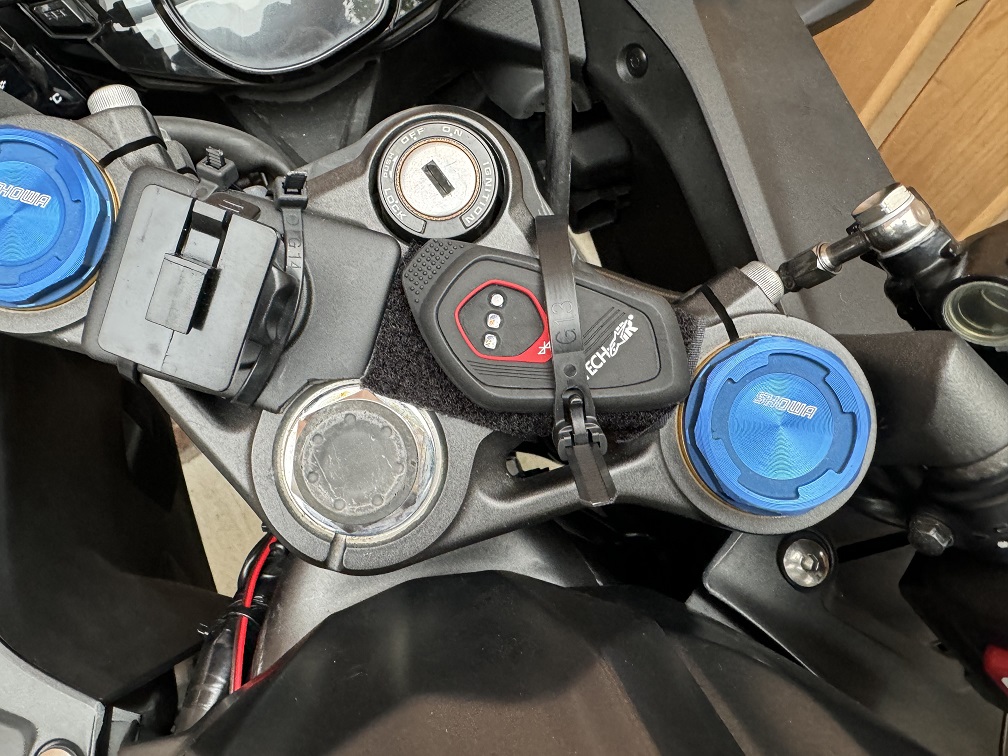

ヘッドライトのステッカーはHARC-PRO(ハルクプロ)のものをHARC-PROのデータロガーと一緒に注文しているので届いたら貼る予定です。

これで塗装は完了!と思ったら、傷だらけのフロントフェンダーを塗装していないことに気付く(笑)