Spectre13+Razer Core XでeGPUのベンチマークを取ってみた(その1)の続きです。

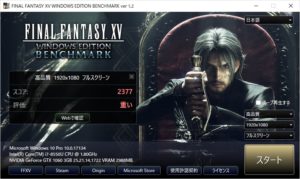

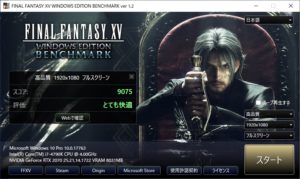

まずは前回でも一部載せた通常の接続のFF14ベンチマークにF15のベンチマークを追加したものから。

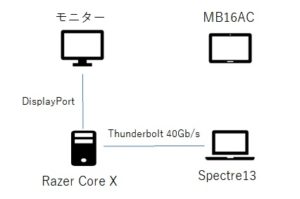

構成は下の図の通りでSpectre13とRazer Core XをThunderbolt 40Gb/sで接続し、Razer Core Xに積んだグラフィックボードとモニターをDisplayPortで接続しています。

GIGABYTE RTX-2070 WINDFORCE 8G

FF14ならGTX-1060でも十分実用的ですが、FF15になるとGTX-1070でも少しきつくなってきます。

実際に画面を見てるとカクつく場面も多数ありました。

RTX 2070でも稀にカクつく時があったので、完全にヌルヌル動かすにはRTX 2080やRTX 2080tiが必要なのかもしれません。

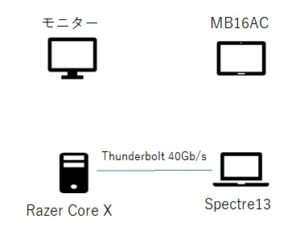

次は外部モニタを使わずSpectre13とRazer Core XをThunderbolt 40Gb/sで接続し、外部モニタではなくSpectre13自身のモニターを利用します。

映像の通信もThunderboltのAlternative Modeを通して行われます。

同じ1本の通信ケーブルに対して通信量が増えるので、ベンチマークのスコアの低下が予想されます。

時間の都合上、MSI GTX-1070 GamingX 8Gでのみ計測しました。

通常の接続に比べて5%~7%程度の低下となっています。

これくらいであれば十分実用範囲かと思います。

長くなってきたのでSpectre13+Razer Core XでeGPUのベンチマークを取ってみた(その3)に続きます。

2018/12/10 追記

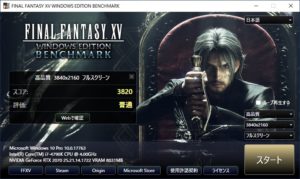

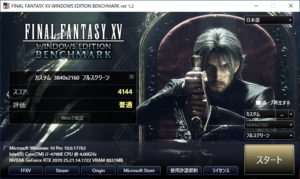

RTX 2070のFullHDでのスコアがあまりにも悪かったので、4K(3840×2160)でのベンチマークを取ってみました。

4Kだと他の2070と同じくらいのスコアがでました。

FullHDでスコアが伸びないのはCPUが足を引っ張っているのでしょうか…

2018/12/11 追記

デスクトップでのFF15ベンチマークのFullHDのスコアがあまりにも低いので、ドライバの再インストールと、FF15ベンチマークのアンインストール&再インストールを行いました。

FF15ベンチマークを再インストールする際に元々SSHD(最近あまり聞きませんがHDDにキャッシュ用のSSDをプラスしたもの)のDドライブから、SSDのCドライブ変えてインストールしてみました。

どちらが効いたのか分かりませんが、デスクトップで普通のRTX 2070くらいのスコアが出るようになりました。

2018/12/12 追記

デスクトップでクロックアップして計測してみました。

CORE+150、MEM+100での計測

CORE+250、MEM+150でも計測してみましたが、グラフィックボードの温度が上昇するとGPU Boostで上がっていたクロックが自動的に下げられます。

RTXではGPU Boost4.0となっており、GTXのGPU Boost3.0よりもその制御が上手くできていて、制御の仕組みも公開されているようです。

そしてGPU Boostの一部のパラメーターはユーザーがツールを利用して変更も可能となったようです。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

レイトレ&AI対応の新世代GPUは「世界最速」以上の価値を提供できるか

今回はその辺は一切変更していないためクロックダウンされてしまったのか、スコアは全く上がりませんでした。

最後にDLSSをONにしてその他の項目は最高品質で計測してみました。

(DLSSは4Kでしかテストできないため、4K解像度でテストしています)

確かに若干スコアは上がりましたが、前評判ほどではない気がします。