来月からサーキット活動が始まるので、運搬用サンバーの仕上げのためにエアコンのメンテナンスをしました。

本当は暖かくなってからやればいいのですが、夏になってエアコンON → エアコン効かない → エアコンガス補充 → 実はガス漏れが酷くて修理とかになってしまうと辛いので、今のうちにエアコンが大丈夫か確認しておきます。

ガスの入れ方や圧力の測り方は紹介しているサイトや動画が沢山あるので省略しますが、あまり紹介されていない大事なことがあります。

それは外気温です。

まあ普通は夏にエアコンが効かないとなってからエアコンガスを補充すると思うので、そこまで外気温を気にする必要はないと思います。

しかし、

1.冬に車のガラスが曇ったので、曇りを取ろうとエアコンをONにしたけど曇りが取れないため、冬だけどガスを補充するケース

2.夏でも肌寒い早朝、且つ雨も降っているような気温が低いケース

など、明らかに夏の昼間より気温が低い場合は、一般的に言われている「低圧側の上限0.21MPa~0.25MPa」は当てはまりません。

外気温が低い時に夏の外気温での規定値まで圧を上げると、夏には更に高圧になって故障の原因となりますので注意が必要です。

ちなみに私が作業した本日の気温は昼間でも17℃だったため、かなり低めの圧力までしか入れていません。

暖かくなってきたら再度圧力のチェックを行う予定です。

ゲージの適正圧力の参考サイトのリンクを貼っておきます。

HFC-134aゲージ適正圧力について

※本来はガス圧でガスを補充するのではなく、一旦ガスを全部回収してから真空引き後に車種毎の規定量のガスを入れるべきです。

故障の原因にもなる補充の仕方のため自己責任での作業となります。

また、エアコンガスの「HFC-134a」を大気に開放するのは法に触れますので注意してください。

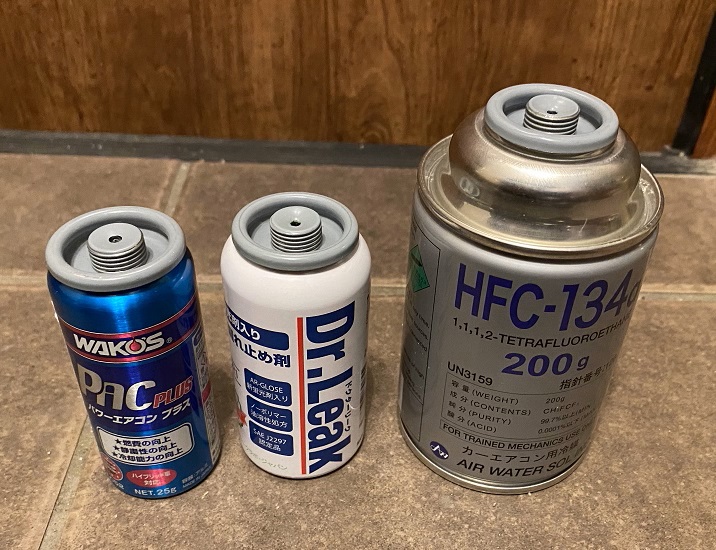

今回はカーエアコン用ガス「HFC-134a」の他にワコーズのパワーエアコン プラスという潤滑添加剤と、ドクターリークという蛍光剤入り漏れ止め剤も入れました。

ドクターリークにはコンプレッサー用オイルも入っているので、パワーエアコン プラスのオイルと重複してしまうため本来はどちらか一方を入れればいいのですが、ガスと一緒にコンプレッサーオイルも抜けているであろうことと、パワーエアコン プラスには他の潤滑剤も入っているようなので今回は両方入れました。

ドクターリークには、蛍光剤が一緒に入っているため、エアコンガスが漏れている個所があると、そこから一緒に蛍光剤が漏れ出すので漏れている個所を発見することが出来る製品です。

また、少しの漏れであれば、ドクターリークに入っている漏れ止め剤がガス漏れを止めてくれるようです。

それぞれ使用に関しては注意事項があるので、マニュアルをよく読んでから作業するようにしてください。

自信がない方はプロにお願いすることをお勧めします。

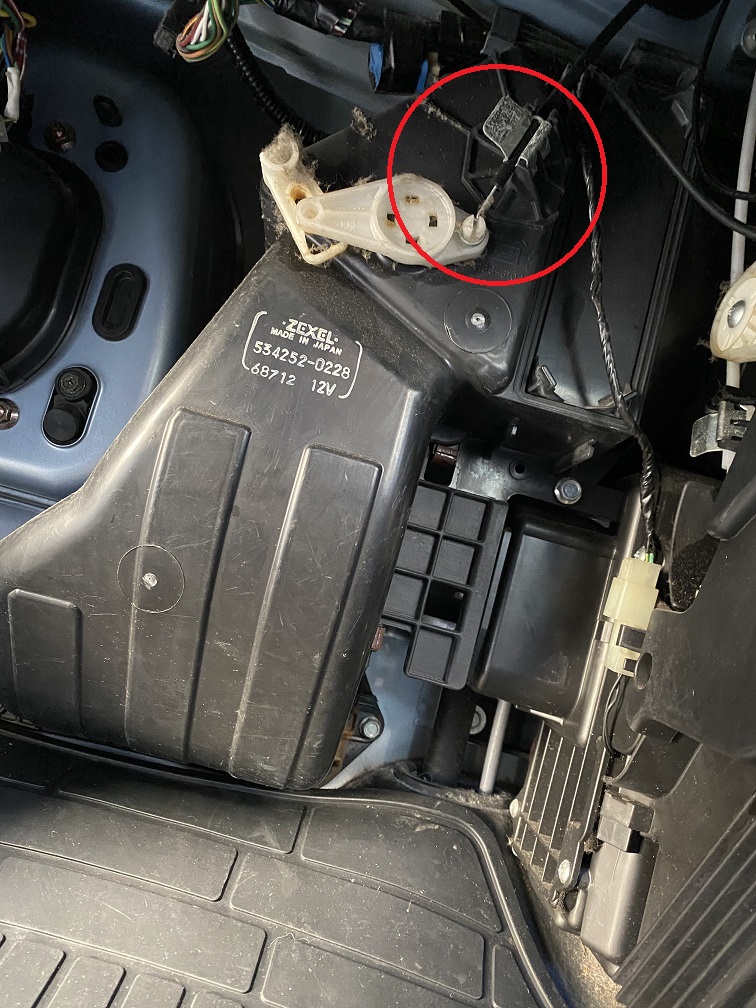

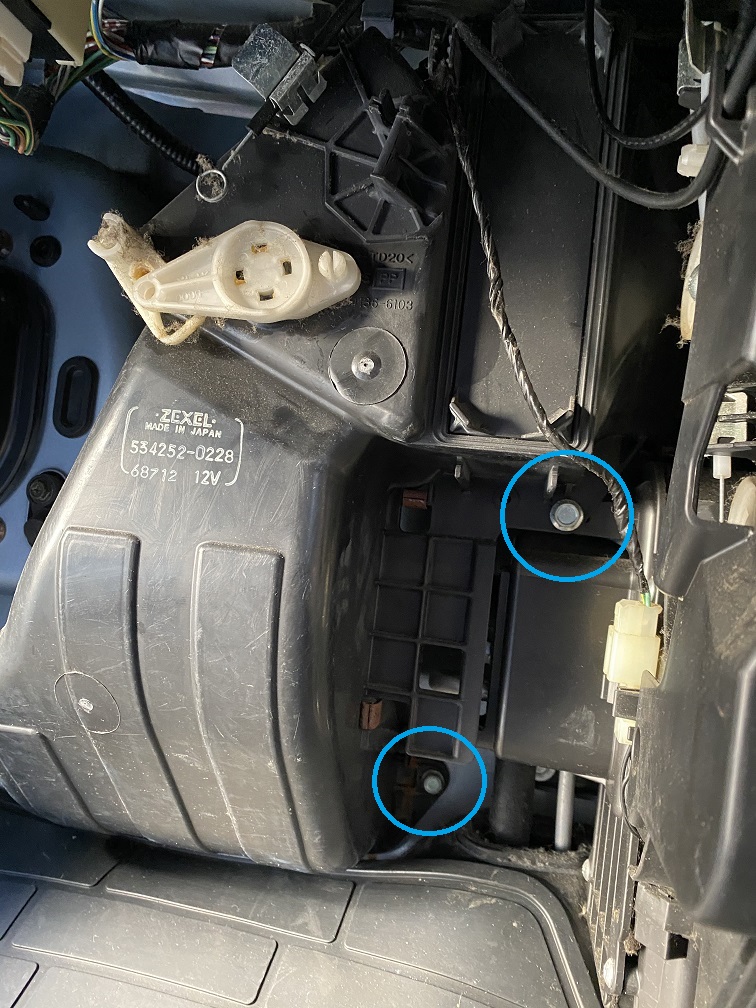

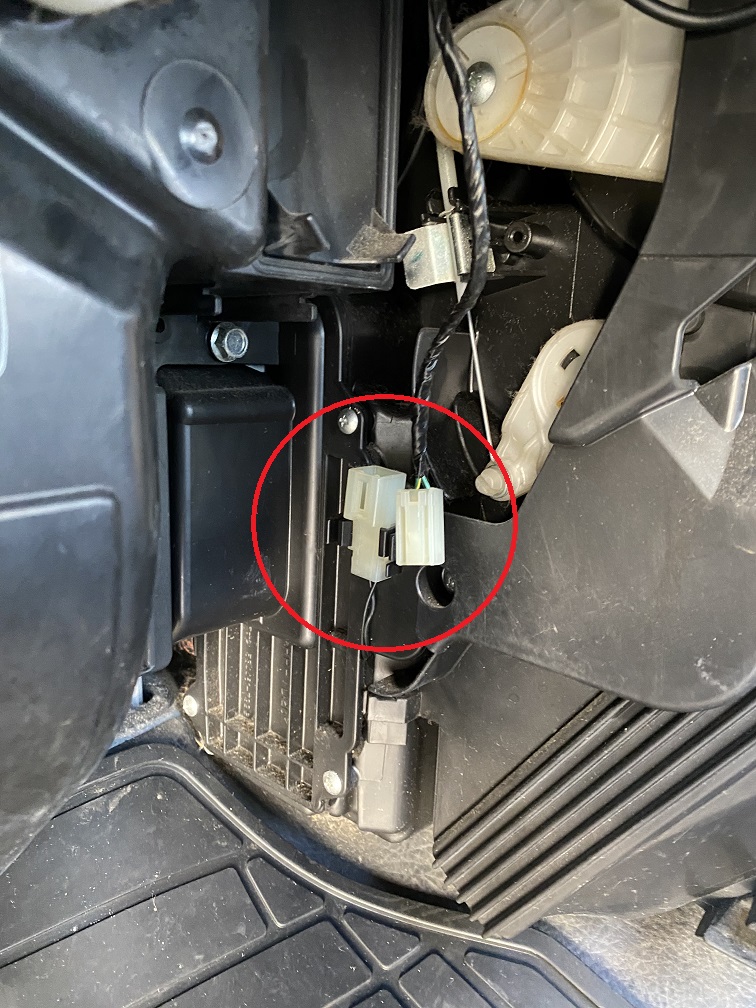

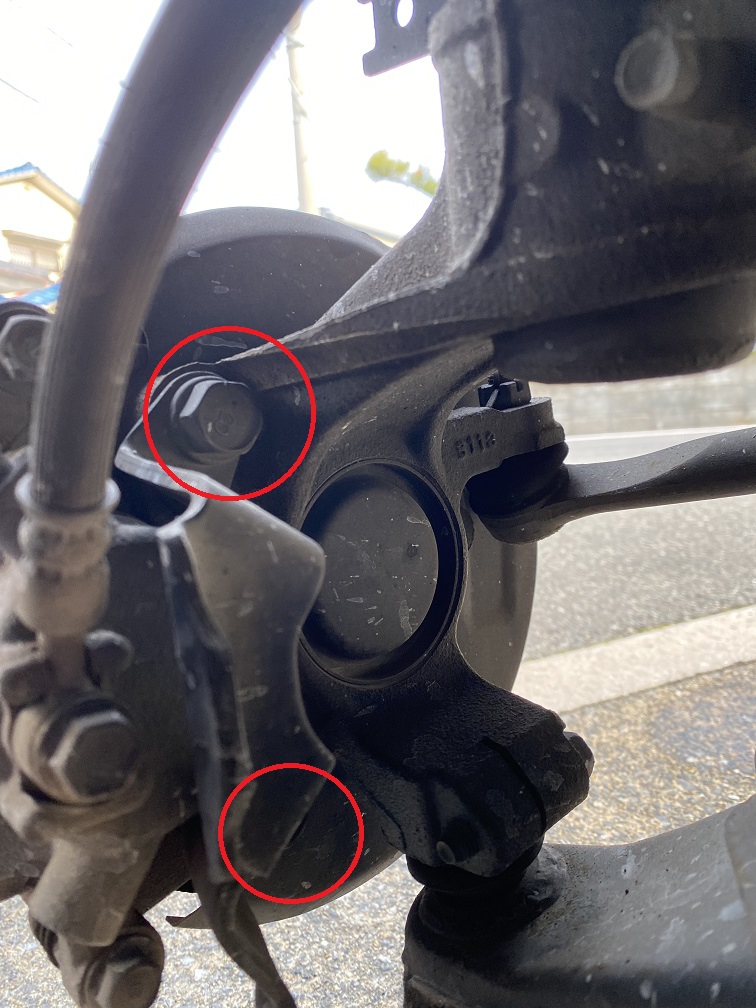

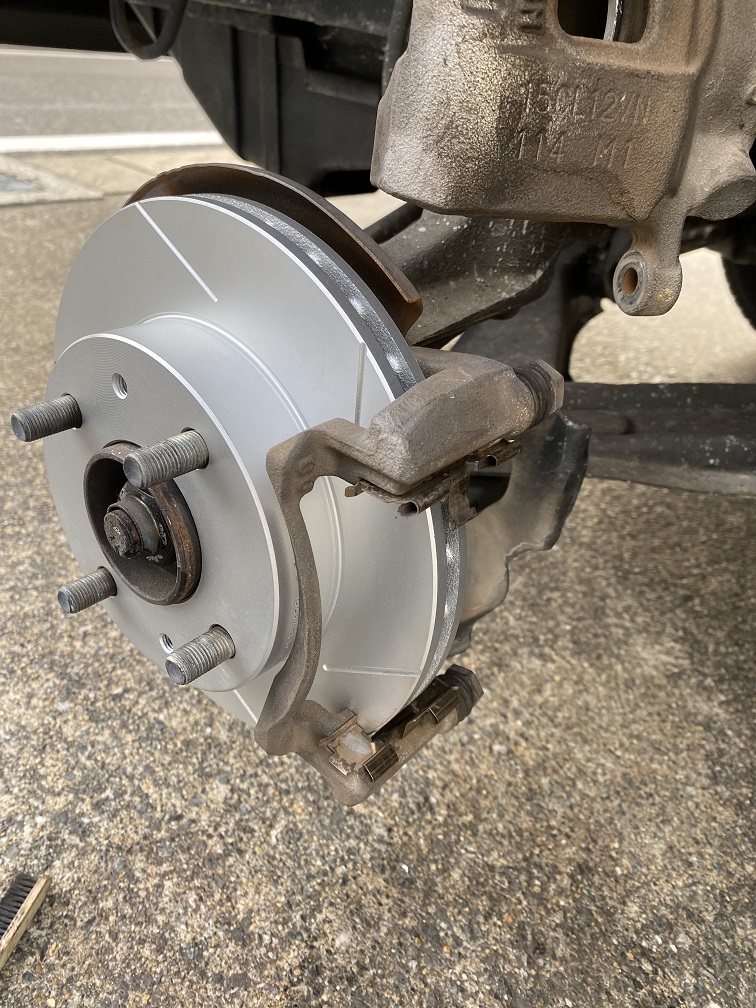

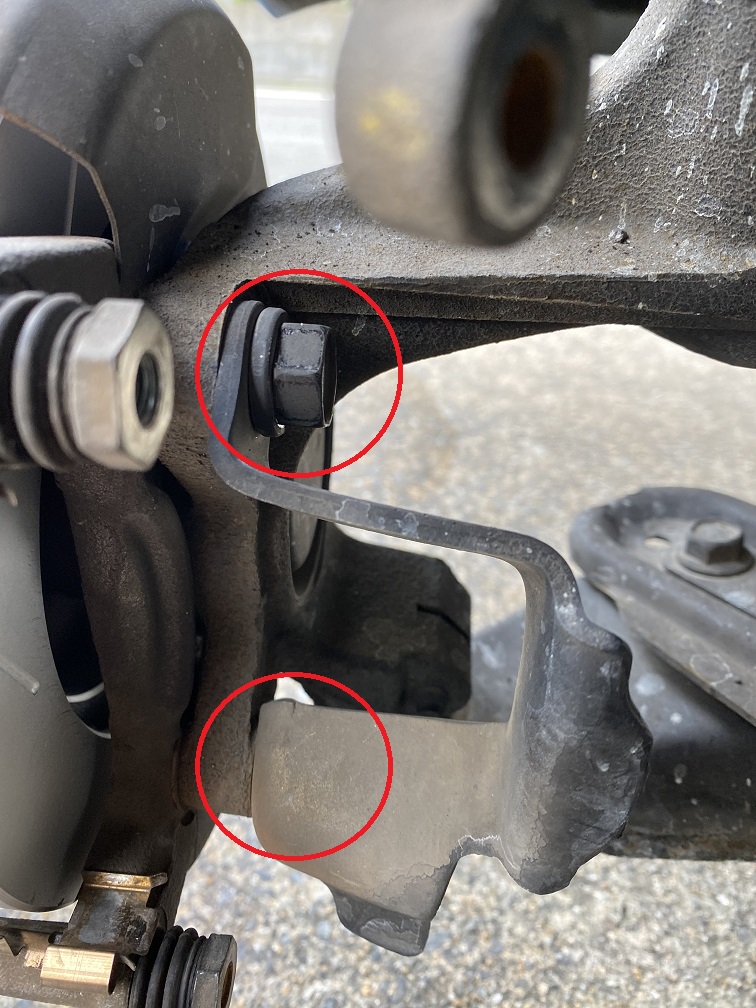

そういえば、サンバー(TV系)のサイトグラス(エアコンガスが見れる窓)が助手席の足元にあるとの情報があったので確認してみましたが、私のサンバーの助手席の足元にはありませんでした。

エバポレーターに繋がっている配管を追いましたがどこにもありませんでした。

他の方でも自分のサンバーの助手席足元にはないという方がいらっしゃるようなので、サイトグラスが助手席の足元にある車両とない車両があると思われます。

サンバーのエアコンガス配管は、発売当初はフロントからリアエンジン部分まで一本もので作られており、ガス漏れ時の交換の際の作業性があまりにも悪く、途中から3分割に変わったようですので、その辺の構造変更もサイトグラスの有り無しと関連があるのかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fd187ee.9622fc7e.1fd187ef.0a8285a5/?me_id=1370890&item_id=11158595&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fperk-up%2Fcabinet%2Fecimg%2F1734%2F42357-173455.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fd187ee.9622fc7e.1fd187ef.0a8285a5/?me_id=1370890&item_id=11158559&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fperk-up%2Fcabinet%2Fecimg%2F1734%2F42343-173417.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fd187ee.9622fc7e.1fd187ef.0a8285a5/?me_id=1370890&item_id=11158509&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fperk-up%2Fcabinet%2Fecimg%2F1733%2F42323-173366.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)